更新日:

介護保険証って何?申請方法や受け取り方、使い方を解説

この記事のポイントは以下のとおりです。

- 介護保険証は65歳から(40-65歳は必要な場合)

- 介護サービスを受けるには要介護認定が必要

- 介護保険証は郵送される

- 介護保険の使用場面:要介護認定の申請・介護サービス計画書(ケアプラン)の作成・介護給付金の支給申請

- 介護保険があると介護用品レンタルを1~3割負担で利用できる

日本では、40歳になると介護保険への加入が義務付けられ、介護保険料の納付も始まります。しかし、介護保険証が自分の手元に届くのは、基本的に65歳になったときです。

介護保険証が届いても手続きをしなければ、介護保険サービスは利用できません。

今回は、介護保険証の申請方法や受けられる支援について詳しく解説します。

介護保険証とは?

介護保険証とは、介護保険の被保険者であることを証明するものです。要介護認定の申請際や、介護サービスを利用する際に、介護保険証が必要になります。

介護保険証そのものに有効期間はありません。しかし、介護保険サービスを利用するためには、要介護認定を受ける必要があります。

この要介護認定には、3か月から48か月間の有効期間があり、期間内に更新をしなければ必要なサービスが受けられなくなる場合があります。

介護保険証によく似ているものに「介護保険負担割合証」があります。

介護保険負担割合証は、介護サービスを利用する際の自己負担割合(1割〜3割)を示した証書です。

介護保険証には要介護度が記載されているのに対して、負担割合証は負担割合が記載されている点が異なります。

介護保険証を交付されるのは、以下に該当する方です。

- 65歳以上の人(第1号被保険者)

- 40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)

40歳を迎えると介護保険に加入しますが、すべての人に介護保険証が交付されるわけではありません。

65歳以上の人と65歳未満の人では介護保険料の納付方法も異なります。

次から、第1号被保険者と第2号被保険者の介護保険証の交付と、介護保険料の納付方法の違いについて確認しましょう。

65歳以上:介護保険被保険者証(第1号被保険者)

第1号被保険者の介護保険証は、65歳の誕生月になると全員に交付されます。

介護保険料は年金額によって異なり、次のような方法で納付します。

- 年金額が18万円以上の人:年金から自動的に天引き(特別徴収)

- 年金額が18万円未満の人:市町村から送付される納付書で納付

40歳以上65歳未満:介護保険被保険者証(第2号被保険者)

第2号被保険者は、40~64歳で老化に起因する特定疾病による要介護認定を受けた人に対して、介護保険被保険者証が交付されます。

介護保険料は、40歳になった月から医療保険料と合わせて保険者に納付します。給与所得者であれば給与から天引きされますが、個人事業主の人は市町村から届く納付書で納付しなければなりません。

特定疾病の範囲

- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)

- 関節リウマチ

- 筋萎縮性側索硬化症

- 後縦靱帯骨化症

- 骨折を伴う骨粗鬆症

- 初老期における認知症

- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】

- 脊髄小脳変性症

- 脊柱管狭窄症

- 早老症

- 多系統萎縮症

- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

- 脳血管疾患

- 閉塞性動脈硬化症

- 慢性閉塞性肺疾患

- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

特定疾病の詳しい解説は、以下の記事をご参照ください。

関連記事:特定疾病16種類の診断基準|40歳からでも公的介護保険サービスを利用できる

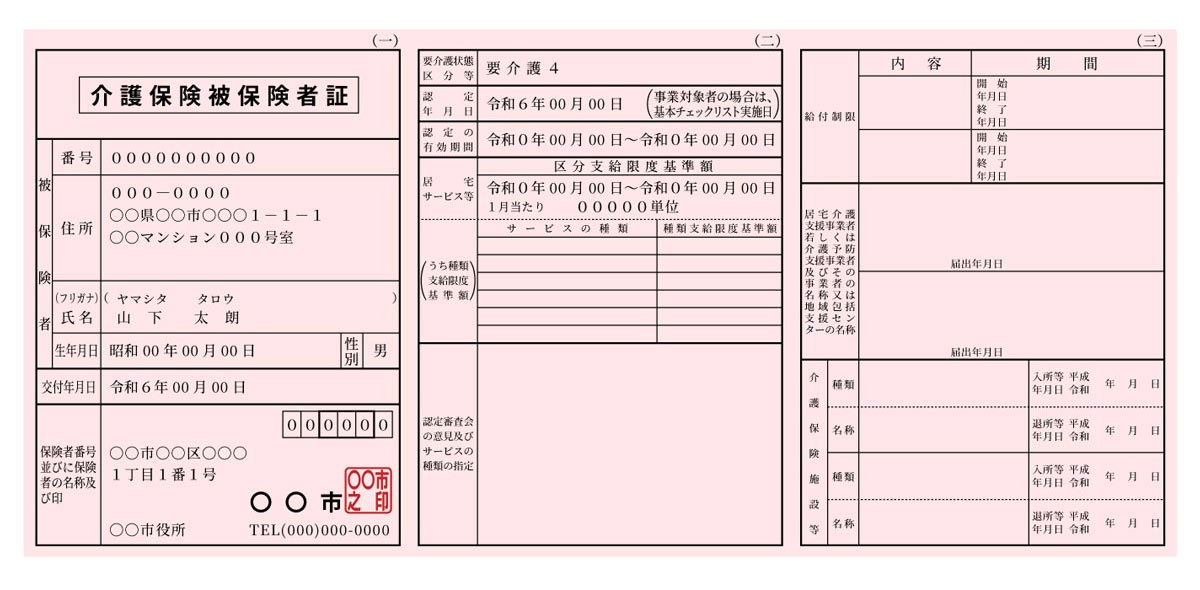

介護保険証の見方

介護保険証には、介護サービスを利用するうえで重要な情報が記載されています。

【表面(一)】

- 被保険者番号

- 氏名

- 住所、性別、生年月日

- 交付年月日

- 保険者、保険者番号

【内面(二)】

- 要介護状態区分(要支援1・2または要介護1〜5)

- 認定年月日

- 認定の有効期間

- 区分支給限度基準額

- 認定審査会の意見及びサービスの種類の指定

【裏面(三)】

- 給付制限

- サービス提供事業所

介護保険証に記載されている内容によって受けられるサービスや量が変わります。

介護サービスを利用する際に必ず提出する書類のため、大切に保管してください。

紛失や記載事項に変更があった場合は、速やかに市区町村の窓口に相談しましょう。

介護保険証を持つ人が利用できる介護サービス

介護保険証を取得すると、介護度によってさまざまな介護サービスが利用できます。

ここでは、数ある介護サービスのうち、在宅サービスと施設サービスについて解説します。

①在宅サービス

在宅サービスは、自宅で暮らす人向けの介護サービスです。

| サービス | 内容 | 利用できる人 |

|---|---|---|

| 訪問介護 | ヘルパーが自宅を訪問して身体介護、生活援助などを提供する | 要支援1・2 要介護1〜5 |

| 訪問看護 | 看護師などが訪問して、おもに診療上の介助と診療の補助を提供する | 要支援1・2 要介護1〜5 |

| 福祉用具貸与 | ベッドや車椅子などの福祉用具をレンタルする際に、介護保険が適用される | 介護度と心身状況による細かい条件がある |

| 特定福祉用具購入 | 他人が使用したものを再利用することに抵抗を感じる福祉用具(腰掛便座や簡易浴槽など)を購入する際に、介護保険が適用される | 要支援1・2 要介護1〜5 |

訪問介護や訪問看護は、自宅に訪問し介護サービスが受けられます。在宅介護サービスには、福祉用具のレンタルや購入も含まれます。

福祉用具4種目については、2024年の4月からの法改正でレンタルと購入が選択できるようになりました。

この制度で、利用者の使用頻度や目的に応じた福祉用具が使えるようになります。

選択制が導入された福祉用具について詳しく知りたい方は次の記事を参考にしてください。

関連記事:2024年度介護保険制度改定|福祉用具(介護用品)4種目がレンタルか購入か選べるように変更

介護保険が使える福祉用具を知りたい方や使うまでの流れを知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

関連記事:介護用品はレンタルできる!品目、流れなどを解説します

関連記事:重度訪問介護とは?障がい者支援の内容と便利な福祉用具を紹介

関連記事:車椅子のレンタルと購入の違いとは?そのポイントは介護保険にあり

介護でお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

営業所は安心の365日体制。

お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。

メールは365日24時間受付

受付時間 9:00~18:00

②施設利用

通所・短期間の宿泊をして、介護サービスを受けられる場合も、在宅サービスの一環です。

| サービス | 内容 | 利用できる人 |

|---|---|---|

| 通所介護(デイサービス) | 送迎車で施設に通い、食事や入浴などのサービスを日帰りで受けられる | 要介護1〜5 ※施設によっては要支援1・2も利用可能 |

| 通所リハビリ(デイケア) | ・施設に日帰りで通い、リハビリを受けられる。 ・医療職の配置が手厚い |

要支援1・2 要介護1〜5 |

| 短期入所生活介護(ショートステイ) ・短期入所療養介護 |

・生活系と医療系に大別される。 ・短期間入居して介護が受けられる。 ・医療系は医療職の配置が手厚い |

要支援1・2 要介護1〜5 |

デイサービスは、基本的には要介護1〜5までの人しか利用できません。しかし、デイサービスの種類や施設によっては利用できる場合があります。

ショートステイでは、夜間の介護負担の軽減や自宅を数日留守にするときに役立ちます。

それぞれのサービス内容や条件を知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

関連記事:デイサービスとは?利用するメリットやサービスの料金・種類を解説

関連記事:デイケア(通所リハビリテーション)とは?特徴やデイサービスとの違いを解説

関連記事:ショートステイを利用できる条件とは?滞在可能日数や費用相場を解説

③施設サービス

施設サービスは、施設へ入居して受けられる介護サービスのことです。ここでは、介護保険が適用される介護施設を例に出して紹介します。

| 施設 | 内容 | 利用できる人 |

|---|---|---|

| 特別養護老人ホーム | 終身の利用を前提とした生活施設 | 要介護3〜5 |

| 介護老人保健施設 | 在宅復帰を目的としたリハビリ施設 | 要介護1〜5 |

| 介護医療院 | 医療機能と生活施設としての役割をあわせ持つ施設 | 要介護1〜5 |

施設サービスは、日常生活に必要な介護を24時間体制でサービスを提供します。生活・リハビリ・医療など、施設によって目的やサービス内容が異なります。

それぞれの施設の特徴を知りたい方は下記の記事を参考にしてください。

関連記事:老人ホームとは?種類や費用について詳しく紹介

関連記事:特別養護老人ホーム(特養)とは?特徴やリハビリ内容を解説

関連記事:介護老人保健施設(老健)とは?サービスや利用するメリット・選び方を解説

関連記事:介護医療院とは?入居条件やサービス内容などを詳しく解説

介護サービスについては以下の記事をご参照ください

関連記事:介護保険で受けられるサービスにはどんなものがある?

介護サービスを受けるためには要介護認定が必要

介護サービスを受けるためには「要介護認定」を受ける必要があります。

要介護認定は、被保険者に介護がどの程度必要か保険者が把握するために行われ、要支援1から要介護5までの7つの段階と、非該当(自立)に分類して判定されます。

なお、非該当(自立)と判定された人は、介護保険のサービスは利用できません。

要介護認定を受ける流れは以下のとおりです。

- 申請

本人や家族などが申請書類に記入して市町村に提出します。 - 調査

市区町村の調査員が自宅や施設などを訪問して、身体状況や精神状況を確認するための認定調査を行います。 - 一次判定

認定調査の結果と主治医意見書をもとに、コンピューターによる判定が行われます。 - 審査・二次判定

介護認定審査会が一次判定の結果と特記事項、主治医意見書に基づいて審査を行い、要介護度の判定を行います。(二次判定) - 認定

市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづいて要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知は、原則30日以内に行なわれます。

介護保険証の申請方法と受け取り方

介護保険被保険者証は第1号、第2号ともに郵送で届きます。

ただし、第1号被保険者の手元に届いた介護保険証は、受け取ってもすぐに介護サービスが受けられるわけではありません。市区町村へ介護認定の申請が必要となります。

介護保険証の申請方法

第1号被保険者の介護保険証は65歳の誕生月になると全員に交付されます。介護保険証を受け取るための申請などは必要ありません。

ただし、介護保険を使用して介護サービスを受けたい場合は、介護認定の申請が必要です。申請は市区町村窓口や包括支援センターで受け付けています。

本人が来所できない場合は、親族や居宅介護支援事業者、介護保険施設などに代行してもらうことも可能です。

申請には、介護保険認定申請書と介護保険証が必要となります。

一方、40~64歳の人(第2号被保険者)の場合は、介護が必要となって要介護認定がなされたときに、介護保険被保険者証が交付されます。

第2号は厚生労働省が定める特定疾病と診断されていなければ、要介護認定の申請そのものができません。そのため、申請手続きを行う際には、申請書へ特定疾病の記載が必要です。

ただし、40~64歳の人で医療保険未加入者(生活保護受給者)は、介護保険の第2号被保険者(医療保険加入が要件)に該当しません。

介護保険被保険者証は交付されないため、介護サービスを受けるときは市区町村が発行する「生活保護介護券」を用意しましょう。

介護保険証の受け取り方

介護保険証は、郵送で被保険者の自宅へ届けられるのが一般的です。

しかし、本人が入院や介護施設に入居していて自宅に誰も住んでおらず、受け取る人がいない場合や、親族が遠方に住んでいる場合は、入居施設や親族の住所へ送付先を変更できます。ほかにも、市区町村の窓口で直接受け取ることも可能です。

親族やケアマネジャーなど代理人が受け取る場合は、委任状と受取人の身分証明書が必要です。

介護保険証が必要となる手続き

介護保険証を使う場面は次のとおりです。

- 介護サービス計画書(ケアプラン)の立案・作成

- 要介護認定の申請

- 介護給付金の支給申請

- 介護給付金の支給申請

次から、解説します。

①介護サービス計画書(ケアプラン)の立案・作成

介護保険証は、ケアマネジャーに介護サービス計画書(ケアプラン)の立案・作成を依頼する際に必要です。

ケアプランは、要介護者であれば居宅介護支援事業所、要支援者であれば地域包括支援センターのケアマネジャーが立案・作成します。

ケアマネジャーは、依頼者の要介護度や認定の有効期間、1か月に介護サービスを利用できる上限(単位数)などを介護保険証で確認したうえで、ケアプランを作成します。

②要介護認定の申請

要介護認定を受けるには、介護保険証とともに必要書類を市区町村に申請する必要があります。

申請があった日から原則、30日以内に、非該当(自立)、要支援1・2、要介護1~5のいずれかの認定結果が被保険者に通知されます。

③介護給付金の支給申請

介護給付費の支給申請にも介護保険証は必要です。

介護保険では、特定の福祉用具を購入する場合と住宅改修をする場合に介護給付費が支給されます。

支給対象となる特定福祉用具は、他人が使用したものを再利用することに抵抗を感じる「腰掛便座」や「簡易浴槽」などの5種類が指定されています。

なお、支給額は1年間に10万円の範囲内で購入費の7~9割とされ、支給対象となる福祉用具の購入先は、都道府県の指定する業者に限られています。

一方、住宅改修の場合は、手すりの取り付けや段差の解消、洋式便器などへの便器の取り替えなど、厚生労働省の定める住宅改修を行った場合に介護給付費が支給されます。

給付額は、利用者1人につき20万円までとされており、支給を受けるには施工前に市区町村の窓口に届け出て、改修の許可を得る必要があります。

住宅改修を行う施工事業者の指定制度はなく、原則的にはどの事業者でも可能です。ただし、地域によってはトラブル防止のために登録制としている場合もあります。

ヤマシタでは、特定福祉用具販売と住宅改修のどちらも対応可能ですので、お気軽にご相談ください。

介護でお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

営業所は安心の365日体制。

お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。

メールは365日24時間受付

受付時間 9:00~18:00

介護保険証を紛失・住所を変更する場合の手続き

介護保険証を紛失した場合や、住所を変更する場合の手続きについて紹介します。

介護保険証を紛失した場合

介護保険証は介護サービスを利用するときに必要となるため、紛失したことに気がついたらすぐに手続きをしましょう。

介護保険証を紛失した場合は、市区町村の窓口で再発行の手続きが必要です。

本人以外の家族やケアマネジャーが代理で再発行の手続きをすることも可能です。

自治体によっては、自宅のパソコンやスマートフォンからインターネットを利用して手続きできるため、自治体のホームページで確認してみましょう。

介護保険証の住所を変更する場合

引越しなどで住所変更がある場合には、市区町村の窓口で住所変更の手続きをします。

手続きの方法は、以下のように状況によって異なります。

■同じ市区町村内で転居する場合

必要なものは介護保険証と本人確認の書類のみです。

介護保険証の住所変更の手続きは、転居届けを提出する時と同時にするとよいでしょう。

手続きが完了すると、新しい住所が記載された介護保険証が発行されます。

介護認定や有効期間はそのまま引き継がれます。

■別の市区町村へ転出する場合

転出前と転入先の市区町村で手続きが必要です。

転出の際には、介護保険証を返納します。同時に「資格喪失手続き」を行い「受給資格証明書」を取得します。

転入先では、転入日から14日以内に「受給資格証明書」を提出して手続きをします。

転入先では新たに要介護認定を受ける必要がなく、今までの要介護度が引き継がれます。

ただし、14日を過ぎると新たに介護認定を受ける必要があるため、介護サービスを利用する予定がある人は、忘れずに手続きを済ませましょう。

まとめ

介護保険証を持つことで、介護が必要となったときに、在宅サービスや施設サービスなどの介護サービスが利用できます。

ただし、介護サービスを利用するには、市区町村窓口で介護認定の手続きが必要です。介護保険証は、介護認定の申請や介護サービス利用時に使用するため、紛失しないように保管しましょう。

ご不明な点があれば、ヤマシタまで遠慮なくご相談ください。