更新日:

要介護認定とは?認定基準や認定までの流れを解説

親の身体が衰えてきて介護保険のサービスを利用したいと考えている方や、要介護認定を受けたいと思っているけれどどうしたら良いかわからない方もいるのではないでしょうか。

本記事では、要介護認定についての概要や認定の流れまでわかりやすく解説します。

要介護認定とは

要介護認定とは、介護保険サービスを利用する際に必要な認定のことです。

認定を受けるためには市区町村の窓口にて申請を行い、調査を受けなければなりません。

手続きを行うと、以下の8段階のいずれかに認定されます。

- 非該当(自立)

- 要支援1、要支援2

- 要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5

認定された要介護度によって、実際に利用できる介護保険サービスが異なります。

65歳になると市町村から介護保険証が送られてきますが、介護保険証を持っているだけでは介護保険サービスを利用できないことを知っておきましょう。

40~64歳の方も特定の条件に該当する場合は、要介護認定を受けることが可能です。

介護保険サービスの仕組みや利用の流れについては以下の記事を参照ください。

参考記事:介護保険とは|仕組み・サービス・利用の流れを解説

要介護度の認定基準

要介護度の認定基準について解説します。

8つの区分に分かれる

要介護度は、おもに要介護認定基準時間という数値をもとに、自立~要介護5までの8つの区分に分けられます。

それぞれの区分に認定される方の状態について表にまとめました。

実際にどの区分に認定されるかは人によって異なるため、あくまでイメージをつかむためにご活用ください。

| 介護認定 | 要介護認定基準時間 | イメージ(例) |

|---|---|---|

| 自立(非該当) | 25分未満 | 自立されている |

| 要支援1 | 25分以上32分未満 | 日常生活はほぼ自分でできるが、支援が必要 |

| 要支援2 | 32分以上50分未満 | 支援が必要だが、要介護には至らず機能改善の可能性がある |

| 要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定 | |

| 要介護2 | 50分以上70分未満 | 一人で立ち上がりや歩行は難しい 日常生活でも一部もしくは全介助が必要 |

| 要介護3 | 70分以上90分未満 | 一人で立ち上がりや歩行は難しい 排泄・入浴・更衣などで介助が必要 |

| 要介護4 | 90分以上110分未満 | 排泄・入浴・更衣など全面的に介助が必要 ベッドと車椅子間での生活 |

| 要介護5 | 110分以上 | 排泄・入浴・更衣など全面的に介助が必要 寝たきりの状態で意思疎通も難しい |

要介護度は、要支援より要介護のほうが、また数字が大きくなるにつれて、より多くの介護が必要であることを示しています。

要介護と要支援の違い

要介護と要支援については介護保険法により定義されています。

要介護状態は、身体上や精神上の障害があり、入浴・排せつ・食事などの日常生活における基本的な動作の全部または一部について、常時介護を要すると見込まれる状態のことをいいます。

一方、要支援状態は、身体上もしくは精神上の障害があるために入浴・排せつ・食事などの日常生活における基本的な動作の全部や一部について、常時介護を要する状態の軽減や悪化の防止に支援を要すると見込まれる状態です。

要支援は、要介護になることを予防する時期といわれています。

そのため、要支援者は介護予防サービスとして介護保険を利用できます。

例)

・介護予防訪問看護

・介護予防訪問リハビリテーション

・介護予防通所リハビリテーション

・介護予防福祉用具貸与

利用できるサービス以外に、介護給付の支給限度額にも違いがあります。詳細は次のとおりです。

| 区分 | 支給限度額基準(1カ月あたり) |

|---|---|

| 要支援1 | 50,320円 |

| 要支援2 | 105,310円 |

| 要介護1 | 167,650円 |

| 要介護2 | 197,050円 |

| 要介護3 | 270,480円 |

| 要介護4 | 309,380円 |

| 要介護5 | 362,170円 |

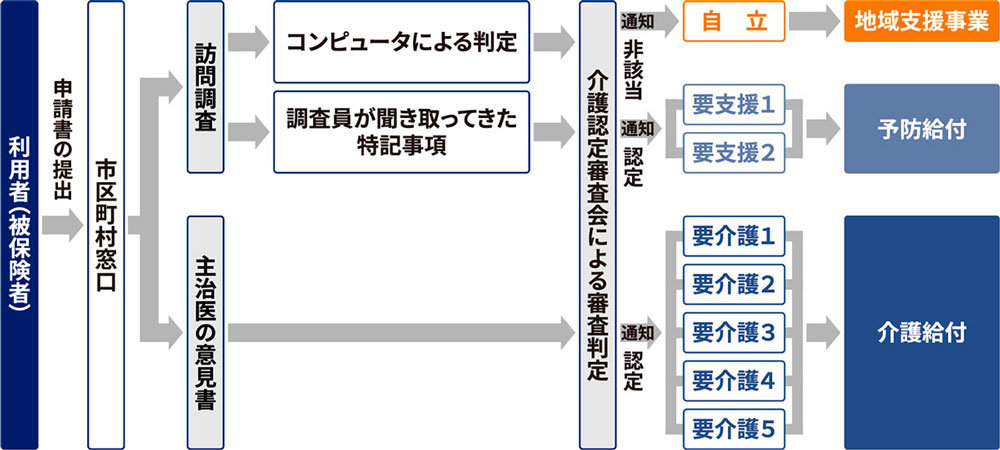

要介護認定を受けるまでの手順

要介護認定が下りるまでの流れは以下のとおりです。

- 市区町村の窓口で要介護認定の申請をする

- かかりつけ医に「主治医意見書」の記載を依頼する

- 認定調査日の候補日を出す

- 市町村の認定調査員による心身の状況調査(認定調査)を受ける

- 認定調査結果と主治医意見書からコンピュータ判定(一次判定)が行われる

- 介護認定審査会が実施され、二次判定が行われる

- 認定された要介護度が通知される

以下に一次判定までの流れ、二次判定の仕組み、その後の手続きと3つに分けて詳しく解説します。

一次判定までの流れ

市区町村介護保険の担当課もしくは地域包括支援センターに行くと、要介護認定のための申請書類がもらえます。

申請時点で必要な書類は「要介護・要支援認定申請書」と「主治医意見書」の2つです。

「要介護・要支援認定申請書」は本人や家族が記載して提出します。

「主治医意見書」はかかりつけ医に持参し、記載の依頼をしましょう。完成した主治医意見書は、病院から市町村に郵送するため、本人や家族が受け取りに行く必要はありません。

介護保険の申請を済ませると、「認定調査」という本人の心身の状態を把握するための調査が行われます。

具体的には、調査員が自宅や病院(入院中の場合)を訪れ、本人の状況の聞き取りや74項目ある基本調査と、特記事項など心身の状況に関する調査が聞き取りや動作の確認で行われます。調査項目について詳しくは後述します。

一次判定では、認定調査の結果から算出される「要介護認定基準時間」という数値を、以下の表に当てはめて要介護度を決定します。

なお、この要介護認定基準時間は要介護度を決めるための特殊な数値であり、実際にその方の介護にかかる時間ではないことを知っておきましょう。

| 介護認定 | 要介護認定基準時間 |

|---|---|

| 自立(非該当) | 25分未満 |

| 要支援1 | 25分以上32分未満 |

| 要支援2 | 32分以上50分未満 |

| 要介護1 | |

| 要介護2 | 50分以上70分未満 |

| 要介護3 | 70分以上90分未満 |

| 要介護4 | 90分以上110分未満 |

| 要介護5 | 110分以上 |

二次判定の仕組み

一次判定の後は、二次判定として介護認定審査会が行われます。

介護認定審査会では、メンバーに任命された保健・医療・福祉の専門家が、次の項目を協議して最終的な要介護度を決定します。

- 一次判定結果

- 主治医の意見書

- 認定調査の特記事項

結果通知と介護サービス利用までの流れ

要介護認定を申請すれば、原則30日以内に要介護度の認定がなされ、結果は書面で通知されます。結果が届いたらまず、要介護度と有効期限を確認しましょう。

要介護度はサービスを利用するうえでとても重要な基準です。もし結果に不服がある場合は審査のやり直しを求めることも可能ですので、不明点があれば役所に確認するようにしましょう。

また、要介護認定には有効期限があり、今後も更新の手続きが必要であることを覚えておきましょう。

更新手続きについては以下の記事を参考にしてください。

関連記事:要介護認定の更新とは|手続きの流れや入院中の注意点も解説

なお、実際に介護保険サービスを利用するには、ケアマネジャーと呼ばれる介護のスペシャリストへの相談が必要です。

ケアマネジャーは居宅介護支援事業所や地域包括支援センターなどに配属されています。

ケアマネージャーの選び方については以下の記事を参考にしてください。

関連記事:ケアマネジャーとは?どういったサポートをしてくれるのか?

ケアマネージャーの選び方がわからない場合は、役所や公的な介護の相談窓口である地域包括支援センターに相談しても良いでしょう。

営業所は安心の365日体制。

お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。

メールは365日24時間受付

受付時間 9:00~18:00

訪問調査における調査項目と事前準備

認定調査で現状を適切に伝えられないと、実際の状態よりも要介護度が低く判定される可能性があります。必要な介護サービスを十分に利用するために、事前に訪問調査の項目を知り準備を行いましょう。

訪問調査での調査項目

訪問調査の内容は、本人の住所やすでに利用している介護サービスなどを確認する「概況調査」と、本人の心身の状態や介護の必要度を測るための「基本調査」の2つです。

基本調査は、以下の6つのカテゴリに関する74の質問で構成されています。

- 身体機能・起居動作:麻痺の有無や視力、聴力の具合など

- 生活機能:歩行能力や食事、排泄の自立など

- 認知機能:記憶力や意思の伝達能力など

- 精神・行動障害:気分の浮き沈みや徘徊など

- 社会生活への適応:調理や買い物、薬の管理など

- 特別な医療の必要性:過去14日間に受けた特別な医療や治療など

具体的には以下のような質問項目があります。

【質問例】

- 寝返りはできますか?

- 歩行はできますか?

- 生年月日や年齢を言うことはできますか?

- 片足での立位はできますか?

- 洗身の介助はしていますか?その介助方法は?

- つめ切りの介助はしていますか?その介助方法は?

- 食事摂取の介助はしていますか?その介助方法は?

- 買い物の介助はしていますか?その介助方法は?

調査では「はい」「いいえ」「ときどきある」など口頭で答えるほか、実際に立つ、座るなどの動作を求められる場合もあります。

認定調査表は厚生労働省のホームページで公開されているため、全項目を知りたい方はチェックしてみてください。

事前準備をしよう

認定調査では、介護の必要性を調査員に適切に伝える必要があります。

事前に普段の生活の様子を振り返り、困っているポイントがあれば伝え忘れないようにメモをしておきましょう。調査で質問されない内容であっても、調査の最後に調査員へ伝えることが可能です。

また、家族の立会は必須ではありませんが、事前に調整して認定調査に同席することをおすすめします。高齢者は緊張やプライドから、普段できないことも「できる」と言ってしまう場合があるからです。

担当ケアマネージャーがいる場合は立ち会ってもらえる場合もあるため、調査に対し不安がある場合は事前に相談しておきましょう。

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

営業所は安心の365日体制。

お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。

メールは365日24時間受付

受付時間 9:00~18:00

要介護度別に利用できる介護施設や費用

要介護度によって利用できる介護施設は異なります。

介護施設の種類ごとに、入所に必要な要介護度をまとめました。

施設ごとの費用についても示していますので、施設での介護を検討中の方は参考にしてください。

まずは施設ごとの入所に必要な要介護度の条件について見てみましょう。

施設ごとに必要な要介護度

| 施設の種類 | 入所・入居条件 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 自立 | 要支援 | 要介護 | ||||||

| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | |||

| 介護老人保健施設 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||

| 介護療養型医療施設 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||

| 介護医療院 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||

| 認知症高齢者グループホーム (認知症対応型共同生活介護) |

〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||

| 養護老人ホーム | 〇 | △ | △ | × | × | × | × | × |

| 有料老人ホーム(介護付き) | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 有料老人ホーム(住宅型付き) | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| サービス付き高齢者向け住宅 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

※△:例外的に入所できる場合もある

施設ごとの月額費用の目安は以下のとおりです。

| 施設の種類 | 月額費用の目安 |

|---|---|

| 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) | 8〜14万円 |

| 介護老人保健施設 | 8〜14万円 |

| 介護療養型医療施設 | 8〜25万円 |

| 介護医療院 | 8〜25万円 |

| 認知症高齢者グループホーム (認知症対応型共同生活介護) |

10〜30万円 |

| 養護老人ホーム | 0〜10万円 |

| 有料老人ホーム(介護付き) | 10〜30万円 |

| 有料老人ホーム(住宅型付き) | 10〜25万円 |

| サービス付き高齢者向け住宅 | 10〜30万円 |

なお、老人ホームの種類や費用について詳しく知りたい方は以下の記事を参照ください。

関連記事:老人ホームとは?種類や費用について詳しく紹介

心身の状態に変化があれば介護度を変更できる

本人の状態に変化があれば、要介護認定の期限に関係なく、介護度の見直しが可能です。

介護保険制度では、要介護度による適用条件が定められており、要介護度が低いままだと希望するサービスを使えないケースもあるからです。

たとえば、介護ベッドが利用できるのは要介護2以上の方のみです。寝たきりの状態であっても、要介護1以下の方は介護保険でベッドをレンタルできません。

高齢者の状態は、認知症や骨折をきっかけに急激に変化することがあります。本人の状態に変化があり、介護保険サービスの調整が必要な場合は、早めに要介護認定の変更の手続きを行いましょう。

手続きは本人や家族でも可能ですが、今後のことも兼ねてケアマネジャーに相談することをおすすめします。

介護度の変更手続きを行うメリットやデメリットについては、以下の記事を参考にしてください。

まとめ

介護保険サービスは、要介護認定を受けてはじめて利用が可能になる仕組みです。

もし親の身体が不自由になってきたと感じたり介護が大変に感じてきたりしたら、介護サービスを適切に活用することによって介護予防などにもつながる可能性もあるので、一度申請してみることもおすすめします。

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

介護でお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

営業所は安心の365日体制。

お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。

メールは365日24時間受付

受付時間 9:00~18:00