更新日:

要介護5とは?受けられるサービスやかかる費用を徹底解説

「要介護5になるとどのようなサービスを受けられるか」

「費用はいくらくらいかかるのか」

これから要介護認定を受けようと思っている方や、ご両親が「要介護5」と認定された方のなかには、このような悩みを持つ方もいるでしょう。

この記事では要介護5の状態やサービスについて紹介します。そのほか、要介護5でかかる費用面や施設選びのポイントについても解説していますので、要介護5についてくわしく知りたい方は、最後までお読みください。

要介護5の状態とは?

介護保険サービスを利用するには、はじめに要介護認定を受けなければなりません。

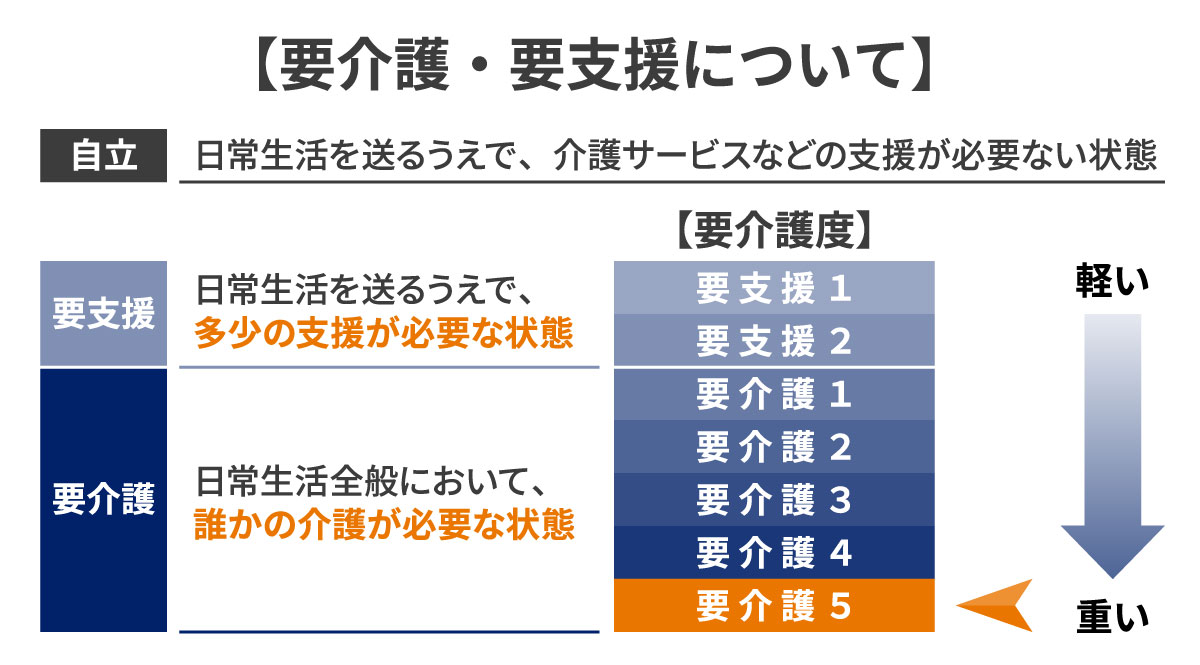

要介護認定は、介護の必要度を示す介護度を決める手続きのことで、その方の心身の状況から要支援1〜要介護5まで7段階に分けられます。

要介護5は要介護度の区分の中でもっとも介護を要する段階です。

心身の状態としては、意思疎通が困難で日常生活全般に介助を必要とします。

認知症も重度まで進行するケースも多く、問題行動や全般的な理解力の低下が著しくみられます。

当然、介護者の負担も大きく、介護サービスのほか、自宅の環境整備や家族の協力なしでは在宅生活を継続していくのは容易ではありません。

要介護度はどうやって決まる?

要介護認定は、一次判定と二次判定により要介護度を決められます。

一次判定では、認定調査の内容を参考にしてコンピュータが算出した要介護認定基準時間をもとに、自動で介護度の判定がおこなわれます。二次判定では、一次判定や主治医意見書などの情報から、学識経験者による介護保険審査会をとおして認定が決まる流れとなります。

一次判定時に用いられる要介護認定基準時間とは、介護に要する時間を区分ごとに示したものです。

以下は、要介護認定基準時間を示した表です。

| 区分 | 要介護認定基準時間 |

|---|---|

| 要支援1 | 25分以上32分未満 |

| 要支援2 | 32分以上50分未満 |

| 要介護1 | |

| 要介護2 | 50分以上70分未満 |

| 要介護3 | 70分以上90分未満 |

| 要介護4 | 90分以上110分未満 |

| 要介護5 | 110分以上 |

要介護認定の詳細は以下で詳しく説明しております。

要介護認定とは?8段階の認定基準や認定までの流れを解説

要介護4との違い

要介護4と要介護5では、いずれも介助量が多く自宅生活の継続が難しくなる段階といえるでしょう。ただし、介助量の多さが若干異なります。

要介護4の場合、介助者のサポートがあれば立ち上がりや歩行がまったくできないわけではありません。

| 要介護5 | ・意思疎通が困難 ・生活全般に介助が必要 ・多くの問題行動や全般的な理解力の低下がみられる |

|---|---|

| 要介護4 | ・排泄や入浴などの身辺動作全般に介助が必要 ・立ち上がり、歩行が一人ではできない ・多くの問題行動や全般的な理解力の低下がみられる |

要介護5の介護では仕事の両立は無理?

家族の介護をおこなう場合、気になる点のひとつが介護と仕事の両立ではないでしょうか。

もっとも介助量が多い要介護5の方の介護では、なんの問題もなく仕事との両立ができるとはいえません。

たとえば日中に仕事をしている場合、おむつ交換や食事の提供、内服介助、体位交換などをどのようにおこなうか考える必要があります。

フルタイムで働いている場合には、家族同士の協力体制が図れないと両立が難しいでしょう。

どうしても両立させたい場合は、施設に通って介護が受けられる通所介護や、施設に宿泊できるショートステイを利用することで、両立できる可能性もあります。

ただし、医療ケアが必要な場合には、生活上のリスクも高まるため、無理せず施設入居を選択したほうが安心です。

いずれにしても、本人や家族の希望を担当ケアマネジャーに相談するようにしましょう。

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

営業所は安心の365日体制。

お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。

メールは365日24時間受付

受付時間 9:00~18:00

要介護5で受けられるサービス一覧

要介護5の場合にも、要介護4と同様にほとんどの介護サービスが利用できます。

以下は、利用できる代表的な介護サービスです。

訪問系サービス

通所系サービス

| 施設や事業所に通って介護またはリハビリなどを受けるサービス | 通所介護(デイサービス) |

|---|---|

| 通所リハビリ(デイケア) | |

| 地域密着型通所介護 | |

| 療養通所介護 | |

| 認知症対応型通所介護 |

複合型サービス

| 通い・訪問・宿泊サービスを組み合わせて利用できるサービス | 小規模多機能型居宅介護 |

|---|---|

| 看護小規模多機能型居宅介護 |

短期入所サービス

| 短期間施設へ宿泊し、介護または療養を受けるサービス | 短期入所生活介護(ショートステイ) |

|---|---|

| 短期入所療養介護(医療型ショートステイ) |

施設入居サービス

| 施設に入居して介護を受けるサービス | 特別養護老人ホーム |

|---|---|

| 介護老人保険施設 | |

| 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホームなど) | |

| 介護医療院 | |

| 小規模な施設に入居して介護を受けるサービス | 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |

| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | |

| 地域密着型特定施設入居者生活介護 |

そのほかのサービス

多くの方は施設での介護サービスを受ける

要介護5の段階になると自宅生活の継続は容易ではなくなる旨をお伝えしてきました。

実際に、要介護5ともなると施設入居を選択される方は少なくありません。

厚生労働省による令和4年度介護給付費等実態統計の概況では、介護療養施設サービスの利用者のうち、

要介護5の割合が47.7%とされています。

要介護5の場合には、介護保険で利用できる施設サービスに制限はなく、すべての介護施設が利用可能です。

なかでも、要介護3以上から入居可能な特別養護老人ホームのほか、介護付き有料老人ホームなどが入居先の候補となるでしょう。

最重度の要介護5の段階になると医療ケアの必要性をともなう場合も多く、やはり自宅生活の継続は容易ではありません。

参考:厚生労働省|令和4年度介護給付費等実態統計の概要

要介護5の方は特養に入りやすい?

介護保険施設のひとつである特別養護老人ホームは、通称「特養」とも呼ばれています。

要介護3以上の方を対象とし、施設に入居しながら日常生活全般の介護をしてもらえる施設です。

入居期間に制限はなく、一度入居すれば長期的に介護をしてもらえる利点があります。

また、入居一時金などはなく、月々の費用が安価な点も特徴です。

その反面、入居の順番が回ってくるまでに長期的な待機が必要になるというデメリットもあります。

ただし、入居の判断基準として緊急性や介護負担の大きさなども考慮されるため、介助量の多い要介護5の場合は入居の優先度が比較的高くなります。

いずれにしても申し込みが必要なため、入居を希望する場合は早めに申し込みをしておきましょう。

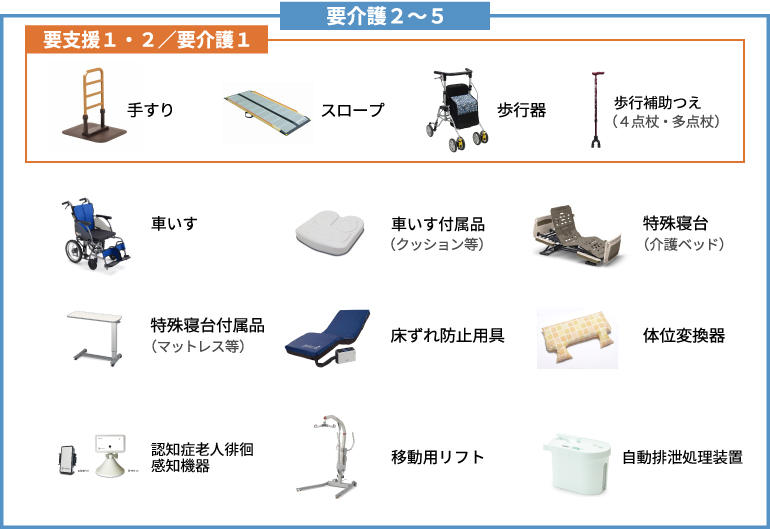

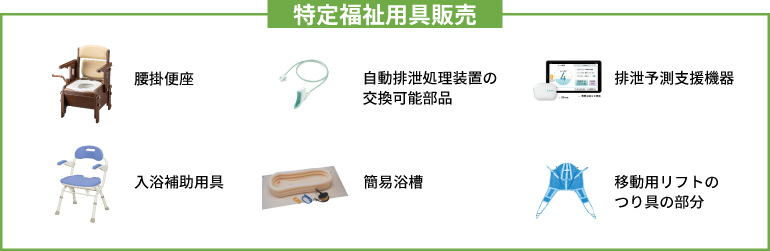

福祉用具のレンタル・購入にも介護保険が適用される

介護保険では、福祉用具のレンタルや購入にも保険給付が適用となります。

福祉用具とは、要介護者が日常生活をおこなうために必要な動作などを補う用具や機器です。

レンタルできる福祉用具と、購入できる福祉用具の一覧は以下のとおりです。

レンタルできる福祉用具

購入できる福祉用具

介護保険上でのレンタルや購入を希望する際は、対象の福祉用具を取り扱っている専門業者との契約が必要になります。

介護報酬改定で福祉用具の選択制が導入された

2024年の介護保険制度の改正で、レンタルの対象製品だった一部の福祉用具について、購入も選択できるようになりました。

対象になるのは以下の4つの製品です。

- 固定用スロープ

- 歩行器(歩行車は除く)

- 単点杖(松葉杖は除く)

- 多点杖

レンタルにするか、購入にするか選択する際は、本人のADLを考慮し、福祉用具専門相談員やケアマネジャー、医師などと相談しながら決定します。

福祉用具の選択制導入に関する詳しい解説は、下記の記事を参照してください。

2024年度介護保険制度改定|福祉用具(介護用品)4種目がレンタルか購入か選べるように変更

福祉用具のレンタルや購入をご希望の方はヤマシタへ

もし、福祉用具のレンタルや購入を検討しているのであればヤマシタにお任せください。

ヤマシタには以下のような特徴があります。

- 介護用品・福祉用具レンタル業界最大規模の30年の歴史と全国70拠点以上

- 即日対応するための365日フォロー体制※1

- 気づきを備えた1,000名以上の福祉用具専門相談員の在籍

※1:仙台営業所、豊橋営業所、広島営業所、岡山営業所、福岡営業所は除く

ヤマシタは30年以上サービスを提供し続けており、歴史は深く、全国に70拠点以上あります。

要介護5では身体状況が変化しやすく、安全のためには365日フォローを行う必要があります。ヤマシタでは、土日を含め365日のフォロー体制が整っていることで、ご相談やご要望にスピーディに対応することができます。

さらに、社内研修が充実しているため、実力のある専門スタッフが在籍しています。

以上のことから、充実したサポートが可能であり、専門スタッフの気づきによって身体機能の状態に合った福祉用具を選ぶことができるのです。

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

営業所は安心の365日体制。

お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。

メールは365日24時間受付

受付時間 9:00~18:00

要介護5でかかる負担額

要介護5の場合、介助量や介護負担のほか、実際にかかる介護サービス利用の費用も気になる点です。

ここからは要介護5の場合にかかる、介護サービスの負担額について説明します。

要介護5の区分支給限度額

要介護5はもっとも介助量が多いため、利用できる介護サービスの量も多くなります。

ただし、介助量が多いからといっていくらでもサービスを利用できるわけではありません。

介護保険では、要介護度ごとに保険給付可能な額の上限が決められており、それを区分支給限度額といいます。

以下は、要介護度ごとの区分支給限度額です。

| 区分 | 支給限度額基準(1カ月あたり) |

|---|---|

| 要支援1 | 50,320円 |

| 要支援2 | 105,310円 |

| 要介護1 | 167,650円 |

| 要介護2 | 197,050円 |

| 要介護3 | 270,480円 |

| 要介護4 | 309,380円 |

| 要介護5 | 362,170円 |

要介護5の区分支給限度額は362,170円です。

区分支給限度額の上限を超える介護サービスを利用した場合、超過分の全額はご自身で負担することになります。

要介護5で申請できる給付金制度

要介護5ともなると、日々かかる介護費用も大きくなります。

費用面での負担が大きいと感じた場合、高額介護サービス費制度や、自治体ごとのおむつ代助成制度を検討すると良いでしょう。

高額介護サービス費制度は、該当区分の上限額を超えた介護サービスの支払いがあった場合、超過分が払い戻される仕組みです。1カ月ごとの介護負担上限額が決められています。

以下は、高額介護サービス費の詳細になります。

| 区分 | 負担上限額(1カ月あたり) |

|---|---|

| 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |

| 課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) |

| 市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) |

| 世帯の全員が市町村民税非課税 | 24,600円(世帯) |

| 世帯の全員が市町村民税非課税 前年の公的年金等収入金額+そのほかの合計所得金額の合計が80万円以下の方など |

24,600円(世帯) 15,000円(個人) |

| 生活保護を受給している方など | 15,000円(世帯) |

おむつ代助成制度は自治体ごとに定められているため、内容は自治体ごとで異なります。

申請方法や助成内容については、自治体へ確認するようにしましょう。

大抵の場合、現物支給としておむつが支給されるか、おむつの購入費用として助成金が支給されるかの2パターンです。

これら制度の利用方法や仕組みがわからない場合には、担当ケアマネジャーへ相談しましょう。

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

営業所は安心の365日体制。

お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。

メールは365日24時間受付

受付時間 9:00~18:00

要介護5での介護費用比較

要介護5でかかる介護費用を、在宅介護と施設入居の場合で解説します。

ケアプランの例をもとに、それぞれにかかる金額を想定してみました。

在宅介護の場合

在宅介護の場合にかかる費用は、家族の協力体制の有無で異なります。

以下のケアプランは、家族の介護負担軽減を目的とし、平日毎日の通所介護利用と、週末はショートステイを利用した場合の月額費用の一例です。

| サービス | 利用回数 | 詳細 | 自己負担額(1カ月あたり) |

|---|---|---|---|

| 通所介護 | 20回 | 9時~16時 | 22,960円 |

| 8回 | 入浴加算 | 440円 | |

| ショートステイ | 8回 | 1泊2日を4回 | 7,408円 |

| ベッドレンタル | ― | ― | 1,000円 |

| 車いすレンタル | ― | ― | 500円 |

| 合計 | 32,308円 | ||

施設入居の場合

サービス付き高齢者向け住宅や、住宅型有料老人ホームなどの場合は、外部の介護サービス事業者と契約し介護を受ける形になります。

そのため、自宅生活同様に居宅ケアマネジャーが担当となり、ケアプランを作成します。

以下は、1日3回の身体介護を目的とした訪問介護と、週1回の掃除を目的とした訪問介護を導入した場合の月額費用の一例です。

| サービス | 利用回数 | 詳細 | 自己負担額(1カ月あたり) |

|---|---|---|---|

| 訪問介護(身体介護) | 76回 | 20分以上30分未満 排泄介助など |

18,544円 |

| 訪問介護(身体介護) | 8回 | 30分以上1時間未満 入浴介助など |

3,096円 |

| 訪問介護(生活援助) | 4回 | 20分以上45分未満 掃除など |

716円 |

| ベッドレンタル | ― | ― | 1,000円 |

| 車いすレンタル | ― | ― | 500円 |

| 合計 | 23,856円 | ||

また、施設入居されている場合には施設入居費用が別途かかります。

立地や設備環境により費用は異なりますが、上記費用のほかに10~20万円ほどの施設入居費がかかると想定しておきましょう。

なお、老人ホームの費用に関する詳しい解説は、下記の記事を参考にしてください。

老人ホームの費用目安は?補助金やお得に利用する方法を解説

入居する施設選びのポイント

要介護5の場合、ほとんどの介護施設が対象になる反面、どの施設を選択すればよいのか悩んでしまうケースも少なくありません。

施設選びのポイントとして重要になるのが、本人の意向、かかる費用、医療ケア体制の有無です。

まずは、本人がどういった施設環境やサービスを希望するのか、意向確認をしましょう。

その上で実際に費用が支払えるのかなど、条件の確認が必要です。

ただし、要介護5の場合には意思疎通が難しく、本人の意向を確認できない場合がほとんどです。できるだけ意思疎通できる時期に、前もって確認しておきましょう。

また、医療ケアの体制が整っている施設は限られます。

必要な医療ケアに対応できるかどうかも、あらかじめ施設側と相談しておかなければなりません。

要介護5のケアプランと費用

ここでは、特別養護老人ホームを例に、要介護5の方のケアプランと費用について解説します。

要介護5の方のケアプラン

要介護5の方は、生活全般で介助が必要な場合が多いため、ケアプランの内容は、食事や排泄、入浴などの各場面でおこなう具体的な介助内容です。また、要介護5になってもできることはあるため「本人にできること」も記載してあります。

具体的には以下のような内容です。

- 更衣介助の際、健側の腕に袖を通すときは自身で肘を伸ばしてもらうよう声かけする

- トイレ誘導の際、一緒にトイレの場所を探しながら10m以上の歩行機会をつくる

このように、介助する内容と本人ができることを記載することで、介護を受けながら自立支援をめざすケアプランになっています。

要介護5の方の費用の例

特別養護老人ホームに入所した場合の1ヶ月あたりの費用は以下のとおりです。

【ユニット型特養・要介護5・1割負担】

- 介護サービス費:約3.5万円

- 食費:約4.5万円

- 居住費:約6万円

- 日常生活費:約1万円

これらを合計すると、月額約17万円となります。負担割合が2割または3割負担の方は、介護サービス費が約2倍〜3倍になります。

特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの介護保険施設の場合、低所得者向けの補足給付制度を利用すれば、食費と居住費用の負担軽減が可能です。個々の状況に応じて、施設のスタッフと相談できるとよいでしょう。

まとめ

「要介護5」の状態や利用できるサービスについて説明しました。要介護5のポイントは次のとおりです。

- 要介護5では、生活全般に介助が必要であり、多くの問題行動や理解力低下がみられる

- 要介護5の場合、自宅生活の継続が難しくなり施設入居される方も多い

- 要介護5になると医療ケアが必要になるケースも多いが、医療ケアに対応できる施設は限られる

本記事にてご紹介した内容を参考に、ご自身にあった介護サービスの利用を検討してみてはいかがでしょうか。

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

営業所は安心の365日体制。

お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。

メールは365日24時間受付

受付時間 9:00~18:00