更新日:

要介護3とはどんな状態?受けられるサービスや費用について解説

「家族が要介護3って認定されたけど、どんな状態なの?」「どんなサービスが利用できるの?」と疑問に思っている方も多いでしょう。

この記事では、要介護3で受けられるサービスや費用、入居施設について解説します。

これから、介護サービスを利用する方はぜひ参考にしてください。

要介護3とは

要介護3の状態は、身体機能がかなり低下し、日常生活のほとんどを他の人に手伝ってもらいながら生活する状態です。

具体的には、お風呂に入ったり、トイレに行ったり、洋服を着替えたりする際も、誰かのサポートが必要になります。

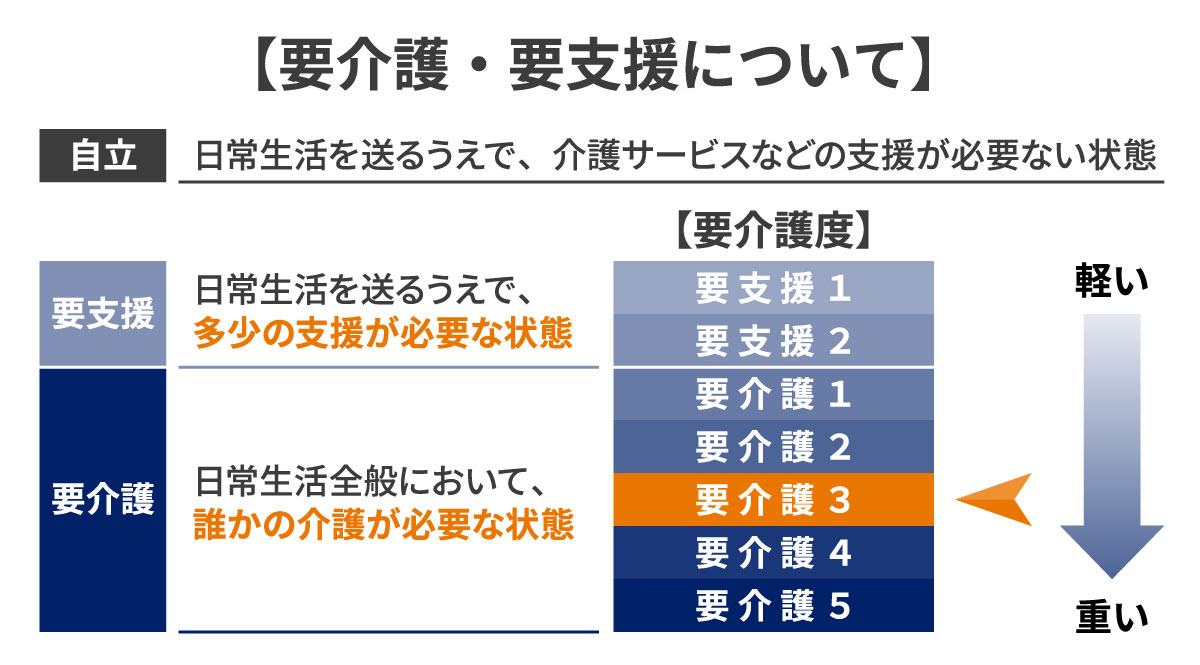

厚生労働省では、要介護状態を「寝たきりや認知症など、常に介護が必要な状態」と定義しています。要介護度は1〜5までの段階に分かれています。

要介護3は、その中でも比較的介護量の多い状態のため、多くの介護が必要です。

また、精神面についても、認知症などの影響から問題行動がみられたり、記憶力の低下など理解力の低下がみられたりするような状態です。

このことから、要介護3の方が日常生活を送るためには、他者からの介助をはじめサポートが必要になるといえます。

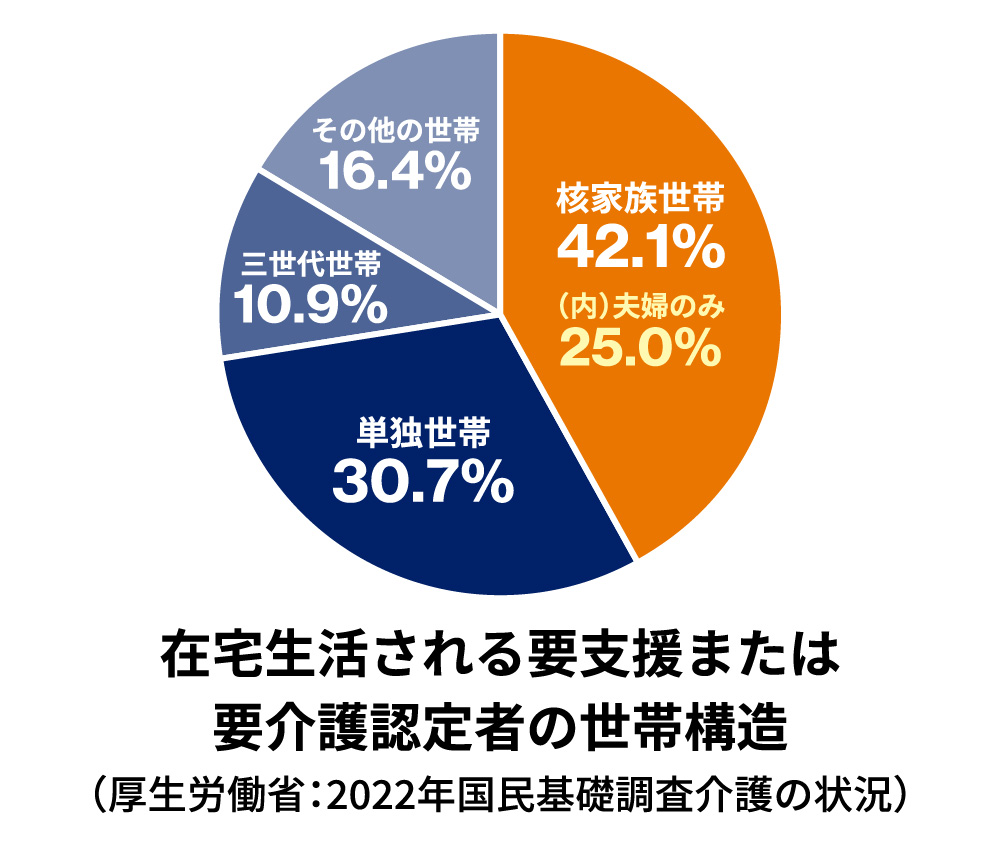

2022年の国民生活基礎調査『世帯構造別にみた「要介護者のいる世帯」の構成割合』によると、要介護者の世帯構造は、核家族世帯が42.1%、単独世帯が30.7%、夫婦のみの世帯が25.0%となっています。

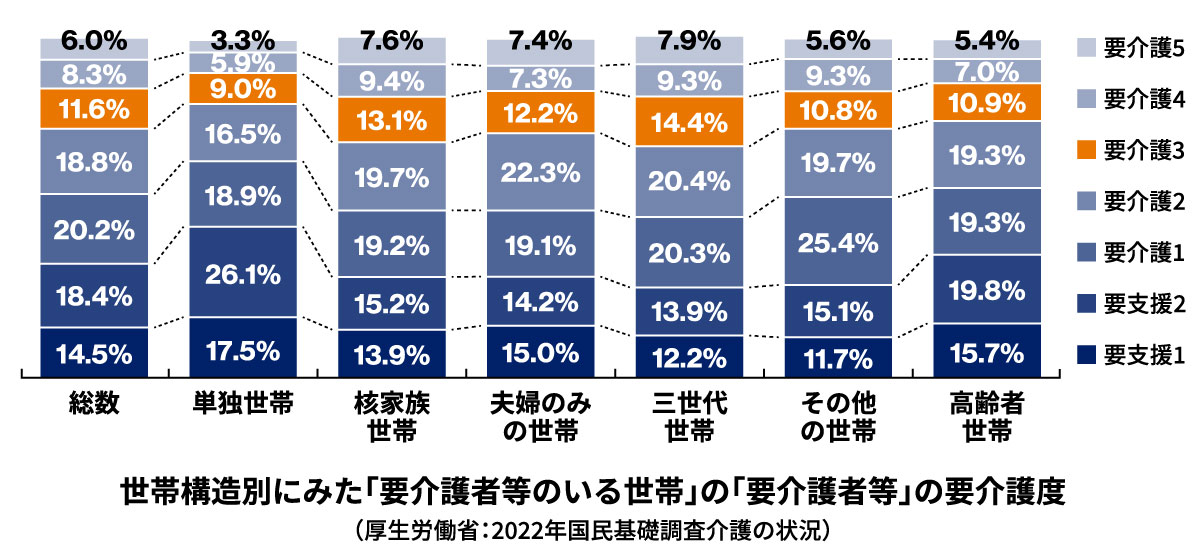

また『世帯構造別にみた「要介護者等のいる世帯」の「要介護者等」の要介護度』の表によれば、要介護度3の方が暮らしている世帯は、単独世帯は9.0%、核家族世帯で13.1%、3世代家族で14.4%となっています。

つまり、家族が多い世帯ほど、要介護度3の方が多く暮らしていることがわかります。

要介護3の方が在宅で生活するには、家族の協力や介護サービスの活用が必要になるでしょう。

要介護2とは何が違う?

要介護2と要介護3はどちらも介護が必要な状態ですが、その程度に大きな違いがあります。

要介護2は、身の回りの動作全般に見守りや一部介助を必要とする段階です。日常生活の全てを自分で行うことは難しいものの、部分的に介助を受ければ生活ができます。

たとえば、食事や排泄、入浴動作などに見守りや一部介助を要したり、立ち上がりや歩行に支えを必要としたりする状態です。

対して要介護3は、日常生活のほとんどを他人に頼らなければ生活できない状態です。排泄や入浴、歩行など、ほとんどの動作で介助が必要です。

特に、足腰が弱り、自力で立ち上がるのが困難な場合が多く、転倒のリスクも高まります。

要介護4とは何が違う?

要介護4は、基本的に排泄や入浴動作など、身の回りのことすべてに介助が必要で、自力での動作が困難な状態です。

精神面でも、認知機能が低下するため徘徊や妄想などの問題行動が多くなり、会話やコミュニケーションが難しくなります。

問題行動が頻回になると、家族をはじめ介助者はなかなか目を離せなくなり、要介護3と比べると、多くの介護や見守り体制が必要です。

介助者にかかる負担は大きく、介護施設への入居を検討される方も少なくありません。

要介護度はどうやって決まる?

要介護度を決定する過程には、一次判定と二次判定があります。

一次判定では、調査結果をもとにしたコンピュータによる判定を行い、二次判定では保険・医療・福祉分野の学識経験者による介護認定審査会が開催されます。

最終的に、一次判定の結果と主治医意見書の内容から要介護度が決められます。

その際、判断基準として算出されるのが、介護に必要な時間を示した要介護認定基準時間です。

以下は、介護度ごとの要介護認定基準時間です。

要介護3で受けられる支援・サービス

要介護3の場合には、以下のサービスが利用可能です。

訪問系サービス

通所系サービス

| 施設や事業所に通って介護またはリハビリなどを受けるサービス | 通所介護(デイサービス) |

|---|---|

| 通所リハビリ(デイケア) | |

| 地域密着型通所介護 | |

| 療養通所介護 | |

| 認知症対応型通所介護 |

複合型サービス

| 通い・訪問・宿泊サービスを組み合わせて利用できるサービス | 小規模多機能型居宅介護 |

|---|---|

| 看護小規模多機能型居宅介護 |

短期入所サービス

| 短期間施設へ宿泊し、介護または療養を受けるサービス | 短期入所生活介護(ショートステイ) |

|---|---|

| 短期入所療養介護(医療型ショートステイ) |

施設入居サービス

| 施設に入居して介護を受けるサービス | 特別養護老人ホーム |

|---|---|

| 介護老人保健施設 | |

| 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホームなど) | |

| 介護医療院 | |

| 小規模な施設に入居して介護を受けるサービス | 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |

| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | |

| 地域密着型特定施設入居者生活介護 |

そのほかのサービス

一覧表に記載されている一部のサービスについて解説します。

特別養護老人ホームの利用が可能

要介護3の場合、介護保健施設である特別養護老人ホームの利用ができます。

特別養護老人ホームを利用できるのは、原則、65歳以上で要介護3~5の方です。

特別養護老人ホームは、自宅での介護が困難な人を対象に日常生活介護(食事、入浴、排泄など)を行うほか、機能訓練や健康管理なども行う施設です。

入居者の所得に応じた負担段階が設定されているため、比較的費用面での負担が少なく、人気のある介護施設の一つです。

安価で長期的に入居できるのがメリットな反面、入所希望者が多いため、待機者になかなか順番が回ってこないというデメリットもあります。

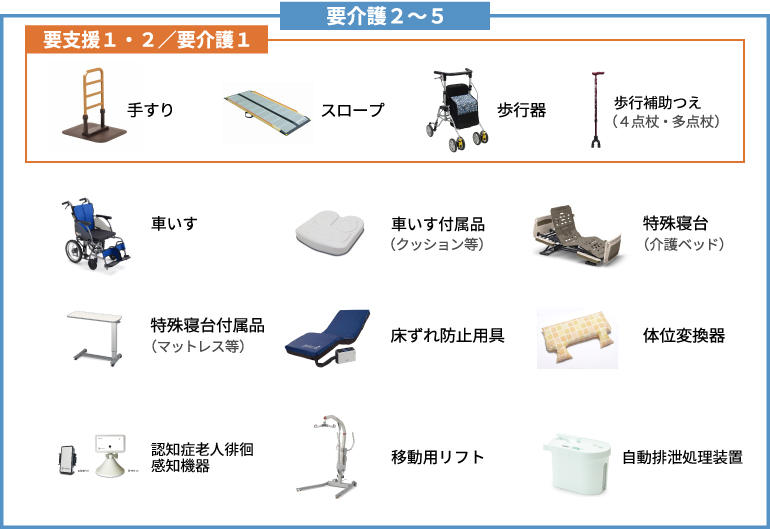

福祉用具のレンタルが可能

介護サービスには、福祉用具貸与サービス(レンタル)があります。

福祉用具貸与サービスでは、日常生活を送る上で必要な福祉用具のレンタルに、保険給付が適用となります。

要介護3になると、ほとんどの福祉用具がレンタル可能になります。

以下は、要介護3の場合にレンタルできる福祉用具です。

利用できない介護用品として自動排泄処理装置がありますが、要介護4以上でなければレンタルできません。

ただし、特別な理由がある場合には、自治体ごとに定められた手続きをすればレンタルが認められる場合もあります。

ヤマシタでもご相談を承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

営業所は安心の365日体制。

お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。

メールは365日24時間受付

受付時間 9:00~18:00

福祉用具の購入が可能

2024年度の介護保険制度の見直しで要介護度に関係なく、これまで貸与のみだった固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)や多点杖といった福祉用具を、介護保険を利用して購入できるようになりました。要介護3の方が購入できる福祉用具は、腰かけ便座や入浴補助用具、ポータブルトイレなどが挙げられます。

長期的に利用する場合には、繰り返しレンタルするよりも安価になる場合もあります。

購入する場合は、利用者一人あたり年間10万円までが支給限度額で、購入費の1〜2割または3割が自己負担になります。

介護を目的とした住宅改修に補助金が出る

介護サービスには、介護を目的とした住宅の改修に補助金が支給される住宅改修サービスがあります。

最大20万円まで保険が適用され、かかった費用の1~3割を自己負担する仕組みです。

住宅改修サービスを利用するうえで、要介護ごとの要件や支給額に違いはありません。

主な改修内容としては、以下のものが挙げられます。

- 手すりの取りつけ

- 段差の解消

- 床、通路の材料変更

- 洋式便器への取り替え

- 扉の取り替え

- 付帯工事(取りつけのための下地補強など)

住宅改修利用にあたっては、専門業者が要介護者本人にあわせた改修の提案もしてくれます。

利用を希望する際には、まずケアマネジャーへ相談しましょう。

要介護3の介護保険から給付される金額

介護保険には、要介護度ごとに区分支給限度額が設定されています。

区分支給額と自己負担額について説明します。

区分支給限度額

介護保険では要介護認定ごとに、1カ月あたりの保険給付の上限額が定められています。

その給付の上限額を区分支給限度額といい、介護度ごとで以下のように設定されています。

| 区分 | 支給限度額基準(1カ月あたり) |

|---|---|

| 要支援1 | 50,320円 |

| 要支援2 | 105,310円 |

| 要介護1 | 167,650円 |

| 要介護2 | 197,050円 |

| 要介護3 | 270,480円 |

| 要介護4 | 309,380円 |

| 要介護5 | 362,170円 |

また、介護保険ではそれぞれの所得に応じて、1~3割の自己負担額が設定されています。

ただし、1カ月間で利用した介護サービスが支給限度額を超えると、超過分は全額自己負担となるため注意が必要です。

不安な場合は、担当ケアマネジャーへ相談するようにしましょう。

自己負担額

介護保険サービスの費用負担では、所得に応じて決められた自己負担割合が適用となります。

支給限度額基準内の利用であれば、自己負担1~3割の範囲で介護保険サービスの利用が可能です。

基本的には1割負担が基準ですが、一定以上の所得がある場合2~3割負担となります。

自己負担額は、交付される介護保険負担割合証で確認できます。

ただし、自己負担が軽減されるのは、あくまで支給限度額基準内です。

仮に、支給限度額を超過して介護サービスを利用した場合には、超過分は全額自己負担しなければなりません。

要介護3の介護にかかる費用

要介護3は、利用する介護サービスの量が増えたり、施設入居も必要になったりする段階です。

そうなると気になるのが、実際にかかる費用でしょう。

以下では、要介護3の場合にかかる費用について説明します。

施設入居の場合の費用

介護施設は入居する施設の種類のほか、立地やサービス内容、個室か多床室かによって料金が異なります。

以下は、要介護3の方が施設入居した際にかかる費用の一例です。居住費、食費、日常生活費(おむつ代、医療費、理美容代、嗜好品代など)は実費での目安です。

また、特別養護老人ホームの場合、おむつ代と尿とりパッドの交換費用は施設負担になります。

特別養護老人ホームの多床室を利用した場合

| 施設サービス費(1割負担) | 約21,000円 |

|---|---|

| 居住費 | 約25,000円 |

| 食費 | 約43,000円 |

| 日常生活費 | 約10,000円 |

| 合計 | 約99,000円 |

特別養護老人ホームのユニット型個室を利用した場合

※ユニット型とは10人程度を1ユニットし、共用リビングを囲う形で居室が配置された構造の施設です

| 施設サービス費(1割負担) | 約23,000円 |

|---|---|

| 居住費 | 約60,000円 |

| 食費 | 約43,000円 |

| 日常生活費 | 約10,000円 |

| 合計 | 約136,000円 |

介護付き有料老人ホームを利用した場合

| 介護サービス費(1割負担) | 約20,000円 |

|---|---|

| 月額費用相場 | 約200,000円 |

| 合計 | 約220,000円 |

サービス付き高齢者向け住宅を利用した場合

| 介護サービス費(1割負担) | 約27,000円 |

|---|---|

| 月額費用相場 | 約150,000円 |

| 合計 | 約177,000円 |

特別養護老人ホームの場合、所得に応じて利用料の負担軽減が適用になる場合があります。

設定区分も4段階あるため、申し込み段階で施設担当者に相談しておくとよいでしょう。

訪問介護の場合の費用

訪問介護にかかる費用は、身体介護、生活援助、通院等乗降介助の3つのサービス分類で異なります。

以下、訪問介護の利用金額です。

| 内容 | 時間 | 料金 |

|---|---|---|

| 身体介護 | 20分未満 | 167円 |

| 20分以上30分未満 | 250円 | |

| 30分以上1時間未満 | 396円 | |

| 1時間以上1時間30分未満 | 579円 | |

| 以降30分増すごとに | 84円 | |

| 引き続き生活援助を行った際の加算(70分を限度として25分ごと) | 67円 | |

| 生活援助 | 20分以上45分未満 | 183円 |

| 45分以上 | 225円 | |

| 通院等乗降介助 | 99円 |

たとえば、45分未満の生活援助を月8回利用すれば、月1,464円かかり、30分以上1時間未満の身体介護を月8回利用すれば、月3,168円です。

要介護3のケアプラン例

要介護3のケアプランは施設入居する場合、介護付き有料老人ホームで月額22万円程度、特別養護老人ホームで月額14万円程度が目安となります。

在宅介護に比べて費用は高くなりますが、介護の大半を施設に委ねられるメリットがあります。

以下が費用の一例です。

| 特別養護老人ホーム | 介護付き有料老人ホーム | |

|---|---|---|

| 介護サービス費用(1割負担) | 27,415円 | 22,973円 |

| 家賃・生活費・食費 | 112,940円 | 200,000円 |

| 合計 | 140,355円 | 222,973円 |

要介護3は特別養護老人ホームに必ず入居できるわけではない

要介護3の認定を受けたからといって、必ずしも特別養護老人ホームに入居できるわけではありません。

日本は高齢化が進んでいるため、要介護状態の高齢者が増加しています。そのため、入居希望者は増加していますが、特別養護老人ホームの数は限られており、入居希望者に対して、定員数が不足している状況です。入所希望者が多いため、入所まで時間がかかる場合があります。

施設によっては、年単位での入居待機が必要になるケースもあります。

要介護3は自宅での介護が困難な場合も多く、すぐに施設入居が必要なときは、ほかの老人ホームの入居を検討するほうが良いかもしれません。

まとめ

今回、「要介護3」について、その状態や利用できるサービスについて説明しました。要介護3のポイントは次のとおりです。

- 要介護3では、身の回りのことが自分では行えず、精神面での問題行動や理解力低下がみられるようになる

- 自立生活を送るのは容易ではなく、夜間のサポート体制や家族の協力も必要

- 要介護3になると、特別養護老人ホームへの入居ができるようになる

本記事にてご紹介した内容を参考に、介護サービスの利用を検討してみてはいかがでしょうか。

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

営業所は安心の365日体制。

お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。

メールは365日24時間受付

受付時間 9:00~18:00