更新日:

要介護4とは?認定条件や受けられるサービスや費用をまとめて解説

「要介護4と認定されたけどどのような状態かわからない」

「受けられるサービスは?」

「費用負担はどうなるの?」

これから要介護認定を受ける方や、ご両親が「要介護4」と認定されたときに、このような悩みをもたれる方も多いでしょう。

要介護4は、日常生活全般で介助が必要で、自宅での生活が難しくなってくる状態です。

この記事では要介護4の状態や受けられるサービス、支給限度額内で利用できるケアプランの例などを解説します。

要介護4とは?

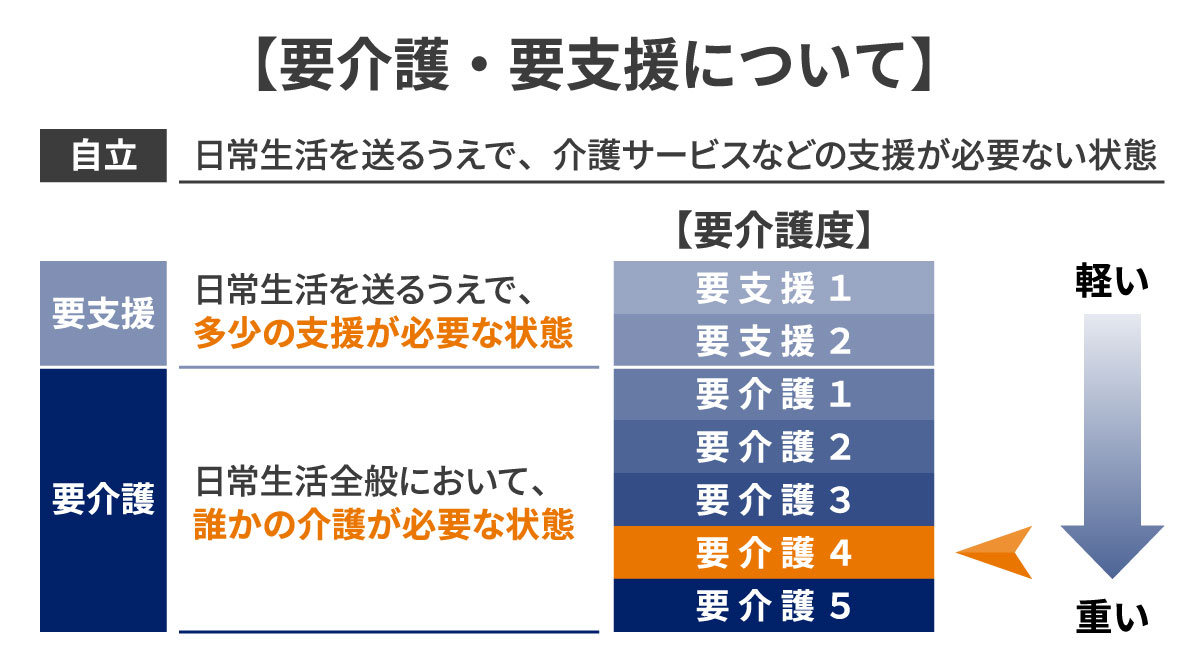

介護保険を利用する際に必ず必要になるのが要介護認定です。

通称、要介護度とも呼ばれますが、その認定は介助量の軽い順に「要支援」1~2、「要介護」1~5の7段階あります。

要介護4は比較的介助量が多く、排泄や入浴動作など日常生活全般に介助が必要となり、介護者の負担も大きい段階です。

また、自力での立ち上がりも難しく、歩行なども一人では行えません。

この段階になると、認知機能が著しく低下するのも特徴的です。

多くの場合、中等度から重度の認知症を伴っており、記憶障害や見当識の障害がみられます。

なかには、徘徊や攻撃的な言動、異食といった認知症の行動・心理症状(BPSD)が現れることもあります。

認知症が進行すると、日常生活における基本的な動作や判断力が低下し、常時見守りや介護が必要になるでしょう。

介護者は、動作ごとに付き添いや介助が必要となるため、肉体的にも精神的にも介護負担を感じてしまう可能性もあります。

そのため、適切な介護サービスの利用や、介護者自身のケアが大切になります。

要介護度はどうやって決まる?

要介護認定を受けるためには、市区町村介護保険の担当課もしくは地域包括支援センターで申請をしなければなりません。

申請後は、認定に必要な判断材料として、介護認定調査と主治医意見書の作成が行われ、一次判定と二次判定を経て正式な認定が決定されます。

一次判定ではコンピュータ判定が用いられ、介護に必要な時間を想定した要介護認定基準時間が算出されます。

要介護度ごとの要介護認定基準時間は、以下のとおりです。

| 区分 | 要介護認定基準時間 |

|---|---|

| 要支援1 | 25分以上32分未満 |

| 要支援2 | 32分以上50分未満 |

| 要介護1 | |

| 要介護2 | 50分以上70分未満 |

| 要介護3 | 70分以上90分未満 |

| 要介護4 | 90分以上110分未満 |

| 要介護5 | 110分以上 |

二次判定では、学識経験者による介護認定審査会が開かれ、最終的な認定が決められます。

要介護3との違い

要介護3は入浴や排泄、歩行などが一人で行えないほか、精神面でもいくつかの問題行動や、理解力の低下がみられるようになる段階です。

要介護3、要介護4いずれもそれなりに介助を必要とする段階ですが、要介護4になると、見守りや介助にかかる時間が大きく増えるといえるでしょう。

| 要介護4 | ・排泄や入浴動作など身辺動作すべてに介助が必要 ・立ち上がりや歩行が一人ではできない ・多くの問題行動や全般的な理解力の低下がみられる |

|---|---|

| 要介護3 | ・排泄や入浴が一人ではできない ・立ち上がり歩行が一人ではできない ・いくつかの問題行動や理解力の低下がみられる |

要介護5との違い

要介護5は、要介護認定のうちもっとも介助量が多いとされる認定です。

寝たきりや認知症の症状が強く現れている状態で、意思疎通も難しい状態です。

後述する介護保険支給限度額も高額に設定されており、保険給付を受けながら多くの介護サービスを利用できます。

| 要介護4 | ・排泄や入浴動作など身辺動作すべてに介助が必要 ・立ち上がりや歩行が一人ではできない ・多くの問題行動や全般的な理解力の低下がみられる |

|---|---|

| 要介護5 | ・意思疎通が困難 ・生活場面すべてにおいて介助が必要 ・多くの問題行動や、全般的な理解力の低下がみられる |

要介護4で自宅介護は無理?

要介護4ともなると介護者の負担がかなり増えるため、地域で利用できるサービスや在宅介護の継続が難しくなるケースも少なくありません。

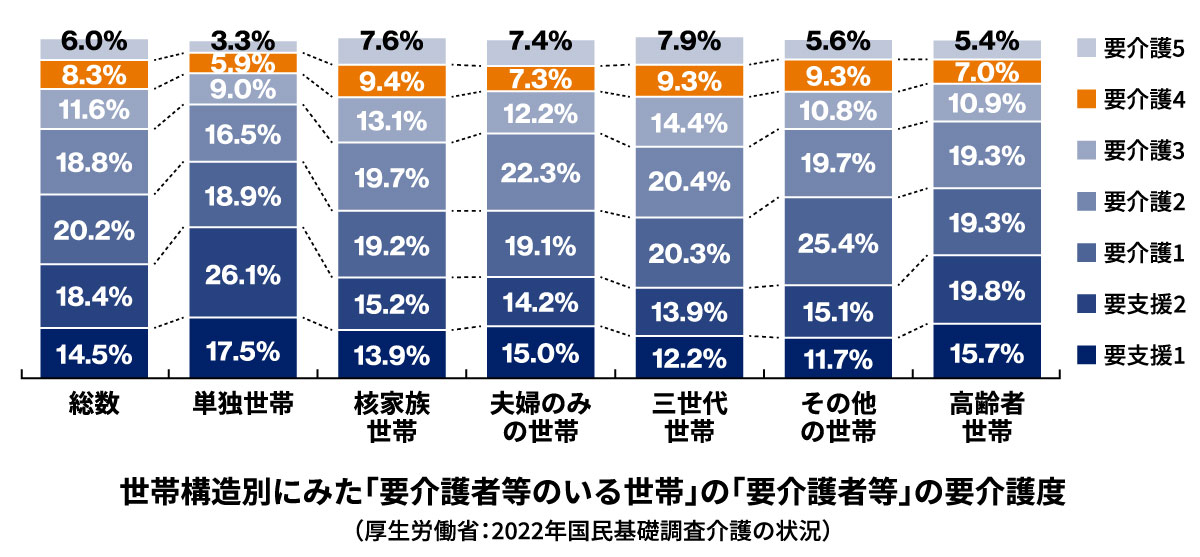

2022年の国民生活基礎調査によると、要介護認定を受けている方がいる世帯の要介護度構成割合では、要介護4は8.3%と低い割合となっています。

これは要介護5に次いで2番目に低い結果で、介護度が高くなると、自宅で生活できる方が少なくなることを示しています。

とくに、要介護4は日常生活全般の動作になんらかの付き添いや介助が必要になるため、自宅介護を続けるには、家族間での協力体制が必要不可欠です。

介護サービスだけでは十分な支援体制を組めないので、夜間帯の介護方法なども課題となります。

支援計画を立てる専門家のケアマネジャーとしても、家族の協力が得られない場合には、自宅生活の継続は困難と考えて施設入居を推奨する場合も多いです。

参考:厚生労働省|国民生活基礎調査(2022年)

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

営業所は安心の365日体制。

お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。

メールは365日24時間受付

受付時間 9:00~18:00

要介護4で受けられるサービス一覧

介護サービスのなかには、要介護度次第では利用できないサービスもありますが、要介護4の場合ほとんどの介護サービスが利用できます。

以下は、要介護4で受けられる代表的なサービスです。

訪問系サービス

通所系サービス

| 施設や事業所に通って介護またはリハビリなどを受けるサービス | 通所介護(デイサービス) |

|---|---|

| 通所リハビリ(デイケア) | |

| 地域密着型通所介護 | |

| 療養通所介護 | |

| 認知症対応型通所介護 |

複合型サービス

| 通い・訪問・宿泊サービスを組み合わせて利用できるサービス | 小規模多機能型居宅介護 |

|---|---|

| 看護小規模多機能型居宅介護 |

短期入所サービス

| 短期間施設へ宿泊し、介護または療養を受けるサービス | 短期入所生活介護(ショートステイ) |

|---|---|

| 短期入所療養介護(医療型ショートステイ) |

施設入居サービス

| 施設に入居して介護を受けるサービス | 特別養護老人ホーム |

|---|---|

| 介護老人保険施設 | |

| 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホームなど) | |

| 介護医療院 | |

| 小規模な施設に入居して介護を受けるサービス | 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |

| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | |

| 地域密着型特定施設入居者生活介護 |

そのほかのサービス

ほとんどの施設に入居できる

要介護4ではケアハウスのような自立に近い方が生活する施設を除き、ほとんどの介護施設が利用可能です。

しかし、介護施設のなかには施設の運営方針や人員体制の問題から、介助量が多い場合には対応できないという施設もあります。

そのため要介護4の場合には、介助量が多い方でも対応できるような施設を探す必要があり、その代表的な施設が特別養護老人ホームです。

ただし、特別養護老人ホームは入居希望者も多く、すぐには入居できないため一時的にほかの施設への入居を検討しなくてはならない場合もあります。

以下は、要介護4の方が利用される代表的な介護施設の特徴です。

| 施設種類 | 入居期間 | 待機期間 | 費用 |

|---|---|---|---|

| 介護老人保健施設 | 数カ月 | 比較的短い | 安い |

| 特別養護老人ホーム | 無期限 | 長い | 安い |

| 介護付き有料老人ホーム | 無期限 | 比較的短い | 高い |

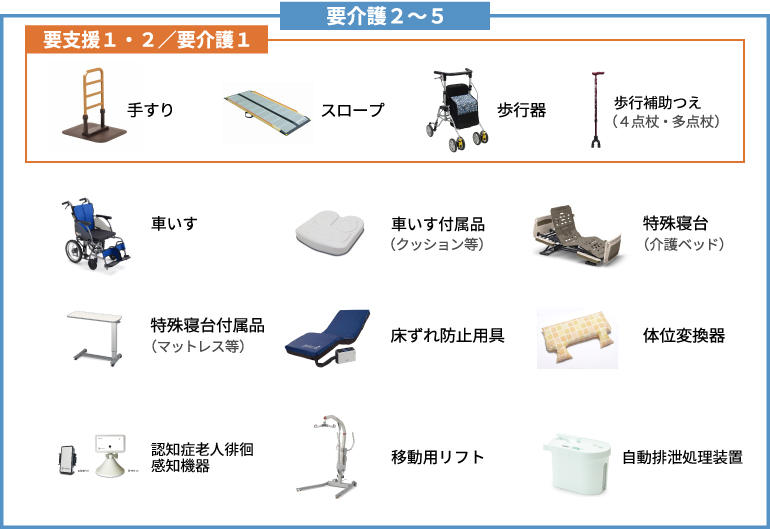

福祉用具のレンタル・購入に介護保険が適用される

介護保険では福祉用具のレンタルや購入にも介護保険が適用されます。

福祉用具とは、介護が必要な方の生活をサポートする目的の用具や機器です。

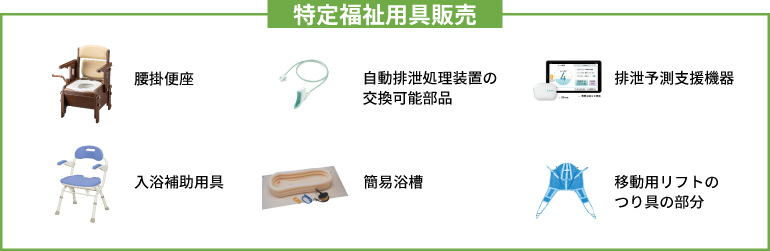

以下は、レンタルできる福祉用具と、購入できる福祉用具の一覧になります。

レンタルできる福祉用具

購入できる福祉用具

なお、2024年の介護保険制度の改正で、レンタルのみが対象だった一部の福祉用具について、購入も選択できるようになりました。

対象になるのは以下4つの製品です。

- 固定用スロープ

- 歩行器(歩行車は除く)

- 単点杖(松葉杖は除く)

- 多点杖

レンタルと購入のどちらにするか選択する際は、本人のADLを考慮し、福祉用具専門相談員やケアマネジャー、医師などと相談しながら決定します。

福祉用具の選択制導入に関する詳しい解説は、下記を参照してください。

参考:「2024年度介護保険制度改定|福祉用具(介護用品)4種目がレンタルか購入か選べるように変更」

福祉用具のレンタルや購入など、ヤマシタでもご相談を承っております。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

営業所は安心の365日体制。

お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。

メールは365日24時間受付

受付時間 9:00~18:00

介護目的の住宅改修の場合は補助金が出る

介護保険サービスでは、住宅改修を行う場合にも保険給付が受けられます。

要介護4の方が自宅で生活するためには、住環境の整備は必要不可欠なケースが多いでしょう。

たとえば、車いすが必要な場合には玄関スロープを設置したり、居室内の段差を解消したりしなければなりません。

さらには、トイレや居室内など必要箇所に手すりを設置しなければならないケースも多くあります。

介護保険ではこうした住宅改修を、最大20万円まで1~3割負担で利用可能です。

利用の際には、担当ケアマネジャーへ相談しましょう。

自身では住宅改修の必要性が判断できない場合でも、ケアマネジャーやその他の専門職が、専門的な視点からアドバイスをしてくれます。

要介護4でかかる負担額

介助量が多い要介護4では、当然利用する介護サービスの回数や種類も多くなるでしょう。

保険給付されるとはいえ、金銭的負担も気になる点です。

ここからは、要介護4でかかる負担額について解説します。

要介護4の支給限度額

介護保険では、介護サービス利用の際に保険給付が行われます。

しかし、上限なく保険給付されるわけではありません。

要介護度ごとに1カ月あたりの保険給付の上限が決められており、これを区分支給限度額といいます。

介護サービスを利用する際には、区分支給限度額を理解した上でサービスの内容や利用回数などを設定しなければなりません。

以下は、要介護度ごとの区分支給限度額です。

| 区分 | 支給限度額基準(1カ月あたり) |

|---|---|

| 要支援1 | 50,320円 |

| 要支援2 | 105,310円 |

| 要介護1 | 167,650円 |

| 要介護2 | 197,050円 |

| 要介護3 | 270,480円 |

| 要介護4 | 309,380円 |

| 要介護5 | 362,170円 |

区分限度支給額を超えてサービスを利用した場合には、超過分をご自身で全額負担しなければなりません。

要介護4で申請できる給付金制度

要介護4で申請できる給付金制度は、高額介護サービス費制度や、各自治体のおむつ代助成制度などがあげられます。

高額介護サービス費は、1カ月に支払った介護サービス費が、所得に応じて定められた負担限度額を超えた場合に、超過分が払い戻される制度です。

対象になると市区町村から申請書類が郵送されてくるため、基本情報やお金を受け取るための口座情報などの必要事項を記載して提出します。

一度申請すれば、2回目以降は対象になった際に自動で返金額が振り込まれます。

以下は、高額介護サービス費の所得ごとの負担上限額です。

| 区分 | 負担上限額(1カ月あたり) |

|---|---|

| 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |

| 課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) |

| 市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) |

| 世帯の全員が市町村民税非課税 | 24,600円(世帯) |

| 世帯の全員が市町村民税非課税 前年の公的年金等収入金額+そのほかの合計所得金額の合計が80万円以下の方など |

24,600円(世帯) 15,000円(個人) |

| 生活保護を受給している方など | 15,000円(世帯) |

自治体ごとのおむつ代助成制度は、自治体の方針により内容が異なります。

現物支給としておむつが支給される場合や、おむつの購入費用として助成金が支給される場合もあります。

助成内容を確認したい場合は、自治体への問い合わせもしくは、担当ケアマネジャーへ相談しましょう。

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

営業所は安心の365日体制。

お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。

メールは365日24時間受付

受付時間 9:00~18:00

要介護4の支給限度額内で利用できるケアプランの例

ここからは、介護サービス利用計画であるケアプランについて、要介護4の例を紹介します。

ケアプラン例①:家族の介護を受けながら自宅で生活する場合

以下は、介護者の介護負担軽減を考慮したケアプランの一例です。

平日毎日の通所介護利用と、週末のショートステイ利用を想定しています。

| サービス | 利用回数 | 詳細 | 自己負担額(1カ月あたり) |

|---|---|---|---|

| 通所介護 | 20回 | 9時~17時 | 20,720円 |

| 8回 | 入浴加算 | 440円 | |

| ショートステイ | 8回 | 1泊2日を4回 | 6,776円 |

| ベッドレンタル | ― | ― | 1,000円 |

| 車いすレンタル | ― | ― | 500円 |

| 合計 | 29,436円 | ||

ケアプラン例②:一人暮らしで週末だけ家族が介護をする場合

週3回の通所介護と、平日の午前・午後に1回ずつ訪問介護を利用した場合のケアプランの一例です。

支給限度額には余裕があるため、必要に応じてサービスを増やせます。

| サービス | 利用回数 | 詳細 | 自己負担額(1カ月あたり) |

|---|---|---|---|

| 通所介護 | 12回 | 9時~17時 | 12,432円 |

| 12回 | 入浴加算 | 660円 | |

| 訪問介護(身体介護) | 40回 | 排泄介助など | 10,000円 |

| ベッドレンタル | ― | ― | 1,000円 |

| 車いすレンタル | ― | ― | 500円 |

| 合計 | 24,592円 | ||

要介護4の介助に負担を感じたときはショートステイの利用を検討しよう

要介護4の方が自宅生活を継続していくためには、要介護者に対するケアのほか、介護者の介護負担軽減についても考えなければいけません。

介護負担を減らす目的で利用できる介護サービスはいくつかありますが、おすすめはショートステイの利用です。

ショートステイは短期入所生活介護とも呼ばれ、短期間介護施設に宿泊するかたちで介護を提供してくれるサービスです。

利用期間は1泊から数日、長い場合には数週間利用されるケースもあります。

将来的に施設入所を考えている方のなかには、施設に慣れる目的で利用するケースもあります

介護者としては、1日を通して休養や自分の時間を確保できるため、介護負担軽減には効果的なサービスといえるでしょう。

また、ショートステイには短期入所療養介護という種類もあります。

日常的に医療ケアが必要な方は、短期入所療養介護を利用することで、同様に介護負担軽減が図れます。

まとめ

「要介護4」の状態や利用できるサービスについて解説しました。要介護4のポイントは次のとおりです。

- 要介護4では、身辺動作全般に介助が必要であり、多くの問題行動や理解力低下がみられるようになる。

- 要介護4ではほとんどの介護サービスや入居施設が対象となる

- 要介護4になると、介護負担も増えるためショートステイの利用など介護者の介護負担軽減も必要

本記事の内容を参考に、ご自身にあった介護サービスの利用を検討してみてはいかがでしょうか。

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

営業所は安心の365日体制。

お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。

メールは365日24時間受付

受付時間 9:00~18:00