更新日:

【サービス例あり】要介護1とは?受けられるサービスや介護費用を解説

「要介護1」と認定されたものの「要介護1」とはどういう状態のことを言うのか、どのような状態なのか気になる方もいるでしょう。

結論から述べると要介護1は自立度が高いため、受けられるサービスが限定的です。

利用者の状況によっては福祉用具を購入できなかったり生活援助が受けられなかったりします。

そのため、要介護1認定を受けても自分が望んでいたサービスを受けられない可能性もあるでしょう。

そこで本記事では、要介護1の特徴や要介護1で受けられる支援を紹介します。

「1人暮らしで不安」「家族と同居しているけど要介護1を認定された」などの方はぜひ最後までご覧ください。

要介護1とは

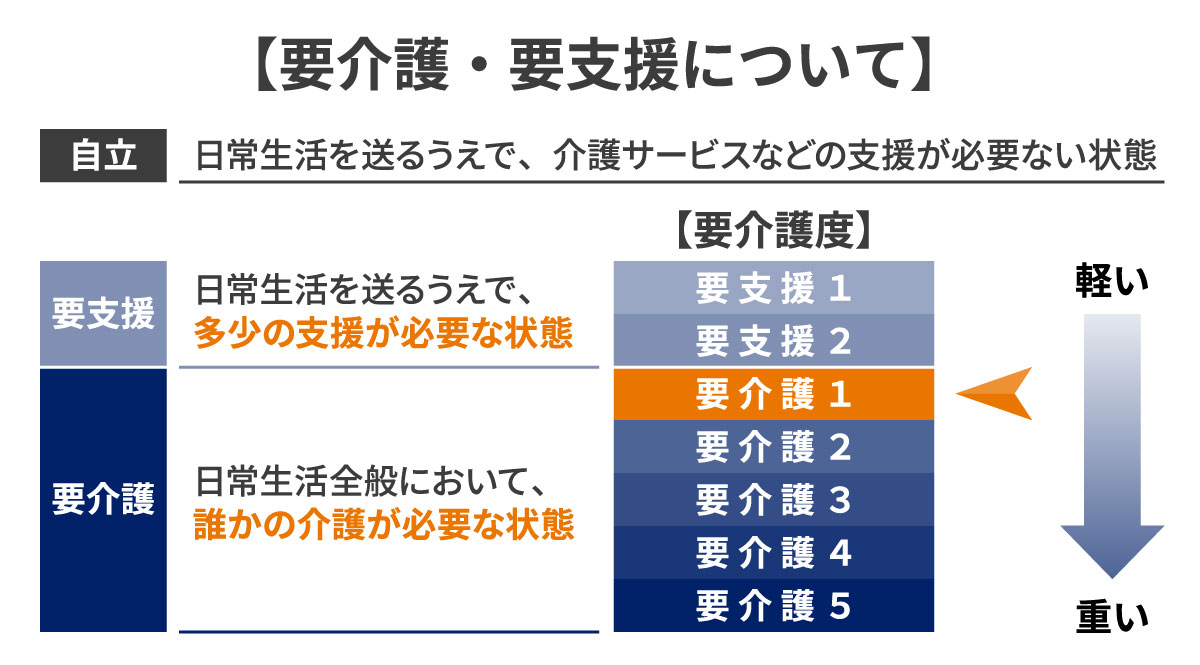

「要介護度」は、「要支援」1~2、「要介護」1~5の7つに分類され、心身の状態や必要とされる介護の必要量によって認定される1つの基準です。

要介護1は、排泄や食事は自立していても、立位や歩行に不安定さがみられる状態です。身の回りの動作に見守りや一部介助が必要ですが、介護の必要性が一番低い段階を指します。

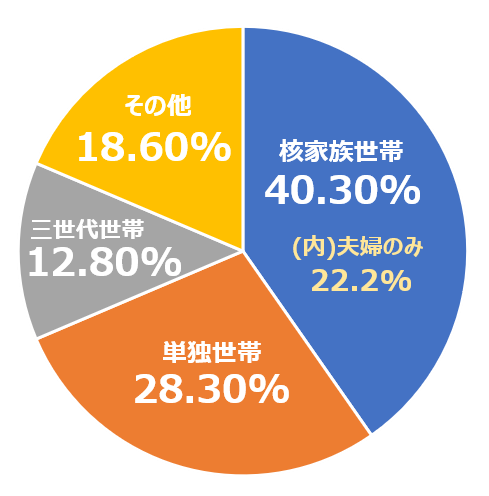

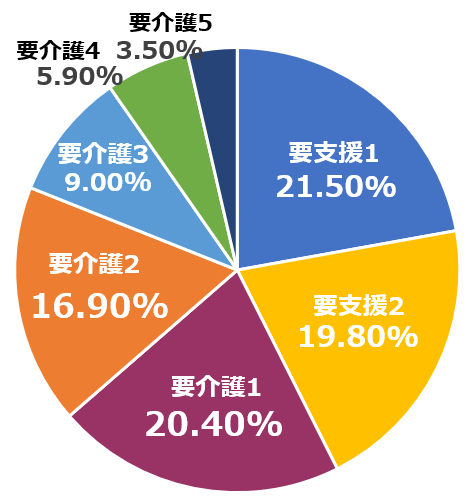

2019年の国民生活基礎調査によると、在宅生活される要支援または要介護認定者の世帯構造は、核家族世帯が40.3%、単独世帯が28.3%、夫婦のみの世帯が22.2%となっています。

また、単独世帯を要介護度別に内訳した場合、要介護1が20.4%とされ、要支援1の21.5%の次に多い結果となっています。

この結果から、要介護1の認定を受けたからといって、自立した生活ができないとはいえません。

手すり設置や段差解消などの住環境整備や、日常生活における家事援助などを行うことで、要介護1の方でも一人暮らしが可能になる場合もあります。

要介護2との違い

要介護2は、立ち上がりや歩行に支えが必要になり、排泄や入浴動作をはじめ、身の回りの動作全般に見守りや一部介助を要する状態です。

また、認知症などの進行から理解力や思考力の低下がみられると、認定される場合もあります。

要介護1との違いは、要介護2の方が介護保険の給付額が増える点です。

2024年時点の介護保険の支給限度額は要介護1では167,650円、要介護2だと197,050円です。

また、貸与される福祉用具の幅も広がります。要介護1では介護ベッドや床ずれ防止用具はレンタルできませんが、要介護2以上では保険給付の対象となります。

要支援2との違い

要支援2の認定を受けるのは、身の回りの世話や立ち上がりなどに見守りや一部介助が必要ではあるが、維持や改善の見込みがある方です。

要介護1よりも比較的軽度な支援を要する場合に認定されます。

要支援認定の方が受けられるサービスは、各市町村主導で行われる総合支援事業と、要介護状態になるのを防ぐことを目的とした介護予防サービスです。

そのため、保険給付額が要介護の場合よりも低く、利用できるサービスに限りがあります。

要介護度の決まり方

要介護度を決定する過程には、一次判定と二次判定があります。

一次判定で行われるのは、調査結果をもとにしたコンピュータによる判定です。その際、判断基準として算出されるのが要介護認定基準時間です。

要介護認定基準時間とは、介護に必要な時間を示したもので、認定ごとに以下のような違いがあります。

| 区分 | 要介護認定基準時間 |

|---|---|

| 要支援1 | 25分以上32分未満 |

| 要支援2 | 32分以上50分未満 |

| 要介護1 | |

| 要介護2 | 50分以上70分未満 |

| 要介護3 | 70分以上90分未満 |

| 要介護4 | 90分以上110分未満 |

| 要介護5 | 110分以上 |

その後、二次判定で行われるのは、保険・医療・福祉分野の学識経験者による介護認定審査会です。

一次判定の結果と、主治医意見書の内容から最終的な要介護度の決定を行います。

要介護認定を受ける方法

要介護認定を受けるためには、各市区町村指定の窓口へ要介護認定の申請をしなければなりません。

一般的には、市区町村介護保険の担当課もしくは地域包括支援センターが窓口となっている場合が多いです。

申請から数日後には、介護認定調査が行われます。介護認定調査では、認定調査員が自宅に訪問し、対象者の身体面や精神面を確認します。

また、調査と並行して必要となる情報が主治医意見書です。主治医意見書は、かかりつけ医療機関の主治医が作成し市区町村へ提出する書類です。

これらの情報から、一次判定と二次判定を経て認定通知されますが、申請から認定まで1カ月程度の期間を要します。

具体的な流れを解説した記事は以下にあるので、ぜひ参考にしてみてください。

介護保険の申請手続きの流れ|窓口・条件・必要書類を解説

要介護1で受けられる支援・サービス

以下、要介護1の場合に利用できる介護保険サービスの一覧表です。

要介護1では「訪問系サービス」や「通所系サービス」、「介護用具・福祉用具レンタル」、「住宅改修サービス」など、次のようなサービスを受けることができます。

訪問系サービス

通所系サービス

| 施設や事業所に通って介護またはリハビリなどを受けるサービス | 通所介護(デイサービス) |

|---|---|

| 通所リハビリ(デイケア) | |

| 地域密着型通所介護 | |

| 療養通所介護 | |

| 認知症対応型通所介護 |

複合型サービス

| 通い・訪問・宿泊サービスを組み合わせて利用できるサービス | 小規模多機能型居宅介護 |

|---|---|

| 看護小規模多機能型居宅介護 |

短期入所サービス

| 短期間施設へ宿泊し、介護または療養を受けるサービス | 短期入所生活介護(ショートステイ) |

|---|---|

| 短期入所療養介護(医療型ショートステイ) |

施設入居サービス

| 施設に入居して介護を受けるサービス | 介護老人保険施設 |

|---|---|

| 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホームなど) | |

| 介護医療院 | |

| 小規模な施設に入居して介護を受けるサービス | 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |

| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | |

| 地域密着型特定施設入居者生活介護 |

そのほかのサービス

一覧表の中から、よく利用されている介護サービスや施設利用などの介護サービス以外にも利用できるそのほかのサービスについて解説します。

デイサービス

デイサービスは通所介護とも呼ばれ、自宅から施設または事業所に通い、日常生活全般の介護(食事、入浴、排泄など)を受けられるサービスです。

専用車両による送迎もあるため、車いすの方でも安心して通えます。

また、デイサービスで受けられるのは身体介護だけではありません。

身体機能の維持や、閉じこもりを防ぐ目的も含まれており、レクリエーションや機能訓練なども受けられます。

身体介護は必要ない方でも、高齢になり外出の機会が減ってしまった方や、身体機能を維持したいという方にも適したサービスです。

訪問介護

訪問介護は、訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅に訪問し、日常生活全般の身体介護や、家事などの生活援助を行うサービスです。

身体介護では、食事介助、入浴介助、オムツ交換などの排泄介助、更衣介助などが受けられます。

一方、生活援助では掃除やゴミ出し、洗濯、調理や買い物などの支援を受けられるため、目的にあわせた利用が可能です。

要介護1の段階では身体介護を必要としない場合も多く、生活援助を目的として利用される方が多いです。

そのほか、通院等乗降介助サービスとして、介護タクシーを利用した医療機関受診への送迎や、乗降時の介助も受けられます。

介護用品・福祉用具のレンタル

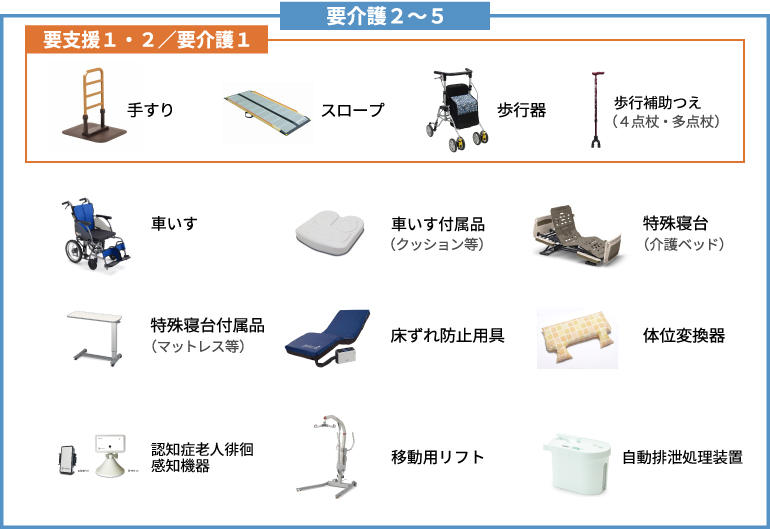

福祉用具とは、心身の機能が低下して日常生活を送ることが難しくなった方に対して、サポートや機能訓練の支援をするための用具・補装具を指します。

介護用品・福祉用具のレンタルも介護保険給付の対象です。

具体的には、都道府県または市区町村から指定を受けた事業者から、対象となる福祉用具のレンタルが可能です。

要介護1の場合には、歩行器や歩行補助つえ、取り付け工事を行わない手すりやスロープなどがレンタルできます。

一方、以下の介護用品・福祉用具は要介護1では利用できません。

- 車いす

- 車いす付属品

- 特殊寝台

- 特殊寝台付属品

- 床ずれ防止用具

- 体位変換機

- 認知症老人徘徊感知機器

- 移動用リフト

以上の介護用品・福祉用具のレンタルには要介護2以上の認定が必要です。

福祉用具のレンタルについてより詳しく知りたい方は以下の記事をご参照ください。

2024年度介護保険制度改定|福祉用具(介護用品)4種目がレンタルか購入か選べるように変更

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

営業所は安心の365日体制。

お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。

メールは365日24時間受付

受付時間 9:00~18:00

介護用品・福祉用具の購入

要介護1なら、介護保険を利用して介護用品・福祉用具を購入できます。

要介護1で購入できる介護用品は以下のとおりです。

- 手すり

- スロープ

- 歩行器

- 歩行補助杖

2024年に行われた介護保険制度の改正により、福祉用具の購入と貸与の選択制が導入されることとなりました。

選択できる福祉用具は以下のとおりです。

- 固定用スロープ

- 歩行器

- 単点杖

- 多点杖

福祉用具を選ぶ際は、福祉支援専門員やケアマネージャーから、メリット・デメリットを詳細に伝えてもらったうえで判断できます。

利用者は自身の状況に合わせて福祉用具を購入とレンタルを選べます。

住宅改修サービス

自宅に手すりやスロープなどを設置する場合にも、介護保険を利用すれば費用負担を抑えられます。

対象となる要介護者1名につき、20万円を上限として保険適用となります。

住宅改修サービスは、要介護区分にかかわらず利用可能なサービスです。

介護認定ごとに定められた支給額とは別枠で利用できるほか、夫婦ともに要介護者の場合など、同一家屋に対象者が2名いれば、合算しての利用も可能です。

改修できる内容は以下のとおりです。

- 玄関

- 浴室

- トイレなどの手すり設置

- 玄関スロープの設置

- 引き戸への変更

- 洋式トイレへの変更

- 浴槽の変更

要介護1の方が入居できる施設

要介護1で入居できる施設を表にまとめました。

| 施設 | 特徴 | 入居金 | 月額費用 |

|---|---|---|---|

| 介護老人保健施設 | 自宅に戻るためのリハビリや医療的ケアを受ける | 0円 | 5〜15万円 |

| 介護医療院 | 医療と介護の支援を長期的に受けられる | 0円 | 10〜20万円 |

| 認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) |

認知症の方を対象にした小規模の施設 | 0〜数百万円 | 15〜20万円 |

| 介護型ケアハウス | 生活支援が必要な60歳以上の方が入居できる施設 | 0〜数百万円 | 10〜20万円 |

| 介護付き有料老人ホーム | 介護スタッフ24時間常駐してケアを受けられる施設 | 0〜数億円 | 15〜30万円 |

| 住宅型有料老人ホーム | 生活支援サービスを受けながら暮らすことができる施設。介護が必要な場合は、外部の介護保険サービスを利用しながら生活できる | 0〜数百万円 | 15〜20万円 |

| サービス付き高齢者向け住宅 | 60歳以上の高齢者が安心して生活できる環境が整っている施設 | 一般型:数万~数百万円 介護型:数万~一部に数千万円 |

一般型:5万~25万円 介護型:15万~40万円 |

介護サービスの自己負担割合は1〜3割ですが、日用品の購入費や医療費は対象外なため全額自己負担となっています。

費用や条件は施設によって異なるので、詳細を知りたい方は事前に問い合わせてみましょう。

有料老人ホームの種類については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

有料老人ホームとは?種類や費用をわかりやすく解説

要介護1の介護保険から給付される金額

介護保険給付には、要介護度ごとに区分支給限度額が設定されています。

以下、区分支給限度額と自己負担額について説明します。

区分支給限度額

区分支給限度額とは、介護保険給付の限度額を意味します。

要支援・要介護それぞれの区分には1カ月あたりの限度額が決められており、その限度額の範囲内で保険給付される仕組みとなっています。

利用した介護サービスの合計金額が限度額を超えると、超過分は全額自己負担になるため注意が必要です。

区分支給限度額は以下のとおりです。

| 区分 | 支給限度額基準(1カ月あたり) |

|---|---|

| 要支援1 | 50,320円 |

| 要支援2 | 105,310円 |

| 要介護1 | 167,650円 |

| 要介護2 | 197,050円 |

| 要介護3 | 270,480円 |

| 要介護4 | 309,380円 |

| 要介護5 | 362,170円 |

自己負担額

介護保険サービスの費用負担では、所得に応じて決められた自己負担割合が適用となります。

支給限度額基準内の利用であれば、自己負担1~3割の範囲で介護保険サービスを利用できます。

基本的には1割負担を基準としながらも、一定以上の所得があると2~3割負担となります。

自身の自己負担額は、交付される介護保険負担割合証で確認できます。

ただし、自己負担が軽減されるのは、あくまで支給限度額基準内です。

仮に、支給限度額を超過して介護サービスを利用した場合には、超過分は全額自己負担しなければなりません。

要介護1の介護にかかる費用

介護サービスを利用する上で、どれくらい費用がかかるのかは気になるポイントです。

ここからは、一般的な介護サービスの費用について説明します。

デイサービスの費用

デイサービスの利用料は、要介護度や利用時間によって負担額が異なります。

たとえば、1日7時間以上8時間未満の利用をした場合の参考金額は以下のとおりです。

| 要介護度 | 料金 |

|---|---|

| 要介護1 | 645円 |

| 要介護2 | 761円 |

| 要介護3 | 883円 |

| 要介護4 | 1,003円 |

| 要介護5 | 1,124円 |

参考:厚生労働所|介護事業所・生活関連情報検索 介護サービス情報公表システム

施設や事業所によっては、手厚いサポート体制を整えていることから、サービス加算として数百円程度費用が増える場合があります。

また、昼食やおむつ、手芸や工作などの材料費は保険適用にはならないため、すべて自己負担になります。

これらから、デイサービス1回の利用料は1,000~2,000円程度と想定しておくとよいでしょう。

訪問介護の費用

訪問介護にかかる費用は大きく分けて、身体介護、生活援助、通院等乗降介助の3つのサービス分類で異なります。

また、サービス分類ごとの利用時間に応じて負担額が異なります。

以下、訪問介護の利用金額です。

| 内容 | 時間 | 料金 |

|---|---|---|

| 身体介護 | 20分未満 | 167円 |

| 20分以上30分未満 | 250円 | |

| 30分以上1時間未満 | 396円 | |

| 1時間以上1時間30分未満 | 579円 | |

| 以降30分増すごとに | 84円 | |

| 引き続き生活援助を行った際の加算(70分を限度として25分ごと) | 67円 | |

| 生活援助 | 20分以上45分未満 | 183円 |

| 45分以上 | 225円 | |

| 通院等乗降介助 | 99円 |

要介護1のケアプランと費用

同じ要介護1でも利用者の状況によってはケアプランと介護費用が変化します。

そこで、高齢者の状況にあわせたケアプランと費用を紹介します。

具体的には以下のとおりです。

- 家族と同居している場合

- 施設に入居している場合

家族と同居している場合

家族と同居している場合のケアプランは、利用者の自立支援と家族の介護負担が目的で立案されます。

具体的なサービス例は以下のとおりです。

- 訪問介護(ホームヘルプサービス):4回(13,680円)

- 通所介護(デイサービス):8回(57,840円)

- 短期入所生活介護:3日間(23,850円)

合計95,370円なので、自己負担1割の場合は9,537円で利用可能です。

介護負担の自己負担額は所得に応じて変動するので金額は上下します。

また、要介護1で家族と同居していると受けられないサービスもあります。

たとえば調理や洗濯は家族ができると判断されれば、一部の生活援助サービスは受けられないでしょう。

介護用ベッドや車いすなどの福祉用具も一部レンタルできない商品があるので注意が必要です。

施設に入居している場合

ここでは、グループホームに入居しているケースを例に紹介します。

【グループホームに入居している場合】

- 1割負担の方(年金収入280万円未満):27,148円

- 2割負担の方(年金収入280万円以上340万円未満):54,296円

- 3割負担の方(年金収入340万円以上):81,444円

1ヵ月の介護サービス費用試算額は271,480円です。

1割負担でグループホームに入居している場合は、27,148円となります。

まとめ

「要介護1」について、その状態や利用できるサービスについて説明しました。要介護1のポイントは次のとおりです。

- 要介護1は、身の回りの動作に見守りや一部介助が必要となる段階

- 要支援よりも利用できるサービスの幅が増える

- サービス利用や環境整備をすれば、一人暮らしも可能

本記事にてご紹介した内容を参考に、ご自身にあった介護サービスの利用を検討してみてはいかがでしょうか。

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

営業所は安心の365日体制。

お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。

メールは365日24時間受付

受付時間 9:00~18:00

横井 康佑

医療・介護ライター・社会福祉士

1989年生まれ。福祉系大学を卒業後、現役の医療ソーシャルワーカーとして10年以上医療機関に勤務。現在も医療・介護に関わる相談を受けながら、さまざまな生活問題を支援。webライターとしても活動しており、医療・介護記事の執筆を行うほか、電子書籍の出版プロデュースも行っている。