更新日:

高齢者一人暮らしの現状とリスク!対策や支援サービスを解説

高齢社会の日本では、一人暮らしをしている高齢者は少なくありません。

加齢により身体機能が衰えていくなか、いつまで一人で生活できるのか不安に感じる方もいるでしょう。

この記事では、高齢者の一人暮らしに関する現状とリスクについて解説しています。高齢者が直面するリスクへの対策や介護保険サービスを紹介します。

高齢者の一人暮らしは増加傾向

日本では、少子高齢化が社会問題の一つとなっており、それに伴い、高齢者の一人暮らしも増加する傾向にあります。

「令和6年版高齢社会白書」によると、日本の総人口は令和5年10月1日時点で1億2,435万人です。そのうち65歳以上である高齢者の人口は3,623万人となっており、65歳以上の割合は総人口の29.1%を占めています。

令和47年(2065年)には高齢化率38.4%に達し、約2.6人に1人が65歳以上の高齢者になると予想されています。

出典:内閣府「令和6年版高齢社会白書|高齢化の現状と将来像」

高齢化が進むにしたがって、高齢者の一人暮らしも増加傾向にあります。

令和元年の65歳以上の高齢者がいる世帯のうち、単独世帯が736万9,000世帯となっており、その割合は28.8%です。

平成12年(2000年)では、半数以下の307万9,000世帯です。高齢者の一人暮らしは男女ともに増加傾向にあり、令和2年時点で男性が15.0%、女性が22.1%あることから、今後も増え続けると推測できます。

高齢者の一人暮らしが増加している理由

高齢者の一人暮らしは、将来的にも増加することが予測されます。

次から、高齢者の一人暮らしが増加している理由について解説します。

頼れる家族や知人が近くにいない

高齢者の一人暮らしが増加する理由には、頼れる家族や知人が近くにいないことが挙げられます。

核家族化が進み、子どもが親と離れた地域で生活しているケースも少なくありません。

高齢者の場合、配偶者や兄弟、知人が他界して孤独を感じるケースも考えられます。

こうした状況が、高齢者が一人暮らしを選ばざるを得ない理由だといえるでしょう。

家族に迷惑をかけたくない

「家族に迷惑をかけたくない」という気持ちから、一人暮らしを選ぶ高齢者も増えています。

内閣府の「平成27年版高齢社会白書」では、子どもがいる男性の13.1%、子どもがいる女性の9.3%が「将来、他人に頼りたくない」と考えているとされています。

こうした理由も、高齢者が一人暮らしになってしまう背景の一つだといえるでしょう。

今の暮らしに満足している

現在の暮らしに満足しているため、一人暮らしを続けたいという高齢者も一定数います。

とくに経済面に不安もなく、社会とのつながりがある場合、一人で自由に暮らしたいと思う方も少なくありません。

内閣府の「平成27年版高齢社会白書」では、一人暮らし高齢者の幸福度で満点である10点と回答した方は、全体の14.8%というデータもあります。

新しい生活に抵抗がある

高齢になると、新しい生活を始めることに対して抵抗を感じる人が多い点も、一人暮らしを選ぶ理由の一つにあげられます。

長年住み慣れた家や、慣れ親しんだ地域を離れるのは簡単ではありません。

思い出の場所を離れたくないという気持ちから、現在の生活を続けることを選ぶ高齢者が多いといえます。

一人暮らしの高齢者が抱える5つの問題点

高齢者の一人暮らしは、自由な生活ができる一方で、次の5つの問題を抱えています。

ここからは、高齢者の一人暮らしで起こり得る問題について、解説します。

介護が必要な状態になる

高齢者が一人暮らしをしている場合、病気やケガで介護が必要になると大変です。

とくに子どもが離れて暮らしている場合、すぐにサポートが受けられないリスクが想定されます。

要介護状態に陥ると、日常的な家事や買い物が難しくなるだけでなく、社会との交流が減少し、孤立する可能性もあります。そのため、将来的に介護が必要になることも想定し、準備すると良いでしょう。

関連記事:介護予防とは?自分でできる予防と介護予防サービスを解説

認知症の発症や進行

認知症の発症や進行も問題の一つです。

認知症は、脳がなんらかの障害を受けることで認知機能が低下し、日常生活に支障をきたす状態を指します。

2020年には、日本で約600万人の高齢者が認知症にかかっているといわれています。

認知症は段階的に進行するため、同居家族がいないと症状の悪化に気づかないケースも少なくありません。

認知症の症状は、危険認識力や判断力が低下するため、一人暮らしの高齢者が認知症にかかると、思わぬ事故につながる危険性もあります。

関連記事:認知症の症状|初期段階の行動や周りがとるべき対応を解説

生活意欲の低下

高齢者の一人暮らしは、生活意欲の低下につながる可能性もあります。

一人暮らしは自由に生活できる反面、生活リズムが乱れやすく、外出頻度が少なくなることで社会とのつながりが薄れる傾向です。その結果、生活意欲が低下し心身ともに弱ってしまう「フレイル」という状態につながります。高齢社会の日本では、フレイル予防が重要です。

フレイルの予防には、バランスの取れた食事、運動習慣、社会参加が大切とされています。

関連記事:介護予防|フレイルとは?原因となるサルコペニアとの違いや予防方法を解説

詐欺や犯罪に狙われやすい

一人暮らしの高齢者は、詐欺や犯罪に巻き込まれやすい傾向があります。

高齢者は認知症のリスクが高く、判断能力が低下していることが予測できるため、詐欺や犯罪の標的にされやすいからです。

警視庁の統計では、振り込め詐欺の約8割が65歳以上の高齢者であるといわれています。

以下は、代表的な振り込め詐欺の一例です。

- オレオレ詐欺

- 架空請求詐欺

- 融資保証金詐欺

- 還付金等詐欺

高齢者を狙った振り込め詐欺も多発しているため、高齢者の一人暮らしでは、詐欺被害に対する警戒も必要となるでしょう。

孤独死

一人暮らしの高齢者にとって孤独死は、大きな問題の一つです。

孤独死とは、誰にも看取られることなく亡くなり、長期間放置される状態を指します。

内閣府が発表した「令和4年版高齢社会白書」によると、平成24年以降、東京23区内での一人暮らし高齢者の孤独死が増えており、令和3年にはやや減少したものの、令和4年では4,868人と過去最多となっています。

孤独死の要因はさまざまですが、家族をはじめ社会との関係が希薄になることが問題の一つとされています。

高齢者が安心して一人暮らしするための対策法

高齢者の一人暮らしには、さまざまな問題が起こる可能性がありますが、対策することで安全に生活を続けられます。

ここからは、具体的な対策法を紹介します。

見守りサービスを利用する

一人暮らしの高齢者にとって、自治体の見守りサービスを活用するのは有効な対策の一つです。

一人暮らしで起こり得るさまざまな問題を深刻化させないように、早期発見と早期対処が重要です。

自治体によっては、見守り支援サービスや相談窓口の設置をしています。

また、安否確認などを行ってくれる、配食サービスを利用してみることもおすすめです。

こうしたサービスや見守りカメラといった福祉用具を活用することで、家族が遠方に住んでいる場合でも、高齢者の生活を見守ることが可能です。

関連記事:介護用見守りカメラとは?選び方や導入するときの注意点を解説

社会参加の機会を増やす

高齢者の社会参加の機会を増やすのも、大切な対策の一つです。

社会参加の機会が減ることで心身の機能が低下する「フレイル」が起こりやすくなります。

フレイルを予防するために、地域のサークル活動や町内会行事へ参加するとよいでしょう。

活動の場で仲間ができたり運動の機会を得られたりすることで、生活意欲の向上や健康維持にもつなげられます。

加えて、安否確認もできるため、家族としても安心です。地域包括支援センターでは、地域のサークルや活動内容の情報を提供しています。

関連記事:地域包括支援センターで受けられるサービスとは?事例も踏まえて解説

住み慣れた家の推奨

高齢者自身が、住み慣れた家で生活したいと希望した場合、介護保険サービスの利用が有効です。

例えば、訪問介護を利用すれば、家事や買い物などの援助をしてくれます。

また、デイサービスを利用することで、他者との交流や運動の機会が増えるでしょう。

福祉用具の購入やレンタルも介護保険でまかなえるため、金銭的負担を抑えながら生活環境を整えられます。

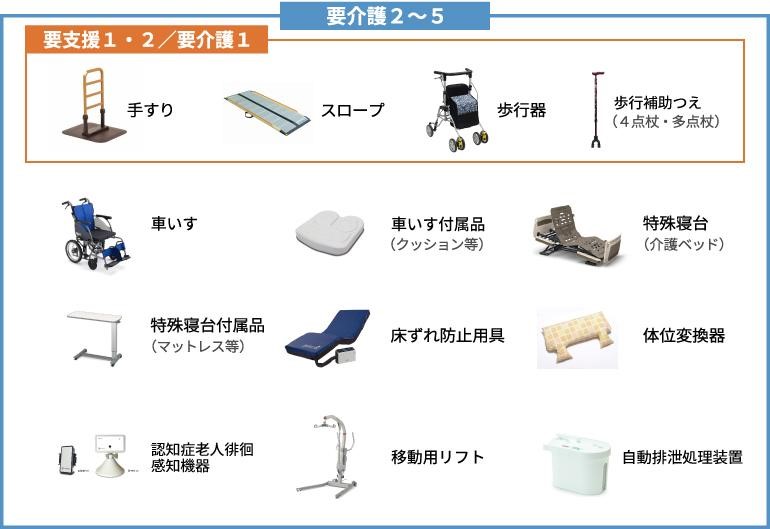

介護保険を利用してレンタルできる福祉用具の種目は、以下の13品目です。

関連記事:介護用品はレンタルできる!品目、流れなどを解説します

ヤマシタでは、福祉用具のレンタルを含む介護に関する相談にいつでも対応可能です。

お気軽にお問い合わせください。

営業所は安心の365日体制。

お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。

メールは365日24時間受付

受付時間 9:00~18:00

バリアフリー物件に引っ越す

一人暮らしを続けたくても、現在の住居が高齢者の生活に適していない場合は、高齢者向けのバリアフリー物件に引っ越すのも方法の一つです。

バリアフリー設計の物件には、手すりの設置や段差が解消されており、なかには、緊急通報サービスやセキュリティ対策が整っている物件もあります。

引っ越しに抵抗がない場合は、緊急時や詐欺被害の対策が整った物件を選ぶことで、安心した生活が送れるでしょう。

ただし、サービスが整っている分、月々の費用が高額になる傾向です。

関連記事:バリアフリーとは?ユニバーサルデザインとの違いや介護事例を解説

家族や親戚が近くに住む

どうしても住み慣れた自宅や地域を離れたくない場合には、家族や親戚が近くに住む方法もあります。

家族や親戚が近くに住んでいれば、日々の通院や外出の付き添いが可能となり、細かな支援もできます。

しかし、すでに持ち家に住んでいる場合や、仕事をしている場合には容易に引越できない場合が多いといえるでしょう。

そのため、見守りサービスや介護保険サービスの利用を検討する必要があります。

生活支援サービスを活用する

生活支援サービスを利用することも、高齢者が一人暮らしを続けるために必要な対策です。

生活支援サービスは、ボランティアやNPOなどさまざまな運営主体が提供する高齢者支援サービスです。

見守りや外出支援、掃除などの家事支援が受けられます。

生活支援サービスを受けることで、一人ではできないことがあっても、自宅生活の継続が可能になります。サービスを利用したい場合には、市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談しましょう。

介護保険サービスの活用で自己負担が1〜3割に

介護保険を利用することで、高齢者の介護にかかる費用負担を軽減できます。

介護保険サービスの料金は、自己負担1割(ただし所得により2〜3割負担)です。

例えば、5,000円分の介護サービスを利用した場合、自己負担は1割の500円になります(2割負担の方は1,000円、3割負担の方は1,500円)。

ただし、具体的なサービス利用料は、要介護度や所得によって異なります。

介護保険を活用することで、経済的な負担を大幅に軽減できるでしょう。

介護保険サービスの利用には要介護認定が必要

介護保険サービスを利用するためには、要介護認定を受ける必要があります。要介護認定は、高齢者がどの程度の介護が必要なのか判断するしくみです。

要介護認定の申請は、市区町村の窓口でできます。市区町村が指定した調査員が自宅に訪問し、高齢者の心身の状態や生活環境、本人や家族の希望の聞き取りをするのが「認定調査」です。

認定調査の結果と主治医意見書をもとに、コンピューターによる一次判定、介護認定審査会による二次判定を経て要介護度が決定します。要介護度は、自立(非該当)、要支援1・2、要介護1〜5の8段階です。

介護サービスを利用する際は、要介護者は居宅介護支援事業者で、要支援者は地域包括支援センターでケアプラン(サービス計画書)を作成してもらいましょう。

介護保険サービスでできること

介護保険サービスには、住み慣れた自宅や地域で生活できるサービスが提供されています。以下は、その介護保険サービスと概要です。

| サービス | 概要 |

|---|---|

| 訪問介護 | ・自宅に訪問するサービス ・身体介護と生活援助がある ・通院のための乗車や移送・降車の介助をする |

| 訪問看護 | 看護師が自宅に訪問し、主治医の指示による療養上の世話や診療の補助をする |

| 訪問リハビリ | リハビリ専門職が自宅に訪問し、心身機能の維持・回復に向けたリハビリをする |

| 訪問入浴 | 介護職員や看護職員が自宅に訪問し、持参した浴槽で入浴介助をする |

| 夜間対応型訪問介護 | 18時〜翌8時に訪問する定期巡回と緊急時に救急対応をする随時対応がある |

| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ・365日24時間体制で定期巡回や緊急対応をする ・介護や看護の一体的なサービスが受けられる |

| 通所介護(デイサービス) | 日中に施設に通い、食事や入浴・レクリエーションなどのサービスが受けられる |

| 通所リハビリ(デイケア) | 施設に通所し、日常生活支援や機能訓練が受けられる |

| 地域密着型通所介護 | 施設に通所し、日常生活支援や機能訓練が受けられる |

| 療養通所介護 | ・難病や末期がんなど、看護師による観察が必要な利用者が対象 ・施設に通所し、日常生活上の支援や機能訓練が受けられる |

| 認知症対応型通所介護 | ・認知症の高齢者を対象とし、専門のケアが受けられる ・施設に通所し、日常生活上の支援や機能訓練が受けられる |

| 短期入所型生活介護 (ショートステイ) |

・数日間宿泊できるサービス ・日常生活上の支援や機能訓練が受けられる |

| 短期入所療養介護 | ・数日間宿泊できるサービス ・医療機関や介護老人保健施設で、日常生活上必要な支援や医療・看護・機能訓練が受けられる |

関連記事:介護サービスにはどんな種類がある?利用方法や注意点も解説

介護用品レンタルで安心した一人暮らしを実現できる

介護保険を利用すると、福祉用具をレンタルすることも可能です。レンタルできる福祉用具には、以下のようなものがあります。

- 車いす・車いす付属品

- 特殊寝台・特殊寝台付属品(介護ベッド)

- 床ずれ防止用具

- 体位変換器

- 手すり

- スロープ

- 歩行器

- 歩行補助つえ

- 認知症老人徘徊感知機器

- 移動用リフト(つり具の部分を除く)

- 自動排泄処理装置

例えば、歩行や立ち上がりに不安がある場合、手すりを設置することで転倒のリスクを軽減できます。

また、介護ベッドをレンタルすれば、寝起きやベッド上での姿勢保持が楽になり、利用者や介護者の負担が軽減します。

福祉用具をレンタルすることで高齢者の一人暮らしにおける不安を解消し、安全で快適な生活が送れるでしょう。

まとめ

高齢者の一人暮らしの増加に伴い、認知症や孤独死など、さまざまな問題が懸念されています。

しかし、介護保険サービスや見守りサービスを利用することで、安心して一人暮らしを続けられるでしょう。

介護保険では、福祉用具をレンタルすることも可能です。手すりの設置や段差を解消することで、転倒やけがのリスクを減らせます。まずは、市区町村の窓口で相談してください。

ぜひ、一人暮らしをする高齢者の対策として参考にしてください。

また、介護でお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

営業所は安心の365日体制。

お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。

メールは365日24時間受付

受付時間 9:00~18:00