更新日:

地域包括支援センターで受けられるサービスとは?事例も踏まえて解説

家族の介護が必要になった場合、まずはどこに相談すればいいのでしょうか?

本記事では、介護に関する相談ができる「地域包括支援センター」のサービス内容やよくある相談事例を紹介します。

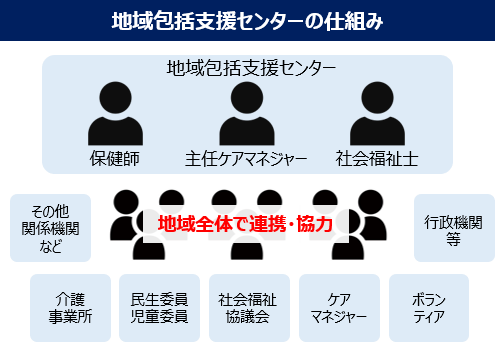

地域包括支援センターとは?

地域包括支援センターとは簡単に言うと、市町村が設置主体となり、高齢者の暮らしを地域全体でサポートするために作られた施設です。

介護のこと以外にも、日常生活の困りごとなど相談することができ、地域住民を包括的に支援することが目的の施設です。

地域包括支援センターの特徴は5つあります。

- 高齢者のための総合相談窓口

- 介護・医療・保健・福祉それぞれの専門知識を持った職員がいる

- 日常生活での困りごとも相談できる

- 全国に5,431か所存在する(令和5年4月時点)

- 人口2〜3万人に対して1ヶ所を目安に設置が推奨されている

地域包括支援センターへの相談は、本人と家族に限らずどなたでもできます。

とくに、近年一人暮らしの高齢者が増加しているため「最近、見かけなくなったな」などの異変に気づいたら近所の住人でも相談することができます。

また、地域包括支援センターの総合相談支援業務は多岐にわたるため、ブランチ(窓口)を設置している地域もあります。

ブランチは、地域包括支援センターが行う、実態把握や初期段階の相談業務を地域包括支援センターと協力、連携のもと実施する機関です。

令和5年4月末時点では、全国で1,628か所設置されており、地域包括支援センターと合わせると7,397か所あります。

無料で介護の相談ができる

地域包括支援センターは、全国どこでも無料で介護相談ができます。

その他にも、介護保険サービスを受けるために必要なケアプラン作成のサポートなど介護に関する様々な支援を無料で受けることができます。

さらに、介護のことに限らず、生活全般に関する困りごとについても相談ができます。

もし困りごとがあれば、お住まいの地域包括支援センターで相談してみるといいでしょう。

地域包括支援センターができた経緯

地域包括支援センターの前身は「在宅介護支援センター」で、1989年の「高齢者保健福祉推進十カ年戦略」(通称:ゴールドプラン)により、全国的に整備されました。

在宅介護支援センターは現在の地域包括支援センターと同様、地域に根ざした相談支援などネットワークづくりに取り組んでいました。

その後、2005年の介護保険制度の見直しとともに、地域包括ケアシステムの体制を支える地域の中核機関として、新たに「地域包括支援センター」が設置されました。

居宅介護支援事業所との違い

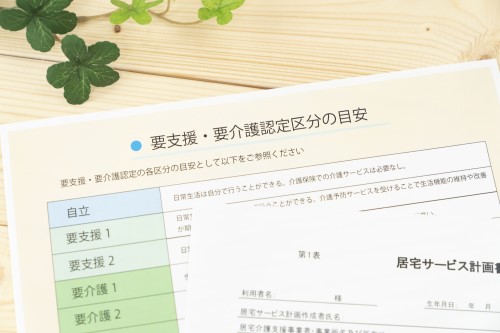

地域包括支援センターも居宅介護支援事業所も前述した「ケアプランの作成」を実施しますが、居宅介護支援事業所とは担当する利用者の範囲が異なります。

居宅介護支援事業所は、「自立・要支援1〜2・要介護1〜5」の8段階に分かれた要介護度のうち、要介護1以上の利用者に対して相談やサービスを提供します。

包括支援センターは、該当地域に住んでいる65歳以上の高齢者全員に対して相談や支援を提供します。

居宅介護支援事業所について、詳しくは以下の記事を参照してください。

地域包括支援センターの4つの役割

地域包括支援センターの役割は、主に以下の4つです。

- 介護予防ケアマネジメント

- 総合相談支援

- 包括的:継続的ケアマネジメント支援

- 権利擁護

順番に解説します。

介護予防ケアマネジメント

介護予防ケアマネジメントとは、「介護が必要な状態となることへの予防」「要介護状態の悪化予防」のために、高齢者の地域生活を支援するものです。

対象者は以下のとおりです。

- 介護保険の要介護認定において要支援1、または要支援2に認定され、介護予防・日常生活支援総合事業のみを利用する高齢者

- 介護保険の要介護認定を受けていないが、基本チェックリストによって事業対象者となった高齢者

サービス内容は、基本的には介護が必要な状態になることを予防できるような介護予防ケアプランを作成します。

介護予防ケアプランは、作成の段階で利用者本人と相談しながら目標を立てます。利用者本人の生活に合わせた計画となるため、主体的に生活を送れる内容になっています。

介護予防ケアプランの一例には以下のようなものがあります。

- 自宅の周辺を杖を使いながら定期的に散歩する

- 自宅の庭で野菜を栽培する

- 地域のボランティア活動に参加する

利用者本人が主体的に生活できる内容になっています。

総合相談支援

総合相談支援は、地域包括支援センターの全サービスの入り口となっています。

また、地域に住む高齢者のさまざまな相談に乗ることができ、生活する上での困りごとなど何でも相談可能です。

地域包括支援センターは、他の施設に援助を依頼するのではなくワンストップサービスの拠点としても期待されています。

相談者が地域で自立した生活が送れるように、他のサービスが必要になった場合でも、継続的にフォローしてくれる体制が整っています。

包括的・継続的ケアマネジメント支援

包括的・継続的ケアマネジメントとは、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、様々な職種の専門家や地域の関係機関等が連携するとともに、ケアプランを作成するケアマネジャーへの支援を行うものです。

包括的・継続的ケアマネジメントでは、医療・福祉・介護の幅広い分野で高齢者の課題解決に取り組んでいます。

支援例は以下のとおりです。

- ケアマネジャーへの相談やサポート

- 実際に利用者を支援する人(家族や介護者、地域の方など)へのサポート

- 介護サービスを提供する事業所へのサポート

介護予防マネジメントサービスを提供する事業者やご家族をサポートすることで、地域の高齢者を支える土台が作られます。

権利擁護

地域包括支援センターは、認知機能が衰えた高齢者や身寄りがいない高齢者に向けて権利擁護の支援をします。

権利擁護の内容としては、以下のようなことが挙げられます。

- 虐待の防止(高齢者虐待の早期発見と防止)

- 消費者被害防止(詐欺や悪徳商法から身を守る)

- 成年後見人制度の活用(手続き支援や促進)

ちなみに「成年後見制度」とは、高齢者の財産を不当な契約や犯罪から守るために、本人に代わって財産管理する人(成年後見人)をつける制度です。

介護サービスを受ける利用者や、その家族が権利を侵害される可能性がある場合は、一度地域包括支援センターに相談してみましょう。

どんな専門家が相談に対応してくれる?

地域包括支援センターでは、どんな専門家が相談に乗ってくれるのでしょうか?

ここでは、地域包括支援センターで働く主な専門家を紹介します。

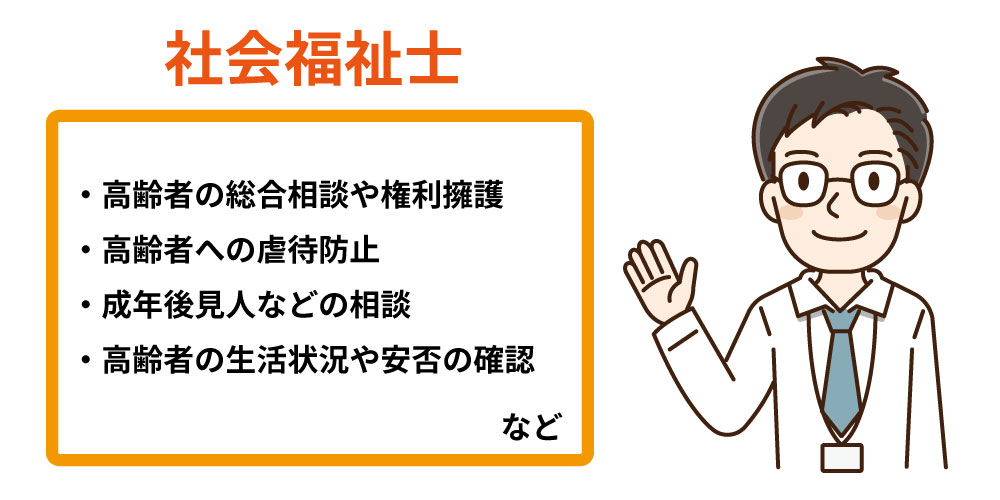

社会福祉士

社会福祉士は、福祉に関する専門知識を持っている国家資格者です。

地域包括支援センターの「相談窓口」となる専門家で、高齢者の総合相談や権利擁護を担当しています。

具体的な支援内容は、高齢者への虐待防止、成年後見人など権利擁護に関わる相談などです。

そのほかにも、高齢者の自宅や施設などを訪問して生活状況を確認したり、一人暮らしの高齢者世帯や高齢者夫婦世帯の安否を確認したりなども、社会福祉士が担っています。

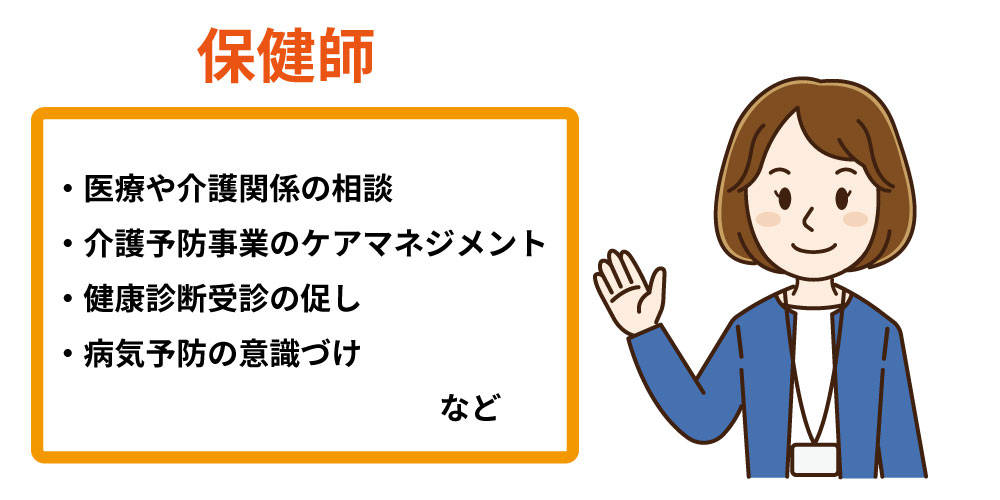

保健師

地域包括支援センターの保健師は、地域ケアの経験がある看護師が担当しています。

保健師は、医療機関と連携しながら、地域に住む高齢者の医療や介護関係の相談に乗ってくれる専門家です。

そして、介護予防事業のケアマネジメントは、主に保健師が担っており、さらには地域住民へ健康診断受診を促したり、病気予防の意識付けをしたりするなど、地域の健康は保健師が支えていると言えるでしょう。

医療面で疑問点や不安なことがある場合は、地域包括支援センターの保健師に相談してみるといいでしょう。

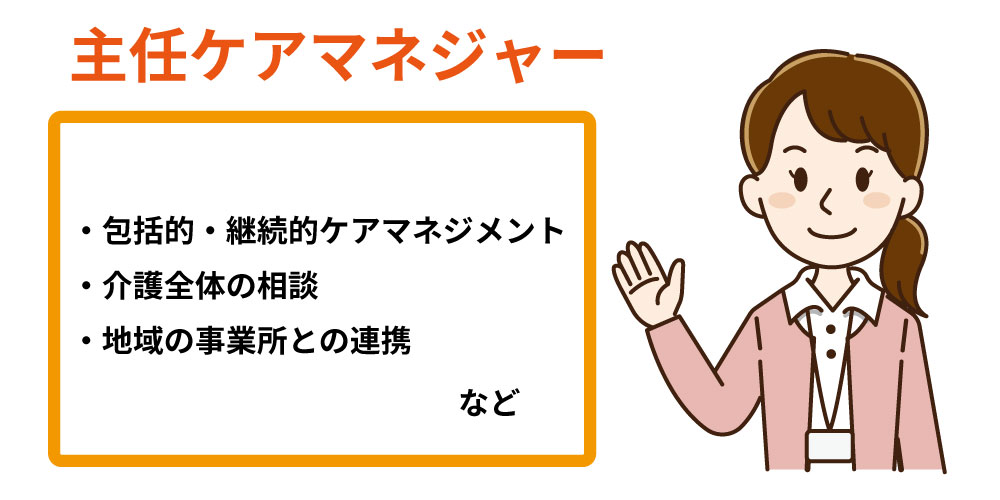

主任ケアマネジャー

主任ケアマネジャーとは、ケアマネジャーを5年以上経験した人が、一定の研修を受講してなれる、まさに介護保険のスペシャリストです。

主任ケアマネジャーは、包括的・継続的マネジメントをはじめとした介護全般の相談に乗ってくれる専門家です。

また地域のケアマネジャーを支える存在でもあり、地域の事業所と連携しながら介護関連の問題に向き合い、課題の発見や解決法を探るなど柔軟に対応しています。

地域包括支援センターのよくある相談事例

ここでは、地域包括支援センターでどういったことが相談できるのか、具体例を挙げて解説します。

介護保険利用のサポート

50代の女性Aさんより、地域包括支援センターに相談がありました。

Aさんの父親が脳梗塞により自宅で倒れ、幸い大事には至りませんでしたが、右半身麻痺で介護が必要な状態になったということです。

母親はすでに他界しており、父親は一人暮らし。

2週間後に退院予定ですが、退院後の生活をどうするべきか分からないとのことです。

詳しく話を聞くと、ご本人(父親)は自宅での生活を希望しているとのことでしたので、地域包括支援センターの相談員が近くの居宅介護支援事業所のケアマネジャーを紹介しました。

それと同時に、介護保険利用に必要な介護保険申請を進めることになりました。

このように、ただの相談だけではなく退院後の生活に関してもサポートやアドバイスをしてくれます。

介護保険サービスを活用すれば一人暮らしであるご本人に対して、外からの目が届くため遠方で暮らしている家族も安心することができるでしょう。

虐待を受けた高齢者への支援

地域の民生委員より、地域住民から虐待の可能性を心配する相談があったとの報告がありました。

地域包括支援センターの相談員が該当する住所を訪問すると、高齢女性のBさんが応対しましたが、コミュニケーションが噛み合わない状態でした。

またBさんの顔や腕に無数の痣を確認、相談員は虐待の可能性が高いと判断しました。

同居人(息子)は外出中とのことだったので帰宅を待ち、その後、息子と会うことに成功。

はじめ驚いていた息子も、話していくうちに虐待していることを認め、後日今後の対応をケアマネジャーや他職員含め話し合う場を設けることになりました。

結果、介護負担によるストレスが虐待に繋がっていたため、介護施設への入居を検討。

まずは病院を受診して認知症の診断を受けた上で、介護保険申請と施設への入居を進めました。

ご本人だけではなく、息子の介護負担の解消にまでサポートをした事例です。

虐待を発見したとはいえ、すぐに警察などへの通報ではなく関係各所の職員と話し合いをして解決に導くことができた事例です。

認知症を持った人への支援

80代のCさんは、住み慣れた地域で息子夫婦と生活していました。

ある日、Cさんはいつも通り1人で散歩に出かけましたが、家に帰る方法が分からなくなり警察に保護されました。

心配になった家族はCさんを病院に連れて行くと、アルツハイマー型認知症の診断を受けました。

まだ初期段階で軽度のため、自宅での生活は可能という判断が出ましたが、家族は同じようなことが起きないか心配になり、地域包括支援センターに相談しました。

地域包括支援センターでは、見守りが必要な人の事前登録をもとに、個別の見守りネットワークを作っている自治体もあります。

参考:厚生労働省「認知症の人が安心して暮らせる地域に向けて」

独身高齢者の見守り支援

地域住民より、近くで暮らす一人暮らしの高齢者Dさんが心配なので、見に行ってほしいと地域包括支援センターに相談が入りました(地域包括支援センターは、本人や家族以外の相談も可能)。

相談員が後日訪問すると、玄関から異臭がして中はゴミ屋敷状態になっていました。

よく見るとゴミ袋の中には排泄物が入っており、トイレは詰まって使えない状態でした。

またDさん本人は衰弱している様子で痩せ細っており、声もか細く聞こえにくい様子でした。

相談員が本人とともに病院を受診し、「脱水症状」「低栄養状態」「著しい下肢筋力の低下」という診断結果が出ました。

その後、家族と連絡を取りゴミ屋敷をキレイにするために、整理業者の利用を許可してもらいました。

さらに、地域住民や医療介護職と連携し、訪問による見守りサポートと定期的な受診の支援を手配することになりました。

地域包括支援センターへの相談は、本人または家族以外でもできます。遠方に住んでいる家族の場合、地域の見守りサービスは大変安心できるサービスでしょう。

体調不良の相談

80代のEさんは毎日趣味の散歩を楽しんでいました。

しかしある日を境に、散歩をしていると足が疲れやすくなったり、息切れがするようになったりしました。

日に日に疲れや息切れが増していくように感じたEさんは、地域包括支援センターに相談しました。

相談員は医療機関と連携し、Eさんがフレイル(加齢によって運動機能や認知機能が低下してきた状態のこと。健康と要介護の中間的な状態)である可能性を確認。

その後、Eさんには介護予防サービスが効果的だと判断した相談員は、介護予防サービス事業である通所介護の利用を勧めて、サービス開始にいたりました。

地域包括支援センターを活用する流れ

最後に、地域包括支援センターを利用する際のポイントなども含めた、活用方法を解説します。

支援を受ける利用者本人が住む地域で相談する

利用者本人の住むエリアの地域包括支援センターに相談することで、サービスを受けることができます。

注意点は、介護が必要な親と離れて暮らしている家族の場合、親が住むエリアの地域包括支援センターに相談しなければならないということです。

もちろん電話での相談は可能で、相談は無料です。

相談をするだけでも心が楽になったり解決策が浮かんだりすることもあるので、まずは一度該当の地域包括支援センターに問い合わせてみるといいでしょう。

相談内容に合わせて専門家が対応してくれる

地域包括支援センターでは、前述のように以下の専門家が相談に応じてくれます。

- 主任ケアマネジャー

(包括的・継続的マネジメントをはじめとした介護全般の相談を担当) - 保健師

(医療機関と連携しながら、地域に住む高齢者の医療や介護関係の相談を担当) - 社会福祉士

(地域包括支援センターの「相談窓口」で高齢者の総合相談や権利擁護を担当)

そのほかにも、弁護士や警察とも連携して、介護に関する相談を全般的に支援する体制が整っています。

介護保険を利用するためには申請が必要

介護サービスを受けるために必要な介護保険を利用するには、地域包括支援センターへの相談が必要です。

介護サービスを受けるまでの流れは以下の通りです。

- 要介護認定の申請

- 要介護認定が下りる

- ケアプランの作成

- 介護サービスの利用開始

介護保険はその他にも介護用品の購入やレンタルもでき、自己負担1〜3割ほど利用できます。

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

営業所は安心の365日体制。

お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。

メールは365日24時間受付

受付時間 9:00~18:00

地域包括支援センターを活用することで、以上のような手続きを支援してくれます。

介護が必要だと感じたら、まずは地域包括支援センターに相談すれば間違いないでしょう。

まとめ

地域包括支援センターでは、さまざまな専門家が在籍しており、介護に関する適切なアドバイスが可能です。

介護への不安や家族が介護を必要とする状態になった場合は、自分だけで抱え込まずにまず「地域包括支援センター」に相談しましょう。