更新日:

フレイルとは?サルコペニアとの違いや予防方法を解説

フレイルは加齢に伴う機能の低下を指し、介護予防の観点からも正しい理解が求められます。

本記事では、フレイルの基本的な概念と原因、効果的な予防方法について詳しく解説します。

自身や家族の方がフレイルになることを予防し、要介護状態になるのを防ぐためにも、ぜひ参考にしてください。

フレイルとは?

フレイルとは、簡単に言うと「加齢による心身の衰え」を指表します。

この衰えには、運動機能や心肺機能の低下、さらには脳や神経の病気などが影響することがあります。

フレイルにおいて大切なのは、年齢を重ねたことによる衰えを「仕方がない」と考えるのではなく、健康寿命を延ばすために生活習慣を見直すことです。

そのためには、まず自分自身がフレイルがどうかを自覚することが必要です。

ここでは、フレイルであるかを見極めるための判断基準と、フレイルの原因となるサルコペニアについて解説します。

フレイルの理解と効果的な予防に役立つ情報をわかりやすく紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

フレイルの判断基準

以下の5つの症状のうち、3つ以上が該当した場合をフレイルと判断されます。

また、1つまたは2つ該当する場合でも、プレフレイル(フレイル予備軍)となります。

| 症状 | 内容 |

|---|---|

| 歩く速度が遅くなった | ・心肺機能低下や消耗性疾患などが原因となる ・活動能力の低下を含む移動能力全般を障害される ・老衰を総合的に反映している |

| 疲れやすくなった | ・心の病気にも関連している ・不適切な薬の組み合わせで引き起こす場合もある (6種類以上の薬を飲んでいる人は主治医と要相談) |

| 活動意欲が減った | ・意欲の低下や抑うつなどが原因となる ・社会的な付き合いの変化による場合もある ・まずは活動機会の減少を自分自身が自覚する |

| 筋力が衰えた | ・筋肉を使わないことにより衰える ・病気や薬により衰える ・栄養不足により衰える |

| 体重が減った | ・意図しない体重の減少は注意が必要となる ・具体的には半年で5%以上の体重減少がある ・消耗性疾患や悪性腫瘍などが潜在する場合もある |

出典:国立長寿医療研究センター

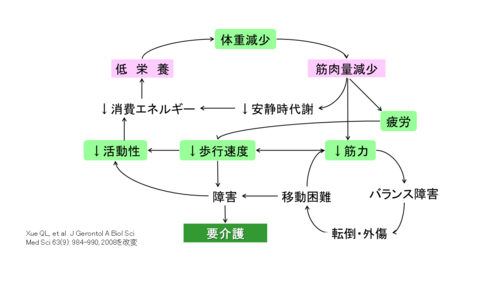

5つの症状は互いに関連し悪循環を形成するので、ひとつひとつの特徴を早期発見し予防することが重要です。

フレイルの症状

フレイルの症状は、身体的、精神的、社会的な側面にわたって現れます。

例えば、身体的フレイルには歩行の速度が遅くなることや原因不明の体重の減少などがあります。

また、精神的フレイルなら集中力の低下や気分の落ち込み、社会的フレイルでは人との交流の減少や外出が億劫になるといった日常生活の意欲の低下などです。

フレイルの症状は個人差があり、上記のような症状が複合的に現れるケースもみられます。フレイルを放置すると心身の健康が悪化し、要介護状態に至る場合も少なくありません。

そのためにも、先に紹介した項目をチェックし、フレイルの症状を見逃さないように注意しましょう。

フレイルとサルコペニアの違い

サルコペニアは、主に筋力の低下を指し、高齢者の転倒リスクの要因とされています。一方フレイルは、加齢に伴う心身全体の低下を示す言葉で、虚弱状態を指します。

具体的には以下のような点が異なります。

| 症状名 | 症状の違い |

|---|---|

| フレイル | ・体重減少 ・疲労感 ・筋力の低下 ・歩行速度の低下 ・日常生活活動量の低下(活動意欲の低下も含む) |

| サルコペニア | ・骨格筋量の減少 ・筋力の低下 ・歩行速度の低下 |

フレイルをセルフチェック!

厚生労働省は現在は「介護予防のための生活機能評価に関するマニュアル」を発表しており、自分自身でフレイルかどうかチェックできます。内容は以下のとおりです。

| No. | 質問項目 | 回答(いずれかに○をお付け下さい | |

|---|---|---|---|

| 1 | バスや電車で1人で外出していますか | 0.はい | 1.いいえ |

| 2 | 日用品の買物をしていますか | 0.はい | 1.いいえ |

| 3 | 預貯金の出し入れをしていますか | 0.はい | 1.いいえ |

| 4 | 友人の家を訪ねていますか | 0.はい | 1.いいえ |

| 5 | 家族や友人の相談にのっていますか | 0.はい | 1.いいえ |

| 6 | 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか | 0.はい | 1.いいえ |

| 7 | 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか | 0.はい | 1.いいえ |

| 8 | 15分位続けて歩いていますか | 0.はい | 1.いいえ |

| 9 | この1年間に転んだことがありますか | 0.はい | 1.いいえ |

| 10 | 転倒に対する不安は大きいですか | 0.はい | 1.いいえ |

| 11 | 6ヵ月間で2~3kg以上の体重減少がありましたか | 0.はい | 1.いいえ |

| 12 | 身長 cm 体重 kg (BMI=)(注) | ||

| 13 | 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか | 0.はい | 1.いいえ |

| 14 | お茶や汁物等でむせることがありますか | 0.はい | 1.いいえ |

| 15 | 口の渇きが気になりますか | 0.はい | 1.いいえ |

| 16 | 週に1回以上は外出していますか | 0.はい | 1.いいえ |

| 17 | 昨年と比べて外出の回数が減っていますか | 0.はい | 1.いいえ |

| 18 | 周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われますか | 0.はい | 1.いいえ |

| 19 | 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか | 0.はい | 1.いいえ |

| 20 | 今日が何月何日かわからない時がありますか | 0.はい | 1.いいえ |

| 21 | (ここ2週間)毎日の生活に充実感がない | 0.はい | 1.いいえ |

| 22 | (ここ2週間)これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった | 0.はい | 1.いいえ |

| 23 | (ここ2週間)以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる | 0.はい | 1.いいえ |

| 24 | (ここ2週間)自分が役に立つ人間だと思えない | 0.はい | 1.いいえ |

| 25 | (ここ2週間)わけもなく疲れたような感じがする | 0.はい | 1.いいえ |

(注) BMI(=体重 (kg) ÷身長 (m) ÷身長 (m) )が18.5未満の場合に該当とする。

引用:厚生労働省「介護予防のための生活機能評価に関するマニュアル (改訂版)」

上記の基本チェックリストを行い、以下のいずれかに該当する者はフレイルになる恐れがあり、特定高齢者の候補者に選定されます。(特定高齢者とは、要支援・要介護状態になるおそれのある高齢者のこと)

- 1から20までの項目のうち10項目以上に該当する者

- 6から10までの5項目のうち3項目以上に該当する者

- 11及び12の2項目すべてに該当する者

- 13から15までの3項目のうち2項目以上に該当する者

引用:厚生労働省「介護予防のための生活機能評価に関するマニュアル (改訂版)」

ぜひフレイルのセルフチェックに使ってみてください。

フレイルの原因

フレイルは、以下の3つの要因があわさることにより起こります。

- 身体的要因

- 精神的要因

- 社会的要因

まずは自分がどのフレイルの要因かを自覚することで、その後の予防にもつながります。

身体的要因

身体的要因の具体的な症状は、加齢や病気により全身の筋力が低下し、歩くスピードが遅くなることが挙げられます。

また先述したように、筋肉の衰えによる身体機能の低下をサルコペニアといい、プレフレイル(フレイル予備軍)の状態を指します。

筋肉の衰えは転倒による骨折のリスクを高め、さらに活動量の低下を招くでしょう。身体的要因から、意欲が低下する精神的要因や、人との交流が減少する社会的要因にもつながります。

そのためも、筋力の衰えを防ぎフレイルを予防することが大切です。

精神的要因

筋肉の衰えることで、歩くスピードが遅くなったり転倒したりすることは、活動意欲の低下を招きます。

活動意欲が低下すると、外出の機会が減少するだけでなく、食事や洗濯など日常生活に対してもおっくうな気持ちが出てきます。

さまざまな活動量が低下すると、さらに体力が低下し、認知機能の低下やうつ状態になるリスクも高まり危険です。

加齢による物忘れからはじまり、計画通りに物事を進められない遂行機能障害もみられます。ぼーっとしたり落ち着きがなくなったり、うつ病の兆候がみられる場合もあります。

社会的要因

フレイルのリスクを高める社会的要因の代表例は、人や社会とのつながりが減少することです。

人との交流がないため、他人の目に触れられなくなります。さらに部屋に閉じこもることになり、孤立してしまいます。そうなると、心の健康にも悪影響を及ぼすでしょう。

また外出の機会が減少すると、身体的要因である筋力の低下を加速させます。

特に高齢者の場合、定年退職や配偶者との死別など、社会とのつながりが薄くなるライフイベントが訪れます。

心身の健康を保つためにも、社会や人とのつながりを維持し、人と関わる機会を確保することが大切です。

このように、フレイルの3つの要因は、互いに関連しており、一つの要因が悪化するとほかの要因も進行しやすくなります。そのため、早めの予防が重要です。

フレイルの予防方法

フレイルにならないための、効果的な予防方法は以下の6つです。

- 持病のコントロール

- 運動療法

- 栄養療法

- 口腔ケア

- 社会参加

- 感染症対策

それぞれの具体的な内容を解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

持病のコントロール

高齢者になると、高血圧や糖尿病、呼吸器疾患などさまざまな慢性疾患に悩まされます。

フレイルの予防において、これら持病のコントロールは必要不可欠です。

なぜなら持病の状態が悪いと、活動する気持ちになれず、後に紹介する運動療法や社会参加などの予防法にも影響するからです。

そのため持病がある方は、定期受診や医師の指導に従って適切に薬を服用するなど、持病をコントロールすることがフレイル予防の土台になるでしょう。

運動療法

運動療法は、フレイルの要因である筋力低下に対して有効的です。運動をすることで、活動意欲の低下を防ぎ「外に出たくない」といった社会的要因の解消にもつながります。

しかし、運動をする際はひとり一人の状況に合わせて無理のない範囲で行うことが大切です。

具体的には、以下のような負担の少ない運動から始めるとよいでしょう。

- ベッドの上で足を動かす

- 椅子から座ったり立ったりする

- 歩く距離を少しずつ増やす

体を動かすことに体を慣らしながら、徐々に運動の強度を上げていきましょう。ただし、急に立ち上がったり、長い距離を歩いたりすると、転倒の危険性があります。フレイルのリスクを高めてしまうため、運動の際は注意しましょう。

カーボン四点可動式スモールタイプ

「カーボン四点可動式スモールタイプ」は、支柱が前後に動くため、ベースが路面に設置しやすい四点式の杖です。

四点できちんと接地するため、坂道などでも使用できます。屋内でも屋外でも使用しやすい点が特徴です。

関連記事:歩行補助つえとは?具体的な種類や利用するメリットなどを紹介

栄養療法

栄養療法は、先ほどの運動療法とあわせて行う予防法です。

低栄養状態で運動をしてもエネルギーが不足し、かえって低栄養のリスクを高めることになります。

そのため、運動をする前には必ず食事をしてエネルギーを補給し、運動後には筋肉を形成し体を整えるもタンパク質やビタミン・ミネラルなどを摂取する必要があります。

フレイルの予防には筋力の維持が大切であり、タンパク質や炭水化物をはじめとした栄養素が欠かせません。

運動療法と栄養療法には、相乗効果があることを、あらためて理解しておきましょう。

関連記事:介護食の基本|種類や食材・料理の選び方、介護方法について解説

口腔ケア

「固いものが食べにくい」「口の渇きが気になる」「よくむせる」といった症状がある場合は、口の中の働きが低下している「オーラルフレイル」の可能性があります。

オーラルフレイルは、口腔機能の低下だけを指していますが、進行すると心身の低下にもつながるため、フレイルの前段階ともいえる状態です。

そのため、以下のような対策を行い、オーラルフレイルを予防しましょう。

- 食事前の口腔体操(顔面や舌を動かしたり発声したりする)

- 食後の正しい歯みがきの継続

- 定期的な歯科検診

- 入れ歯の適切なケア

口の中の健康は、体全体の健康に大きく関係しています。これを機に口腔内のケアを見直してみましょう。

関連記事:高齢者の口腔ケアとは?手順やトラブル対処法まであわせて解説

社会参加

高齢者の社会参加は、心身機能の低下であるフレイルの予防に効果的です。

具体的な社会参加の一例として、定年後も働き続けることが挙げられます。

内閣府が発表したデータによると、65歳以上の人のうち30.2%が、収入を伴う仕事をしていると回答しています。

また、仕事や社会活動に参加して良かったと思うことについて、65歳以上の人の48.8%が「生活に充実感ができた」という回答結果です。

このように社会とつながることは、生きる意欲を高め、充実感をもたらします。人との交流を通じて生活リズムを整えられ、生活習慣病の予防効果も期待できます。

一方で社会とのつながりを失うと生活リズムが乱れ、心身機能の低下の原因にもなります。高齢者が孤立しないように、周囲からのサポートが重要です。

出典:内閣府「令和4年版高齢社会白書」

ミシェル

「ミシェル」は、軽量でコンパクトなため、女性でも扱いやすい歩行器です。

車体幅は業界最小クラスの48cmで、折りたたみサイズもコンパクトに収納可能です。

ネジの先端が太く、抜け落ちない仕様になっており、体をしっかり支える安心感があります。

家にいる時間が長い方は、フレイルの予防として買い物や散歩などで外出することが効果的です。歩行器は、そういった外出の場面で重宝するでしょう。

関連記事:歩行器の選び方とは?種類や介護保険を利用したレンタルも紹介

感染症対策

高齢者は若年層に比べ免疫力が低く、さまざまな感染症にかかりやすい状態にあります。

感染症はの症状は個人差がありますが、重症化すると入院が必要になることも考えられます。

入院するとベッド上で過ごす時間が増え、活動量が少なくなり筋力が低下します。

筋力の低下は、フレイルの大きな要因の1つであるため、感染症への適切な対策は大切です。

具体的には、運動や食事による免疫力の向上だけでなく、早い段階でのワクチン接種が効果的な予防方法といえます。

まとめ

フレイルは加齢に伴い筋肉が衰え、さまざまな心身機能に障害をもたらすことで、誰にでも発症する危険性があります。

そのため、健康なうちから効果的な予防方法を理解し、実践することが大切です。

本記事で紹介した予防法を参考に、フレイルを予防し、要支援・要介護状態を防ぐ取り組みを始めましょう。

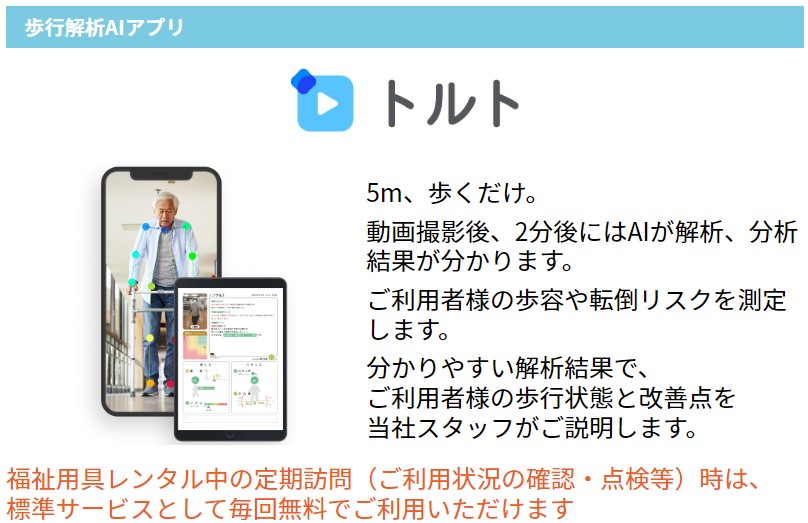

ヤマシタでは福祉用具利用の際にAIの歩行解析アプリで歩行診断ができ、介護予防に役立ちます。

お気軽にお問い合わせください。

営業所は安心の365日体制。

お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。

メールは365日24時間受付

受付時間 9:00~18:00

津島 武志

介護福祉士

介護業界16年目の現役介護職。介護リーダーや管理職の経験もあり、現在は地方法人のグループホームに勤務。現役の介護職以外に、さまざまなWEBメディアでライターとして活動しています。主な保有資格は、介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉士など。