更新日:

親を介護することになったら?負担を軽減するコツから利用したい制度まで

親が高齢になると、避けて通れないのが「介護」の問題です。

しかし、介護の経験がない方にとっては、「何から始めていいのかわからない」と不安を感じる方もいるでしょう。

たとえ親の介護を積極的にしようと思っても、介護の負担が大きくなると辛さを感じる場面も少なくありません。

負担により親の介護ができなくなったからといって、介護を放棄した場合、罪に問われるケースがあります。

そこでこの記事では、親の介護負担を軽減する方法や制度について紹介します。介護についての知識を深めることで、無理なく介護を続けられるような選択ができるでしょう。

親の介護義務

民法第877条第1項では、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定められています。直系血族は祖父母・父母・子・孫などを指し、嫁や姑は、対象ではありません。

具体的に、扶養には以下のようなものがあります。

- 身の回りの世話をすること

- 金銭的な援助をすること

基本的には、「金銭的な援助をすること」を満たしていれば良いとされています。つまり、扶養義務のある親族は親が生活できるような金銭的援助をすることが求められています。

しかし「金銭的な援助もしたくない」「したくてもできない」という方もいるでしょう。そこで、介護を放棄した場合に生じる問題について解説します。

介護の放棄は罪になりうる

親の介護義務を果たさない場合、保護責任者遺棄罪が成立し、3カ月以上5年以下の懲役に処される可能性があります。

また、介護放棄の結果、親がけがや死亡した場合は、以下の罪に処されます。

| 結果 | 罪名 | 懲役期間 |

|---|---|---|

| けがをした場合 | 保護責任者遺棄致傷罪 | 3カ月以上15年以下 |

| 死亡した場合 | 保護責任者遺棄致死罪 | 3年以上20年以下 |

これらは、介護義務を放棄した結果につながる罪です。

しかし、介護をする余裕のない方もいるでしょう。その場合、何もしないのではなく、必要な手続きを行うことで回避できる場合があります。

親の介護のポイント

親の介護は、直系血族に義務があるとわかっていても、負担が大きく突然始められるものではありません。

ここからは、介護を始めるために必要な手順や負担を減らす方法を紹介します。

まずは専門家に相談

扶養義務があるとはいえ、親の介護は精神的・肉体的・経済的な負担が大きく、ひとりで介護をするのは難しいといえます。「介護が必要になるかもしれない」と感じたら、まずは地域の専門機関に相談することが大切です。

代表的な相談機関は以下のとおりです。

- 地域包括支援センター

- 市区町村の窓口(介護福祉課など)

- 社会福祉協議会

- 通院している医療機関の相談窓口

- 民生委員

- 介護保険サービスの提供事業所

上記の窓口では、介護や福祉・医療に関する相談を受け付けています。介護保険の手続きや福祉サービスの紹介など、幅広いサポートが提供されています。

専門機関に相談することで、適切な支援を受けながら介護を進められるでしょう。「こんなことで相談してもいいのかな」と思わずに、まずは問い合わせてみてください。

関連記事:介護の相談窓口一覧|よくある悩みや対処法についても紹介!

「熱い心と冷めた頭」を持ちあわせる

介護を続けていくうえで大切なのは「冷静さ」と「熱い心(気持ち)」の両方を持つことです。この2つのバランスがとれてこそ、落ち着いた対応ができ、親との穏やかな関係を保てます。

介護は終わりのないマラソンのようなものです。強い気持ちだけで突き進んでしまうと、心身の限界を迎え、介護者自身の体調不良から最悪の場合、虐待につながるかもしれません。

介護を受けている親の気持ちや立場を考えながらも、無理のない選択と判断をすることが介護を継続させるコツです。

介護に一生懸命になりすぎない

親への思い強いあまり、介護に一生懸命になりすぎる方は注意が必要です。介護を頑張りすぎた結果、自分自身の生活を犠牲にするケースも少なくありません。

とくに、介護のために仕事を辞める「介護離職」は大きな社会問題にもなっています。

「良好な親子関係」や「親の状態が改善する」といった、理想と現実のギャップに悩み、ストレスを抱えるケースもみられます。

一生懸命な方ほど、介護に完璧さを求める傾向があり、思い通りにいかない現実に苦しみやすいといえるでしょう。

介護にはときには息抜きが必要です。介護者自身の生活にも目を向け、一人になる時間や趣味に没頭する時間も大切にしてください。

ほど良い距離感を保つ

介護を続けるうちに「自分が介護をするのが当たり前」だと思い込んで、適切な判断ができなくなる場合があります。

「自身が介護しない=介護放棄」といった、間違った解釈をして、必要以上に自分を追い込むケースも少なくありません。

親に自分でできることはやってもらい、介護者ができないことは誰かの手を借りるなど、状況に応じた適切な判断が必要です。

その際の判断基準として大切なのは「それが、親のためになるか」どうかという点を、第一に考えると良いでしょう。

親の介護費用

親の介護を考えるうえで、避けて通れないのが「費用」の問題です。介護を継続するには、どれほどの支出があるのか把握し、事前に備えておくことが大切です。

親の年金で生活や介護費用をまかなえるのか、どのような介護保険サービスがあるのかを知っておくと、適切な選択がしやすくなるでしょう。

生命保険文化センターの調査によると、介護にかかる費用は、月々平均8.3万円でした。在宅介護の場合は平均4.8万円、施設に入所した場合は平均12.2万円です。

介護費用は上記のほかにも、以下の負担があります。

- 家賃などの固定費

- 水道・ガスなどの光熱費

- オムツや尿取りパッド

- 食費など

これらを踏まえた上で無理のない介護計画を立てていくことが大切です。

出典: 生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査/2021(令和3)年度」

関連記事:介護費用の総額|安く抑える方法や各サービスの比較を解説

介護保険を利用すれば自己負担を抑えられる

介護にかかる費用を抑えるためには「介護保険サービス」を利用することも重要です。

例えば、介護保険を使用できるサービスの1つに、介護ベッドや車椅子などの介護用品のレンタルがあります。介護保険を使用すれば、介護保険のレンタル費用の自己負担が、1~3割に抑えられます。

介護保険サービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があります。

要介護認定を申請するには、各市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談すると良いでしょう。申請後は、認定調査や審査が行われ、要介護度が決定します。

要介護認定の流れ

要介護認定の手続きの流れは以下の通りです。

- 市区町村の窓口で「要介護認定」の申請をする

- 認定調査を受ける

- 一次判定

- 二次判定

- 認定結果が通知される

要介護認定を受ける際には、申請書のほか、介護保険被保険者証やかかりつけの病院の診察券などが必要です。

申請後に認定調査員が自宅に訪問し、本人や家族から聞き取りや心身の状態を確認します。

同時に主治医から「主治医意見書」が作成され、認定調査と主治医意見書をもとに一次判定(コンピューター判定)、一次判定の結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会で二次判定が行われます。

認定結果の通知は、申請後から原則30日以内です。認定結果、要支援の方は地域包括支援センターで、要介護の方は居宅介護支援事業者でケアプラン(介護サービス計画書)を作成してもらいましょう。

要介護度別|親の介護におけるおすすめの住み方

要介護度は、要支援1から要介護5の7段階に分けられます。それぞれの介護度にあわせたおすすめの住処は以下の通りです。

| 介護度 | おすすめの住み方 | 理由 |

|---|---|---|

| 要支援1~2 | ● 自宅 ●サービス付き高齢者向け住宅 など |

自分自身でできることも多く、見守りや介護サービスを利用すると、自宅でも生活できるため |

| 要介護1~2 | ● 介護老人保健施設 ●住宅型有料老人ホーム ● サービス付き高齢者向け住宅 ● 自宅 など |

一部の介助を必要とするが、行動力がある人も多く、行方不明や交通事故などのリスクにつながることも考えられるため |

| 要介護3~5 | ● 特別養護老人ホーム ● 介護付き有料老人ホームなど |

行動範囲が狭くなる方も多く、外に出るリスクは少ないが、常時介護を必要とする方が多いため |

上記表はあくまでも参考です。要介護度だけで、その方の身体状況や精神状態を正確に把握はできません。

自宅で親の介護をする場合、夜間は介護者が自宅にいることが望ましいでしょう。残業がある方や夜間の仕事に就いている方は、勤務時間や業務内容に調整が必要な場合もあります。

介護を受ける方の状態にあわせて、介護者は働き方を見直したり介護休業制度を利用したりして、仕事と介護が両立できる進め方を考える必要性が出てきます。

介護保険で利用できるサービス

親の要介護度にあわせて介護者が生活を制限すると、介護者に負担がかかりすぎてしまいます。

親の介護とうまく付き合っていくには、介護保険の利用を検討すると良いでしょう。

介護保険サービスには訪問介護サービス・通所サービス・福祉用具レンタルなどのサービスがあり、複数の介護サービスと組みあわせることで、介護負担が軽減できます。これらのサービスを総称して「居宅サービス」と呼びます。

関連記事:介護保険で受けられるサービスにはどんなものがある?

訪問サービス

訪問サービスは、介護事業者が自宅やサービス付き高齢者向け住宅などを訪問し、サービスを提供します。(※2025年4月時点)

| サービス | 内容 | 費用例 |

|---|---|---|

| 訪問介護(ホームヘルプ) | 訪問介護員が自宅を訪問し、買い物や調理、掃除などの生活援助から、入浴・排せつ・食事などの身体介護を提供するサービス | 【20分以上30分未満の身体介護】 244円/回 【20分以上45分未満の生活援助】179円/回 |

| 訪問入浴 | 介護士・看護師を含む3名で自宅を訪問し、入浴介助を行うサービス | 1,266円/回 |

| 訪問リハビリ | 理学療法士や作業療法士などが自宅を訪問してリハビリテーションを実施するサービス | 307円/回 |

| 居宅介護支援 | 介護支援専門員が定期的に自宅を訪問し、心身の状態を確認・評価してケアプランを作成 | 自己負担なし |

要支援認定の方は、予防給付として総合支援事業のサービスを利用できます。

通所サービス

次に通所サービスについて見ていきましょう。(※2025年4月時点)

| サービス | 内容 | 費用例 |

|---|---|---|

| 通所介護(デイサービス) | 送迎サービスを利用し、事業所に通い、日常生活の支援やレクリエーション活動を行うサービス | 5時間以上6時間未満777円/回 ※要介護3の場合 |

| 通所リハビリ(デイケア) | 送迎サービスを利用し、事業所に通い、日常生活の支援やリハビリテーションを行うサービス | 3時間以上4時間未満638円/回 ※要介護3の場合 |

| (看護)介護小規模多機能型居宅介護 | 「通い」を中心に「訪問」「泊まり」の3つのサービスを組みあわせて利用するサービス | 22,057円/月 ※要介護3の場合 |

そのほかのサービス

通所や訪問以外にも、さまざまなサービスがあります。(※2025年4月時点)

| サービス | 内容 | 費用例 |

|---|---|---|

| 福祉用具貸与 | 車いすやベッドなど、日常的に利用する福祉用具のレンタルを行うサービス | 【車いす】202円/月~ 【ベッド】604円/月~ |

| 特定福祉用具販売 | 身体が直接触れるなどの理由からレンタルに適さない福祉用具を購入できる 年間(4/1~翌年3/31)10万円までの範囲で介護保険を利用可能 |

● ポータブルトイレ ● 入浴用の椅子 ● 腰掛便座 費用は事業所によって異なる |

| 住宅改修 | ひとつの住宅に対して20万円までの改修を、介護保険を利用して実施できるサービス | 改修内容によって異なる |

| 介護タクシー | 車いすに乗ったままでも乗れる車両で目的地まで移動するタクシー 乗降介助や薬の受け取りなどのサービスを受けられる |

移動距離や事業所の料金体系によって異なる |

親の介護でトラブルになりやすいポイント

親の介護が始まると、身内や親族の間でトラブルが発生する場合があります。ここでは、とくに注意したいトラブルの原因について解説します。

身体的負担が偏る

トラブルになりやすい原因の1つ目は、身体的負担の偏りです。

日本では、長男が親の介護をするべきだという考え方が今も根強く残っています。そのため、介護ができる人が複数いても、特定の人に負担が集中する傾向があります。

介護者が限られていると、心身の疲労やストレスがたまり、より良い関係が築けない場合があります。

介護に関わる人が複数人いる場合は、あらかじめ話し合い、役割分担を決めておきましょう。

費用負担が偏る

トラブルになりやすい原因の2つ目は、介護に必要な費用負担の偏りです。

親の介護費用の割合が偏らないように、ほかの親族とも十分に話しあい、今後の対応を明確にしておくと安心です。

介護の定義でも伝えたように、親の扶養義務は金銭的なポートをしているかどうかで判断されます。

費用を負担している場合は、親に財産がある場合、のちの相続においても重要な立場になる可能性があります。

相続は家族間のトラブルにつながりやすい場面です。親族間で争わないためにも、親が元気なうちに、親の介護について話し合いの場をもつことが大切です。

親の介護が難しい場合の対処法

住んでいる地域や状況によっては、想像よりもお金がかかる場合があります。遠距離介護などの場合は、移動だけでも大きな負担となるでしょう。

介護施設の入居を検討する

遠方に住んでいる方ではすぐに駆けつけられないため、親に対する心配や不安はより強くなるでしょう。要介護度によっては、自宅での生活が難しくなる場合もあります。

そのようなときは、介護施設の利用を検討するのも良いでしょう。

選択肢の1つとして、介護施設への入居を検討してみましょう。

介護施設では24時間見守りがあり、夜間の不安も軽減されます。また、介護保険制度や福祉制度を活用すれば、介護にかかる費用を抑えられる場合もあるため、市区町村の窓口や地域包括支援センターなどで相談すると良いでしょう。

地域包括支援センターに相談する

地域包括支援センターは、地域の介護・医療・保健・福祉の相談窓口です。

各市区町村に設置されており、ケアマネジャー・社会福祉士・保健師などの専門職が在籍し、さまざまな内容の相談に対応しています。

地域包括支援センターでは、核家族化が進み、在宅介護の手段が少なくなるなか、高齢者が地域で介護を受けながら生活できるシステムを構築する役割があります。

親の介護に悩んだらヤマシタにご相談ください

在宅で親の介護をする場合は、さまざまな介護サービスを利用することになります。

そのなかでも福祉用具の活用が重要になることも多いでしょう。車いすやベッドはもちろん、スロープや手すりの設置など、多くの場面で福祉用具は活用できます。

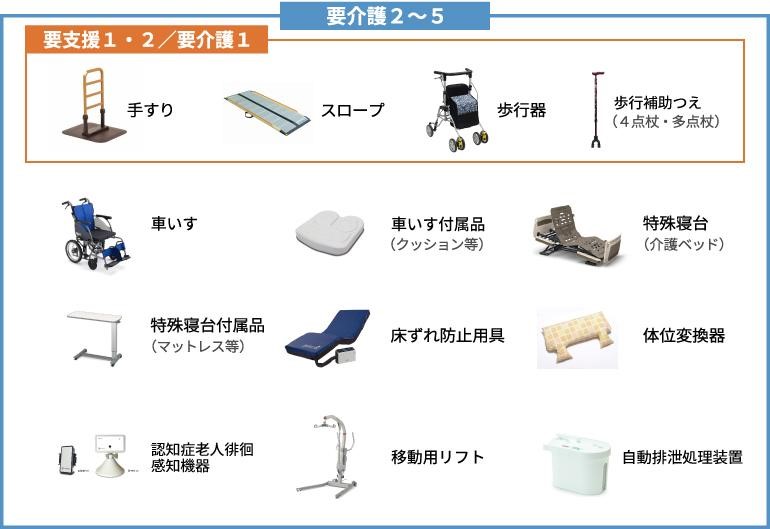

介護保険を利用してレンタルできる種目は、以下の合計13品目があります。

福祉用具の選定以外にも、在宅環境の整備のための住宅改修など、在宅生活にお困りのことがあれば、ぜひヤマシタへご相談ください。豊富な経験とノウハウをもった弊社のスタッフが丁寧に対応いたします。

営業所は安心の365日体制。

お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。

メールは365日24時間受付

受付時間 9:00~18:00

まとめ

親の介護は、子どもの義務です。放棄すると罪になる場合もあります。そのためにも親の介護が始まる前に、介護の役割分担や費用など、親族間で話し合うことが必要です。

親の介護は、負担が偏ると長続きしません。最悪の場合、虐待や介護者の体調不良を招く可能性も考えられます。

介護をしているとさまざまな判断を迫られることもあるでしょう。

困ったときは、地域包括支援センターや契約している事業所の専門職に相談してください。ヤマシタでも、相談は可能です。悩みが深くなる前に、ぜひ、お気軽にお声掛けください。