更新日:

介護保険とは|仕組み・サービス・利用の流れを解説

家族や本人の介護を考えたとき、まず知っておきたいのが介護保険についてです。

介護保険を利用することで、少ない負担額でさまざまな介護サービスを受けることができます。

ここでは介護保険の仕組みやサービスの内容、介護保険を利用する流れなどについて説明します。

介護保険とは

介護保険とは、市区町村が実施する認定で介護や支援が必要であると認定された原則65歳以上の方が、介護サービスを受けられる仕組みです。

以下で制度について詳しく説明します。

介護保険制度の仕組み

介護保険制度は2000年に創設され、2022年4月現在では約690万人の方が利用しています。

制度の運営主体(保険者)は全国の市区町村で、介護認定、保険給付、第1号被保険者の保険料の賦課・徴収などの保険事業の実施や、市町村が地域の実情に合わせて特別養護老人ホームや福祉施設等の設備の充実を図るための「介護サービスの基盤整備」などを行っています。

国民健康保険や社会保険といった医療保険を使うことで病院の診察代や処方箋代が1~3割負担で済むのと同じように、介護保険を使うことで利用者の所得により自己負担額1~3割でサービスを受けることができます。

介護保険の保険料と開始日

介護保険は、利用者の負担分を除いた費用について、半分を公費、もう半分を40歳以上の人が支払う介護保険料でまかなっています。そして公費の半分は国が、残りの半分を都道府県と市町村が1/4ずつ負担することになります。

第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の介護保険料は、国民健康保険なのかそれ以外の医療保険なのか、また都道府県によっても異なってきます。原則として納付方法は医療保険料と同時に支払うこととなっています。

第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険の保険料は、年金の金額によって直接市区町村に納付する方法(18万円/年未満)と年金から天引きで市区町村が徴収する方法(18万円/年以上)の2つがあります。

介護保険料は「満40歳に達したとき」より徴収が始まります。

「満40歳に達したとき」とは40歳の誕生日の前日で、その日が属する月から介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料が徴収されます。

介護保険料については、市町村が「介護保険事業計画」を、都道府県が「介護保険事業支援計画」を作成し3年ごとに策定する「介護保険事業計画」をもとに算出され、自治体により介護保険料は異なります。

第8期(2021年~2023年度)の第1号被保険者の介護保険料の全国平均は、6,014円となっています。

※出典:厚生労働省「第8期計画期間における介護保険の第1号保険料について」

介護保険を受ける条件

ここからは介護保険を受ける場合の条件について説明します。

第1号被保険者と第2号被保険者

基本的に、介護保険サービスの対象となるのは第1号被保険者(65歳以上の方)です。介護が必要となった理由を問わずに、要介護認定または要支援認定を受けた場合に介護サービスを受けることができます。

第2号被保険者(40歳から64歳までの方)は、厚生労働省が定める16種類の病気(特定疾病)になり介護や支援が必要になった場合、かつ要介護認定を受けた後に、サービスを利用することができます。

特定疾病について詳しくは以下のとおりです。

①65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。

②3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。

※引用:厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」

特定疾病の範囲

| 1 | がん (医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。) |

|---|---|

| 2 | 関節リウマチ |

| 3 | 筋萎縮性側索硬化症 |

| 4 | 後縦靱帯骨化症 |

| 5 | 骨折を伴う骨粗鬆症 |

| 6 | 初老期における認知症 |

| 7 | 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 【パーキンソン病関連疾患】 |

| 8 | 脊髄小脳変性症 |

| 9 | 脊柱管狭窄症 |

| 10 | 早老症 |

| 11 | 多系統萎縮症 |

| 12 | 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 |

| 13 | 脳血管疾患 |

| 14 | 閉塞性動脈硬化症 |

| 15 | 慢性閉塞性肺疾患 |

| 16 | 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |

要介護・要支援とは

要介護や要支援とは、介護保険制度を利用するための基準となるものです。

後半で詳しく述べますが、要介護度の基準によって自宅や施設で受けられるサービスは異なります。

■ 要支援とは

身体的な障害や認知症などの精神的な障害があり、状態の軽減や悪化の防止のために介護予防サービスなどを利用するのが望ましいと認定された状態です。

| 要支援1 | 食事や排泄等はほぼ一人でできるが、掃除や入浴などに一部見守りや支援が必要な状態です。 |

|---|---|

| 要支援2 | 立ち上がりや歩行などに不安定さがみられるが、状態の維持や改善が見込まれる状態です。 |

■ 要介護とは

身体または認知症などの精神の障害があるため、日常生活において介護が必要だと認定された状態です。

| 要介護1 | 食事や排泄は一人でできるが、立ち上がりや歩行に不安定さがみられる状態です。理解力の低下がみられることがあります。 |

|---|---|

| 要介護2 | 食事や排泄に何かしらの介助が必要。物忘れや直前の出来事の忘れがみられる状態です。 |

| 要介護3 | 食事や排泄に一部介助が必要で、入浴や衣服の着脱に全面的な介助が必要です。また、理解力の低下が見られます。 |

| 要介護4 | 食事に時々介助が必要で、排泄や入浴や衣類の着脱には全面的な介助が必要です。生活全般において、理解力の低下が目立ちます。 |

| 要介護5 | 生活全般に介護を必要とする状態です。意思の疎通はできない場合が多いです。 |

介護保険で受けられるサービス

訪問、通所、入所や福祉用具のレンタル、また介護サービスの利用にかかる相談やケアプランの作成など様々です。

要支援・要介護の区分によって受けられるサービスは以下の4種類に大別されます。

1.地域密着型サービス

地域密着型サービスには全部で10種類のサービスがあり、要介護度により利用できるサービスは異なります。

地域密着型サービス

| (1)小規模多機能型居宅介護 | 通い・宿泊・訪問と、3つの機能を1つの事業所が提供しているのが特徴です。 |

|---|---|

| (2)看護小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護に訪問介護が加わった、介護と看護が一体のサービスです。訪問介護・訪問看護・デイサービス・ショートステイの4つの機能を持ち合わせています。 |

| (3)認知症対応型通所介護 | 認知症に関する専門的なケアが受けられるデイサービスです。 |

| (4)定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 定期または随時必要なタイミングで、介護と看護を自宅で受けられるサービスです。 |

| (5)夜間対応型訪問介護 | 夜間の定期巡回による訪問介護、また利用者の望むタイミングで訪問介護を受けられるサービスです。 |

| (6)地域密着型通所介護 | 利用定員18名以下の小規模なデイサービスです。 |

| (7)療養通所介護 | 医療・介護の双方のサービスが受けられるデイサービスです。 |

| (8)認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 認知症の症状を持つ高齢者が9人以下で共同生活を送る施設です。生活の中で家事を行うことにより認知症の進行を防ぐことに力を入れているサービスです。 |

| (9)地域密着型特定施設入居者生活介護 | 指定を受けた定員30人未満の小規模な有料老人ホームや軽費老人ホームで、入浴、排泄食事などの介護を提供している施設です。 |

| (10)地域密着型介護老人福祉施設 | 定員29人未満の小規模な特別養護老人ホームで、入浴、排泄食事などの介護が受けられます。 |

2.施設サービス

公的なサービスとして、「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」「介護医療院」の4つがあります。

介護生活全般の支援・リハビリ・医療的なケアの提供など、施設によってサービスの内容が違います。24時間体制でサービスが受けられるのが特徴です。

原則「要介護3以上」の方が入居対象です。

3.居宅サービス

要支援・要介護と認定を受けた方が、自宅で生活をしながら受けられるサービスです。

具体的には以下のようなサービスがあります。

■ 訪問系

- ヘルパーによる生活援助(掃除、洗濯、買い物、調理など)や身体援助(入浴、排泄ケアなどの身体ケア)

- 訪問看護(医師の指示のもと、看護師による健康チェックや内服管理など)

- 訪問リハビリテーション

■ 通所系

- デイサービス(入浴、食事、レクリエーションなど)

- ショートステイ

4.介護予防サービス

サービスは、「要支援1」「要支援2」の方が対象の「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」と、地域の65歳以上のすべての高齢者が参加できる「一般介護予防事業」の2つに分けられます。

「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」は、地域の実情に応じて、高齢者が健康に日常生活を送り要介護状態への進行を予防する、または改善する目的で運営されています。

以下は「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」で受けられるサービスになります。

- 訪問(介護、看護、入浴、リハビリ、専門職による指導)

- 通所(リハビリ)

- 福祉用具(レンタル、福祉用具購入、住宅改修)

- 地域密着型サービス(訪問や通所、お泊りを組み合わせたサービス)

介護保険の支給額

介護保険は、要介護度によって支給限度額が異なります。

次の項目で詳しくご説明していきます。

介護保険の自己負担額と支給限度額

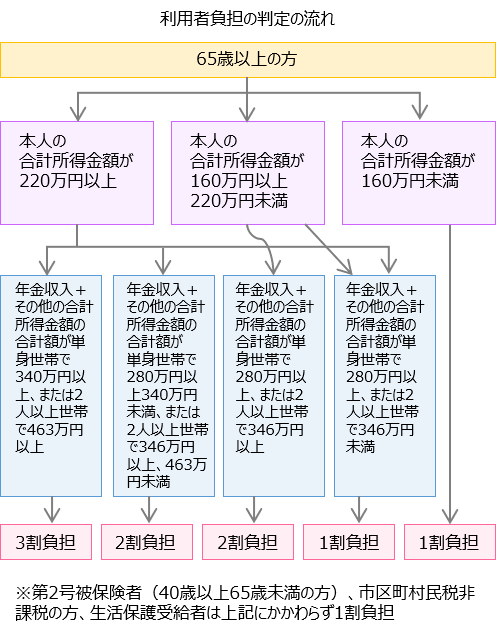

自己負担割合については、本人や65歳以上のご家族の年金収入やほかの収入がある場合、その合計所得金額と65歳以上の方の世帯人数によって、自己負担割合が1割~3割に決められます。

しかし、40歳から64歳までの第2号被保険者の方が介護保険サービスを利用する場合は、自己負担割合は一律で1割となります。

※画像引用:厚生労働省「利用者負担割合の見直しに係る周知用リーフレット」

介護保険は、直接サービスを提供してもらう「現物支給」という形式となっています。

要介護区分それぞれの支給限度額内でサービスが利用できます。

要支援1~要介護5までの支給限度額を一覧にまとめました。

| 区分 | 支給限度額基準(1カ月あたり) |

|---|---|

| 要支援1 | 50,320円 |

| 要支援2 | 105,310円 |

| 要介護1 | 167,650円 |

| 要介護2 | 197,050円 |

| 要介護3 | 270,480円 |

| 要介護4 | 309,380円 |

| 要介護5 | 362,170円 |

※出典:厚生労働省「2019年度介護報酬改定について」

特定施設入居者介護の場合

「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者を対象として行われる、日常生活の世話、機能訓練、療養上のケアが受けられる介護保険サービスの一部になります。

介護居室は原則として個室となり、入居者のプライバシーに配慮された作りになっています。

特定施設の対象となる施設は以下です。

- 有料老人ホーム

- 軽費老人ホーム(ケアハウス)

- 養護老人ホーム

特定施設入居者生活介護の場合は、要介護認定によって定められた区分ごとの支給限度額を満額利用する扱いとなり、その中で自己負担額を支払います。

利用料金については、下表をご覧ください。

| 区分 | 1日あたりの利用者負担 | 1ヶ月(30日)あたりの利用者負担額 |

|---|---|---|

| 要支援1 | 180円 | 5,400円 |

| 要支援2 | 309円 | 9,270円 |

| 要介護1 | 534円 | 16,020円 |

| 要介護2 | 599円 | 17,970円 |

| 要介護3 | 668円 | 20,040円 |

| 要介護4 | 732円 | 21,960円 |

| 要介護5 | 800円 | 24,000円 |

出典:厚生労働省「介護事業者・生活関連情報検索 介護サービス情報公表システム」-「特定施設入居者生活介護」

介護保険を利用する流れ

介護保険サービスを利用するには、要介護(要支援)認定を受ける必要があります。

まずは介護を受ける方がお住まいの市区町村の介護保険担当窓口で申請を行いましょう。

地域包括支援センターでも、介護保険の申請手続きを代行してくれます。

要介護認定を受ける

要介護(要支援)認定の申請は、市区町村の窓口もしくは郵送で申請をします。

基本的には本人または家族が申請を行いますが、地域包括支援センターでも手続きを代行してくれます。

申請には申請書のほか、「介護保険の被保険者証」が必要です。

その後、役所から任命された認定調査員が自宅に来て、介護を受ける方の日常生活の状況を聞き取ったり身体機能をチェックしたりします。

主治医による意見書の作成は、市区町村が主治医に依頼を行います。

主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。

なお、申請者の意見書作成料の自己負担はありません。

申請された内容をもとにコンピューターによる「一次判定」、一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による「二次判定」が行われ、要介護度の認定がなされます。

認定結果が出るまでには、1か月程度を要すると考えておきましょう。

ケアプランの作成

ケアプランとは、「介護保険サービスを使うための計画書」のことです。

介護を受ける本人の状態が安定して過ごせるように、必要なサービスをどのタイミングでどれくらい利用するか、本人や家族の希望を聞きながら支援内容を計画に盛り込んでいきます。

本人や家族が作ることも可能ですが、作成に慣れたプロの方が計画を立てることが一般的です。

ケアプラン作成の担当者は、要介護認定の区分により異なります。

要支援の場合、お住まいの地区町村にある地域包括支援センターのケアマネジャーがケアプランを作成します。

要介護の場合、居宅介護支援事業者、または介護施設のケアマネジャーがケアプランの作成を担当します。

介護保険で利用できる福祉用具とは

介護に必要な杖や歩行器や車いすや介護ベッドなどは、介護保険を使用してレンタルまたは購入することができます。

使用用途などによって「特定福祉用具」「福祉用具貸与(レンタル)」に分けられます。

特定福祉用具

福祉用具のなかでも、排泄や入浴で直接肌にふれるものなどレンタルに適さないようなものは、「特定福祉用具」とされます。

介護保険を利用して以下の福祉用具を購入することができます。

具体的には以下の商品です。

- 腰掛便座

- 自動排泄処理装置(交換可能な部品部分)

- 排泄予測支援機器

- 入浴補助用具(入浴用椅子、浴室用手すりなど)

- 簡易浴槽

- 移動用リフトのつり具部分

毎月の利用上限額とは別に年間10万円を上限として、福祉用具の購入費全体の1割で購入できます。

購入時に全額を支払い、後日、市区町村に申請を行うことで払い戻しを受けることができます。

ヤマシタでご相談を承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

営業所は安心の365日体制。

お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。

メールは365日24時間受付

受付時間 9:00~18:00

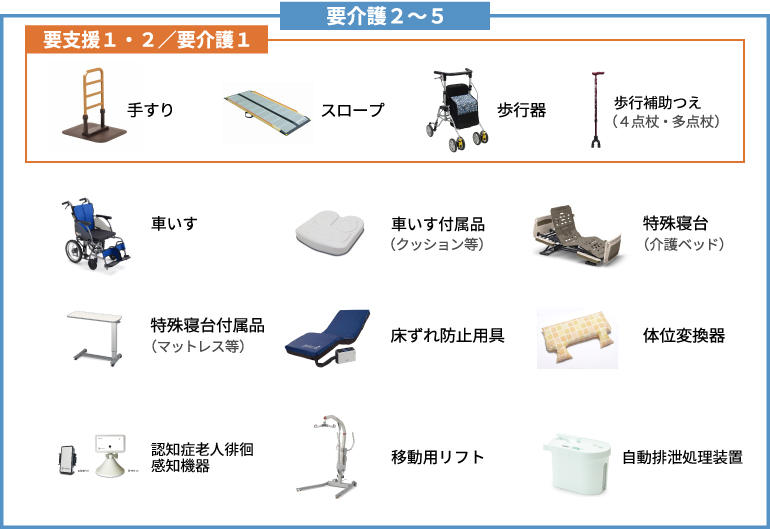

福祉用具貸与

福祉用具貸与とは、指定を受けた事業者が利用者の心身の状況、生活環境、利用者の要望などをふまえ、適切な福祉用具を選定しレンタルを行う介護保険サービスです。

レンタルできる福祉用具は、13品目あります。

- 車いす

- 車いす付属品

- 特殊寝台

- 特殊寝台付属品

- 床ずれ防止用具

- 体位変換器

- 手すり

- スロープ

- 歩行器

- 歩行補助つえ

- 認知症老人徘徊感知機器

- 移動用リフト(つり具の部分を除く)

- 自動排泄処理装置(交換可能部品以外)

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

営業所は安心の365日体制。

お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。

メールは365日24時間受付

受付時間 9:00~18:00

まとめ

介護保険サービスは、介護が必要となったときに1~3割の自己負担で介護が受けられる仕組みです。

要介護認定を受けてから、ケアプランを作成し各種サービスを受けるまでの流れをご紹介しました。

介護される方にあった福祉用具や介護サービスを活用し、ご本人や家族の負担が減らせるよう、ぜひご参考になさってください。