更新日:

物忘れの原因はただの加齢?認知症との違いやセルフチェック法を紹介

「物忘れ」と聞くと認知症の始まりとイメージをする方は少なくないのではないでしょうか。実は、認知症以外にも物忘れが起こる原因はあります。

この記事では物忘れの原因や認知症との違いなどについて解説します。

物忘れの原因

一般的に年を重ねるごとに記憶力が低下し、物忘れが増えます。株式会社ネオマーケティングが行った「記憶力に関する調査」によると、20代でも物忘れの経験は多く、約70%が物忘れを経験していると回答しました。一方、70代では約85%が物忘れの経験があると答えており、年齢とともに増加する傾向がみられます。

物忘れの内容については、20代の半数が「今、何をしようとしたか」を挙げています。これに対し、70代では70%以上が「芸能人・有名人の名前」と回答しており、世代ごとに物忘れの内容に違いがあることがわかります。

物忘れのおもな原因は次のようなものが挙げられます。

- 加齢にともなう脳の老化

- ストレス

- 睡眠不足

- 認知症

それぞれの原因について解説します。

加齢にともなう脳の老化

老化は体だけではなく、脳にもみられます。

歳を重ねると、脳神経細胞の機能や脳血流の低下するため、記憶力の低下につながるとされています。

ストレス

ストレスは自律神経やホルモンバランスを乱し、体にさまざまな影響を与えます。

ストレスを感じると体内でコルチゾールとよばれるホルモンが分泌され、記憶をつかさどる脳の領域の「海馬」に影響を与え、記憶力を低下させます。

睡眠不足

記憶は睡眠中に定着すると考えられています。

睡眠中には「アミノロイドβ」といった老廃物を排出しています。これは、アルツハイマー型認知症の原因の一つと言われている物質です。

そのため睡眠不足は物忘れだけではなく、アルツハイマー型認知症の発症の危険度も増加させると考えられます。

認知症

認知症は、さまざまな病気によって認知機能が低下し、日常生活に影響を与える病気です。

認知症の物忘れには、単に「思い出せない」のではなく「出来事そのものを忘れている」という特徴があります。

そのため、前日に言われた内容自体を忘れてしまうこともあり、日常生活に支障をきたしやすいといえます。

認知症の初期症状は、以下の記事で詳しく解説しています。

老化による物忘れと認知症の違い

物忘れと特に関連性が高い病気が認知症です。

「老化による物忘れ」と「認知症による物忘れ」のおもな違いについて、以下の表にまとめました。

| 老化 | 認知症 | |

|---|---|---|

| 物忘れの自覚 | ある | ない |

| 出来事を覚えているか | 覚えているが思い出せない | 覚えていない |

| 日常生活への影響 | ない | ある |

| 判断力 | 保たれている | 低下する |

認知症による物忘れでは出来事自体の記憶が抜け落ちるため、何度も同じことを繰り返し尋ねることがあります。また、物が見当たらない際には「誰かが持っていったのではないか」といった、被害妄想につながることも少なくありません。

認知症の初期症状についての内容は以下の記事を参考にしてください

物忘れと病気の関係

物忘れはだれにでも起こる現象ですが、病気の初期症状の可能性があります。

以下では、物忘れと病気の関係について解説します。

睡眠障害

記憶は睡眠中に定着すると考えられています。

睡眠障害によって睡眠不足が続くと、記憶をつかさどる「海馬」という脳の領域の働きが低下して、物忘れが起こりやすくなります。

軽度認知機能障害(MCI)

軽度認知症機能障害(MCI)は、物忘れがおもな症状であり、認知症と正常の中間に位置する状態です。

認知症と診断されませんが、認知症に移行しやすいことが知られており、認知症の前段階と考えられています。

MCIについては以下の記事を参考にしてください。

関連記事:MCIは早期発見が重要!セルフチェックや症状改善のためにできることを解説

認知機能の低下と認知症の関連性

認知機能は、理解力や判断力など知的機能の総称です。加齢だけでなく、さまざまな病気の進行によって、認知機能はゆるやかに進行していきます。

ただし、病気の種類によっては急激に進行する場合もあります。

認知症は、認知機能の低下によって理解力や判断力も低下し、日常生活に影響を与える状態です。

認知機能を維持・低下させないためにも、認知症の予防をしましょう。

認知症の予防については以下の記事を参考にしてください。

関連記事:認知症予防はいつからするべき?生活習慣やトレーニング方法を解説

慢性硬膜下血腫

慢性硬膜下血腫は、頭部を強くぶつけたあと、1~2カ月かけて頭蓋骨の下にある硬膜と脳のあいだに血液が溜まり、血腫ができる病気です。

血腫が大きくなると脳が圧迫され、物忘れや手足の麻痺などの症状が見られるようになります。

肝性脳症

肝臓は体内で作られる毒素を分解する役割を持つ臓器です。肝臓の働きが低下すると肝臓で分解されるはずの毒素が体内に残り、肝性脳症が発症します。

毒素が脳にダメージを与えるため、物忘れを引き起こすことがあります。

認知症の種類について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

関連記事:認知症の種類には何がある?4つの代表的なものから治療可能なタイプまで解説

物忘れの改善が期待できる対処法

物忘れの改善が期待できる対処を4つ紹介します。

- 十分な睡眠をとる

- 運動をする

- リラックスする

- 食生活の改善

十分な睡眠をとる

睡眠は、記憶を定着させたり、脳の老廃物も排出させたりする働きがあります。

十分な睡眠をとることで脳の働きを活性化させ、物忘れの改善が期待できます。

運動をする

運動をすると血液の循環が良くなり、脳への血液量も増加します。

血液量が増加することで脳が活性化し、物忘れの改善が期待できます。

特にウォーキングやランニングなどの有酸素運動が効果的です。

リラックスする

ストレスは脳の働きを低下させる要因の1つです。

そのため、一日の中でリラックスできる時間を作るようにしましょう。

食生活の改善

脳の働きは、栄養素によって影響を受けます。

魚に多く含まれるDHAは、脳の働きを改善させ記憶能力を高めるとされており、物忘れを改善させる効果が期待されています。

意識的に魚を食べるようにすると良いでしょう。

認知症予防に関する食事のポイントは、下記の記事でも詳しく解説しています。

関連記事:認知症予防に大切な食事のポイントとは?食事によくある問題や注意点も解説!

物忘れで困らないための対策

物忘れは誰にでも起こりうる現象であり、20代でも「何をしようとしたのか忘れてしまう」といった経験があるほど、一般的なものです。しかし、物忘れが起きた場合でも、対策をすることで防ぎやすくなります。

例えば、メモを書いておくことや、忘れそうなことは事前に家族に伝えておくことなどです。

そのほかにも、物の置き場所を決めておくこともおすすめです。置き場所が決まっていれば「どこに置いたのかわからない」という状況を防ぐことができます。

物忘れが多く認知症かも?と思ったら

近ごろ物忘れがひどくなり「認知症ではないか」と不安に思われる方もいるかもしれません。

認知症かもしれないと感じたときは「認知症セルフチェック」を活用すると良いでしょう。

認知症セルフチェックをしよう

東京福祉保健局が提供している「自分でできる認知症の気づきチェックリスト」は、インターネット上で簡単にチェックできます。

このチェックリストでは、10個の質問に答えるだけで結果がわかります。

セルフチェックの結果が、20点以上の場合は、早めに近隣の医療機関に相談するようにすすめられています。

引用:東京都福祉保健局「自分でできる認知症の気づきチェックリスト」

疑わしいときは受診する

認知症は早めに対応することが大切です。

認知症が疑われる場合には、「神経内科」や「精神科」を早期に受診することが重要です。

また、認知症と診断されて介護が必要となった場合は、地域包括支援センターに相談してみましょう。地域包括支援センターでは、介護に関するさまざまな相談や対応をしてもらえます。

またヤマシタでは、介護に必要な福祉用具のレンタル・購入も可能です。お気軽にご相談ください。

営業所は安心の365日体制。

お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。

メールは365日24時間受付

受付時間 9:00~18:00

物忘れが多い方を介護する際のポイント

物忘れが多く、同じ話を繰り返す方を介護する際には、次のようなポイントを意識してみましょう。

本人の自尊心を傷つけないように対応する

物忘れによって何度も同じ話をしてしまう方に対して「その話は何度も聞きました」と伝えると、本人の不安を煽るだけでなく、自尊心を傷つけてしまう可能性があります。

そのため、介護する際は「初めて聞いた」という態度で接することが望ましいでしょう。

ただし、何度も同じ話を聞くことで介護する方がストレスを感じる場合は、負担を軽減できる工夫も必要です。

例えば、話を聞いている振りをして接してみる、または「後で話を聞きますね」と伝えて席を外すなど、無理のない範囲で対応するようにしましょう。

介護用品を利用する

認知症の方には介護用品の利用も効果的です。以下では具体的な介護用品を紹介します。

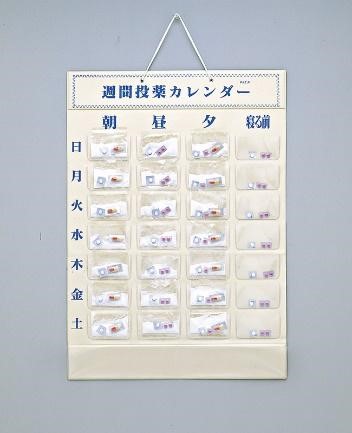

週間投薬カレンダー

認知機能が低下すると、服薬管理が難しくなり、薬の飲み忘れや飲み間違いが起こりやすくなります。このような服薬ミスを防ぐために、週間カレンダーが役立ちます。

週間投薬カレンダーは壁掛けタイプで自宅のどこでも使用できます。

朝・昼・夕・眠前と薬を飲むタイミングごとに分けて収納できるため、服薬管理がしやすくなり、飲み忘れや飲み間違いを減らせます。

お散歩コール

介助をしている家族が仕事や私用で外出している間、要介護者が自宅で1人きりになることがあります。。

介護者がいない間に1人で外出してしまい、道に迷って自宅に戻れなくなるケースも少なくありません。

このような場合に役立つのが「お散歩コール」です。お散歩コールは、外出するとアラームが鳴り、家族に知らせるものです。

さらに、オプションでGPS機能を追加すれば、外出先の位置情報がわかるため、要介護者がどこにいるのか把握できます。そのため、要介護者の迷子の心配も減らせるでしょう。

以下の記事では、他にも認知症に適した介護用品を紹介しています。

まとめ

物忘れが多くなると、何度も同じ話をすることもあり、介護者は適切な対応が求められます。物忘れがあるからといって、必ずしも認知症というわけではありません。

しかし、物忘れが徐々に進行すると、認知症につながる可能性もあります。

認知症は早期に治療を始めることで、進行を遅らせることも可能です。

そのため、認知症が疑われる場合には、できるだけ早く医療機関を受診することをおすすめします。