ノーリフティングポリシー

移乗機器を使って、寝たきりをつくらず利用者や介助者の負担を和らげるヤマシタのサービスポリシー。

離床の先にある、人それぞれの生活、小さな幸せを守り続けたい。

- 移乗動作とは乗り移ること

-

介護用語としての移乗の意味は、ベッドから車いすなどへ乗り移りさせる「移乗動作」のことを言います。

- ベッドと車いすの間

- ベッドとポータブルトイレの間

- 車いすと床の間 ・・・など

一般的に、日常生活の中では移乗動作の数が多いほど生活の質(QOL)は高くなると言われており、きわめて重要な動作といえます。

- 移乗はなぜ必要なのか?

-

病気になれば、安静にして寝ていることがごく自然な行動ですが、それが長く継続されると廃用症候群を引き起こしてしまいます。廃用症候群とは、生活不活発病とも呼ばれており、長期のベッド上での生活により心身の機能低下、筋肉や関節の萎縮などが現れる状態をさします。

これらを予防するには、出来る限りベッドから離れた生活の時間を確保することが大切です。また、「起きること」は本人の主体性が促され、『QOL向上』と共に、身体機能や精神状態にも良い影響が期待されます。 - 人の手による移乗動作の影響

-

自分自身で乗り移ることが出来ない要介護者は、移乗動作に介助を要します。

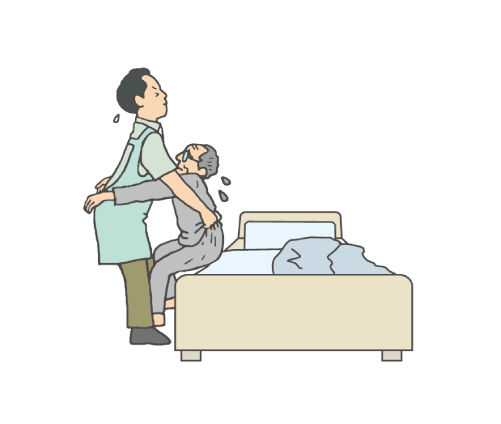

人の手による介助は一見して安全で親身な介助と見られがちですが、実際には多くのリスクを伴います。- ■介助者への影響

-

-腰痛のリスク

1人での移乗介助は、介護技術がよほど高くない限りは多くのケースで腰痛を引き起こします。介助者が腰痛になってしまっては、移乗介助の頻度は減少し、在宅生活の継続も難しくなります。

-腱鞘炎のリスク

人の体は掴むところが無く、人の手で持ち上げるには物理的には向いていません。脇の下や腰に手をかけて立ち上がらせる介助になりますが、掴むところが無いため、手首などの関節に大きな負担を伴います。長く継続されると腱鞘炎などを引き起こしてしまいます。

- ■ご本人への影響

-

-移乗に対する恐怖感

移乗介助が必要な方は、下肢が不自由な状態であるため、ご自身で立つことが困難な方です。そのため、介助者による移乗介助の際には、立ち上がることが怖く、落ちないかという恐怖を感じてしまいます。

恐怖感による身体の筋緊張も引き起こします。-痛みや怪我のリスク

立位移乗の場合、介助者は脇の下や腰を持っての動作となります。介助者も落としてはいけないという重いから力強く本人の体を支えますので、ケースによってはご本人に痛みを伴うこともあります。

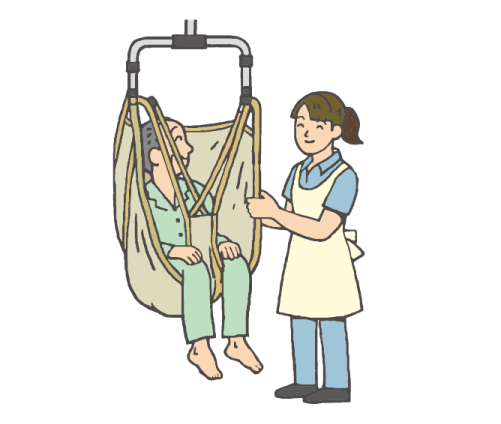

- 安全な移乗介助=ノーリフトとは

-

人の手による持ち上げ介助は、介助者・本人の双方にとってリスクを伴います。ご自宅での生活を継続するためには、無理のない、負担が少ない介助が必要となります。

ノーリフトポリシーとは、「持ち上げない介助」を推奨し、座位姿勢での移乗介助や、機器などを使った介助動作を推奨する概念です。欧米では一般的な概念ですが、日本ではまだまだ浸透していません。

日本では「人の手による介助が暖かい介護」「機器で吊り上げるのは冷たい介護」という考え方が、根強く残っています。

また、「人の手で行なった方が早い」「機器は時間が掛かる」「在宅は狭くて、大きな機器は邪魔」という考え方も一般的となっています。反面、介護職や看護師など、プロの専門職の70%以上が腰痛を抱えているという社会問題も引き起こしています。

そんな豊かさもヤマシタにお手伝いさせてください。

ご本人、ご家族の双方に優しい介護をサポート

介護者の多くは腰痛を抱えているのが現状です。

ヤマシタはご本人、ご家族の双方にとって負担やお怪我の無い介護を第一に考えています。

より楽に、より笑顔で在宅生活を継続できるよう、そして、ご家族との時間を大切にして頂けるよう、お客様の視点に立ったご提案をさせて頂きます。

そのための社内研修に注力すると共に、豊富なラインナップを取り揃えておりますので、お気軽にご相談下さい。