更新日:

認知症と痴呆症の違いは?症状や治療法を分かりやすく解説

認知症に似た名称に「痴呆症」がありますが、認知症と痴呆症の違いとは何でしょうか。今回は認知症と痴呆症の違いについて説明し、症状や治療方法についても説明します。

認知症と痴呆症の違い

かつて「痴呆症」と呼ばれていた状態を、現在では「認知症」と呼びます。この呼び方の変更は2004年に行われました。

「痴呆症」という言葉は、大正時代頃から使われてきましたが、侮辱的な響きがあり、病気の実態を正確に表していないという指摘がありました。

また、この言葉によって、早期発見や早期診断といった取り組みが妨げられる可能性も懸念されました。

こうした背景から、「痴呆症」という用語は「認知症」へと変更されたのです。

出典:厚生労働省「「痴呆」に替わる用語に関する検討会報告書」

認知症とは

認知症とは、正常な認知機能が後天的な理由で著しく低下し、日常生活に影響がある状態のことです。

認知機能の低下だけでなく、日常生活に影響を与えているということが診断の重要なポイントです。

厚生労働省によると2025年には650~700万人(高齢者の約5人に1人)が認知症になると予測されています。

加齢による物忘れとの違いは?

加齢による物忘れは、出来事の一部を忘れてしまうことが多い状態です。一方、認知症は出来事自体をすべて忘れてしまう傾向があります。

ほかにも、日常生活への影響があると認知症と判断されることが多く、影響がないと加齢による物忘れとなります。

「老化による物忘れ」と「認知症による物忘れ」の主な違いは以下表のとおりです。

| 物忘れ | 認知症 | |

|---|---|---|

| 物忘れの自覚 | ある | ない |

| 出来事を覚えているか | 覚えているが思い出せない | 覚えていない |

| 日常生活への影響 | ない | ある |

| 判断力 | 保たれている | 低下する |

「物忘れ」について詳しくは以下の記事も参考にしてください。

関連記事:物忘れの原因はただの加齢?認知症との違いやセルフチェック法をご紹介

認知症の種類と症状

認知症の原因となる病気には、大きく分けて4つの種類があります。

以下では、それぞれの種類と症状について説明します。

アルツハイマー型認知症

アルツハイマー型は認知症の中で、最も多いと言われています。

脳の海馬と呼ばれる記憶をつかさどる部分を中心に、「アミロイドβ」「リン酸化タウ」と呼ばれるタンパク質が溜まり、神経細胞が壊死することで発症をします。

症状は、物忘れに代表される記憶障害から始まり、だんだんと進行して徐々に身の回りのことができなくなります。

未治療だと10年ほどの期間で寝たきりとなると言われています。

アルツハイマー型認知症は、研究者によって肥満や糖尿病などの生活習慣病と関連が研究されています。

レビー小体型認知症

レビー小体型は変性(脳の神経細胞が原因不明に減少する病態)の認知症ではアルツハイマー型に次いで2番目に多いとされる認知症です。全体の約4.3%を占め、女性よりも男性に発症が多い傾向があると言われています。

レビー小体と呼ばれるタンパク質が大脳皮質や脳幹などの脳内に溜まることで神経細胞が壊れて減少していくため発症します。

レビー小体型には特有の症状があることが特徴です。

幻視、歩行などの運動が難しくなるパーキンソン症状、睡眠中に大声を出したりするレム睡眠行動障害は、レビー小体型認知症の特徴として知られています。

血管性認知症

血管性認知症は、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害が原因で発症する認知症です。

発症する症状は、脳細胞の損傷部位によって異なるといわれています。

そのため、失われた能力と残存する能力が混在する「まだら認知症」や、突然泣き出すなど感情がうまくコントロールできない「感情失禁」といった症状があります。

症状は障害が起こっている箇所によって異なることが多いです。

前頭側頭型認知症

前頭葉や側頭葉を中心に神経細胞の障害が見られます。

前頭葉は思考や理性にかかわる領域で、側頭葉は言語や記憶にかかわる領域です。

そのため頭葉機能障害の特徴である人格変化、行動症状、言語症状などが特徴的な症状として現れます。

認知症の診断

認知症の診断は、主に以下の流れで行います。

- 症状や病歴を本人や同居人から聞く

- 診察によって筋肉の緊張や手足の震えなどがないか調べる

- 認知機能の評価を行うために血液検査や神経心理検査をする

- MRIやSPECTまたはPETによる画像検査を行う

- 問診や検査の結果を総合的に判断して診断

認知症の治療法

認知症は根本的な治療は難しいとされていますが、一部の認知症は根本的な治療が可能な場合もあります。

そのため、医師によって診断をしてもらうことが大切です。

認知症の治療方法は、薬物療法と薬を使用しない非薬物療法に分けられます。

以下では、認知症の治療方法について説明します。

薬物療法

薬物療法は、認知機能障害など中核症状の進行を抑制するものと、行動・心理症状(BPSD)の改善・抑制を目的とするものに分けられています。

対象者ひとりひとりの症状にあわせて薬を服用します。

国内で使用されている抗認知症薬には、コリンエステラーゼ阻害薬(塩酸ドネペジル、ガランタミン、リバスチグミン)やNMDA受容体拮抗薬(メマンチン)などがあります。

そのため薬を忘れずに服用することが大切になります。

以下に、薬の飲み忘れ防止に役立つ道具を紹介します。

お薬のんでね!

「お薬のんでね!」は、薬の時間になると音と光でお知らせして、薬の入ったケースが出てくる製品です。

1日4回、9日間分の薬をセットすることができます。

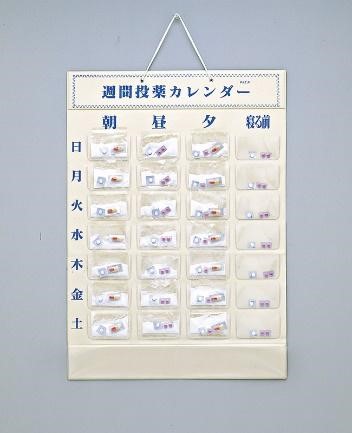

週間投薬カレンダー 1日4回用

手軽に薬の飲み忘れを防止するなら、「週間投薬カレンダー」を利用するのも良いでしょう。

曜日・時間帯ごとに分かれた収納ポケットに薬を入れて管理できます。

投薬カレンダーを利用すると、飲み忘れが視覚的にわかります。

非薬物療法

認知症治療の薬物療法以外の治療方法のことを、非薬物療法といいます。

非薬物療法には以下のようなものがあります。

- 写真などを見て過去の想い出を語り合い心理的安定を促す回想法

- ラジオ体操などの軽い運動

- 計算問題や漢字学習などのドリルを解く認知機能訓練

- 音楽を聴く・楽器を演奏する音楽療法

そのほかにも、過ごしやすい環境を整えることも有効な手段です。

これらの非薬物療法を実施する際には、対象者の好みなどを考えてから実施をするといいでしょう。

認知症の予防方法

認知症になることを予防したり進行を緩やかにしたりするためには、以下のようなことを取り入れると良いでしょう。

ご自宅での介護に関してお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

営業所は安心の365日体制。

お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。

メールは365日24時間受付

受付時間 9:00~18:00

適度に体を動かす

中年期以降の運動習慣が認知症の発症を低下させるという研究結果があります。

また糖尿病や高血圧などの生活習慣病は、認知症の発症を高める要因の一つと考えられています。

適度に体を動かすと、生活習慣病の予防にもつながり認知症の発症リスクを抑えることに繋がります。

バランスの良い食事をとる

前述のとおり、生活習慣病の予防やコントロールにより、認知症の一部を予防できる可能性があるという報告があります。

バランスの良い食事をとることで栄養が偏らなくなり、生活習慣病を予防することに繋がるでしょう。

余暇活動を楽しむ

余暇活動は認知症発症を抑制する効果があると報告されています。

できるだけ人と関わり余暇を楽しむことが大切です。

孤独を感じないためには、例えば自治体が運営するカルチャー教室など地域生活において参加できる場所を作る、友人と会話を楽しむといったことを心がけるのもよいでしょう。

脳トレ

年齢を重ねても、脳は鍛えられます。脳トレは認知機能の維持・向上に役立ち、日常生活をより豊かにするだけでなく、認知症予防にも繋がります。

高齢者の方でも手軽に取り組める脳トレを4つ紹介します。

1. 計算ドリル

簡単な計算問題を解くことは、脳の活性化に効果的です。100円ショップなどで販売されているドリルや、新聞の隅にある計算問題を活用してみましょう。毎日少しずつでも続けることで、計算力だけでなく、集中力や注意力を高めることができます。

2. 読書

読書は、想像力を掻き立て、記憶力や理解力を高めるのに役立ちます。興味のある分野の本はもちろん、新聞や雑誌を読むのも良いでしょう。難しい本に挑戦するのも良いですが、まずは気軽に読めるものから始めて、読書の習慣を身につけましょう。図書館で借りれば、費用も抑えられます。

3. 会話

家族や友人との会話は、脳を刺激するだけでなく、心の健康にも繋がります。積極的にコミュニケーションをとり、楽しい時間を過ごしましょう。会話の内容は、日々の出来事や趣味の話、昔を懐かしむ話など、何でも構いません。相手の話に耳を傾け、自分の考えを伝えることで、脳は活発に働きます。

4. 新しい趣味

新しいことに挑戦することは、脳に良い刺激を与えます。絵画、書道、音楽、手芸など、興味のある趣味を見つけて、始めてみましょう。地域で行われているサークルに参加するのもおすすめです。新しい趣味を通して、新たな発見や感動を経験することで、脳は若々しさを保ちます。

これらの脳トレは、特別な道具や費用を必要とせず、日常生活の中で手軽に取り組めるものばかりです。ぜひ、今日から始めて、脳を活性化させましょう。

まとめ

痴呆症は認知症の以前の呼び方です。痴呆症という言葉が与える印象の誤解から名称の変更を厚生労働省が平成16年に行いました。

現在は認知症の予防について研究が進んでおり、さまざまな方法が提唱されています。

今回紹介した予防方法はすぐにでも実践できるものもありますので、ぜひ認知症予防を生活に取り入れてください。