更新日:

高齢者に多い「脊椎圧迫骨折」とは?原因や症状、予防方法を詳しく解説

脊椎圧迫骨折は、高齢者の生活を大きく左右させる深刻な疾患です。しかし、脊椎圧迫骨折とはどのような骨折なのか、原因や症状がよくわからない方もいるでしょう。

この記事では脊椎圧迫骨折の原因や症状について解説しています。年齢や性別など避けられない要素もありますが、予防する方法もあります。

症状を悪化させないためにも、予防や治療を考えるうえで、脊椎圧迫骨折を正しく理解する必要があるでしょう。ぜひ、参考にしてください。

脊椎圧迫骨折とは

脊椎圧迫骨折は、背骨(脊椎)の一部が上下から圧迫されて潰れるように変形する骨折です。

正常な脊椎であれば、そう簡単に折れません。しかし、加齢により骨が弱くなった状態で起こりやすく、勢いよくイスに座る程度の衝撃でも骨折することがあります。

脊椎圧迫骨折は1カ所発生すると続けて骨折する確率が高く、背骨が変形したり体のバランスを崩しやすくなったりします。

リスクの高い人の特徴

65歳くらいから骨密度が低下していきます。特に閉経後の女性ホルモンの減少により骨密度が急激に低下し、骨がもろくなりやすい傾向です。

脊椎圧迫骨折は、治療を受けないと寝たきりや背骨の変形につながります。背骨の変形により体のバランスが崩れて転倒し、他の部位も骨折するかもしれません。

背骨には重要な神経が通っており、骨折による神経への影響で、体の動きが麻痺する可能性もあるためです。

脊椎圧迫骨折は、深刻な事態になる可能性をはらんでいるため、適切な治療を受けることが大切になります。

脊椎圧迫骨折の原因

脊椎圧迫骨折が生じてしまう原因は主に以下の2つがかかわっているとされています。

- 骨粗しょう症

- 衝撃

それぞれ、脊椎圧迫骨折に深くかかわる要素であり、骨折を予防するために必要な知識になります。以下に詳しく解説します。

骨粗しょう症

骨粗しょう症は、骨の組織が細やかではなくなり、粗くなった状態を指します。この状態が進行すると骨が強い衝撃に耐えられなくなり、軽い衝撃や負担でも骨折しやすくなる病気です。

そのため、健康な骨では問題のならない程度の軽い力、例えばくしゃみや咳などの日常的な動作が骨折のきっかけになる場合があります。

このような、少しの圧力でも骨折することから「いつのまにか骨折」と呼ばれ、骨折したことを自覚しにくい点が特徴です。

骨粗しょう症は、次のような原因で発生すると考えられます。

- 老化

- 性ホルモンの低下

- 生活習慣

- 遺伝

高齢者の脊椎圧迫骨折には、骨粗しょう症が原因となるケースが多いといえるでしょう。

関連記事:骨粗しょう症とは?症状や原因、種類、介護保険、予防方法まで徹底解説

転倒や交通事故

骨粗しょう症により骨がもろくなっている状態では、通常では転倒をしても打撲程度で済んだり、交通事故に遭ってもムチ打ち程度で済むような場合でも、骨がもろい状態では骨折につながる危険性があります。

特に高齢者の日常生活において転倒事故は発生しやすいため、まずは自分自身が転倒しやすい状態にあるかどうかを正しく把握することが重要です。

関連記事:高齢者が転倒する原因は?事故を防ぐ方法や転倒後の対処法を解説

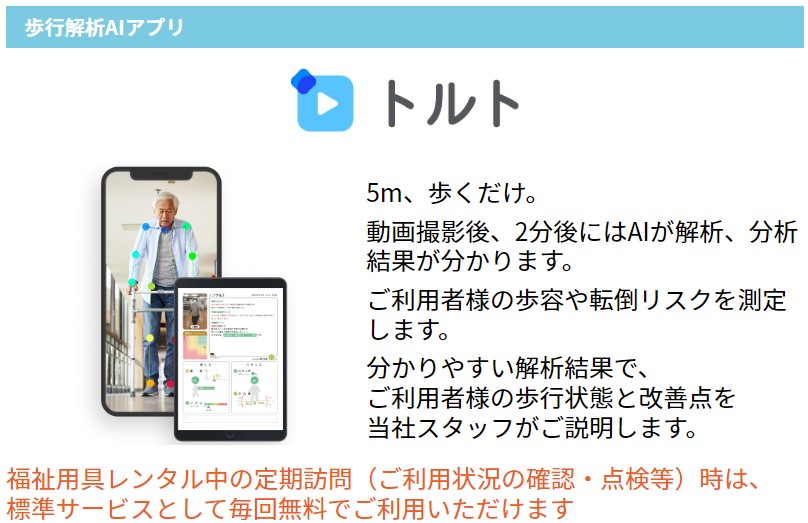

ヤマシタでは、福祉用具のご提案とあわせて、無料の歩行解析アプリを使った転倒のリスク測定を行っています。福祉用具をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

営業所は安心の365日体制。

お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。

メールは365日24時間受付

受付時間 9:00~18:00

脊椎圧迫骨折の症状

脊椎圧迫骨折では、激しい痛みが最も代表的な症状として現れます。しかし、症状は痛みだけにとどまらず、骨折の程度や治療の状況によっては麻痺症状がみられることもあります。また、複数回にわたって骨折を繰り返すことで背中が丸く変形してしまうことも少なくありません。

それぞれの症状について解説します。

激しい痛み

脊椎圧迫骨折が生じた場合、強い痛みが現れます。痛みが現れる部位は、骨折した位置によって変わります。おもに体重のかかりやすい背中から腰のあたりが、痛みを感じやすい部位になるでしょう。

痛みの特徴として、突然激痛が走ることがあり「いつの間にか骨折」と呼ばれるように、日常の何気ない動作がきっかけで骨折し、その瞬間から激しい痛みに襲われることも少なくありません。

脊椎圧迫骨折をした場合、前かがみになると痛みが強くなる傾向があります。ほかにも、前かがみの動作のみでなく、寝返りや起き上がりなどでも痛みが強くなります。

麻痺症状

脊椎圧迫骨折では、痛み以外にも神経症状として麻痺が現れることがあります。

麻痺症状には以下の2つのタイプに分類されます。

- 感覚麻痺

- 運動麻痺

感覚麻痺は触覚や痛覚などの感覚機能に異常をきたす症状です。一方、運動麻痺は、筋肉の動きに支障をきたす症状で、体が思うように動かせなくなったり、力が入りにくくなったりします。

脊椎の構造は複雑で、脊柱管や椎孔と呼ばれる管状の空間があり、そのなかには重要な神経が通っています。骨折により椎体が変形すると空洞部分が狭くなったり圧迫されたりして麻痺症状が出現する可能性があるのです。

背中が曲がる

骨折した部位がつぶれて治癒すると、背中が丸く曲がった状態になる場合があります。

骨粗しょう症が原因となって生じた脊椎圧迫骨折は、背中の変形が起こりやすい傾向です。

骨粗しょう症による脊椎圧迫骨折は再発しやすく、複数箇所の背骨が折れてしまうケースは少なくありません。複数箇所で骨折すると、つぶれた骨折の数が増えるため、背中が丸く曲がりやすくなるといえます。

脊椎圧迫骨折の検査や診断方法

脊椎圧迫骨折の診断には、問診と複数の検査を行います。

痛みや麻痺などの症状だけでは他の疾患との区別が難しい場合もあるため、レントゲン検査や骨密度検査など、多角的に診断をおこないます。

レントゲン検査

レントゲン検査は脊椎圧迫骨折の診断において、基本的な検査の1つです。骨折によって骨がつぶれて変形している様子を画像で確認することで診断できるため、症状から骨折が疑われる場合は整形外科を受診するようにしましょう。

ただし、レントゲン検査にも限界があります。

レントゲン検査で骨の変形を確認できますが、脊椎圧迫骨折のレントゲンで骨折を発見するのが難しいからです。

加えて、骨の変形が確認できても、過去の骨折のあとなのか、新しく生じた骨折なのか、判断するのが難しいケースもみられます。そのため、MRIやCTを使ってさらに細かな検査を行うこともあります。

骨密度の検査

脊椎圧迫骨折は骨粗しょう症が原因になっているため、問診で骨粗しょう症が疑われる場合には、骨密度検査が実施されます。

骨密度検査は従来は整形外科が中心に行われていましたが、近年では内科や婦人科、保健センターなどでも受け付けています。

骨粗しょう症を測定するには、以下のような検査方法があります。

- DXA法

- MD法

- 超音波法

DXA法は、背骨や太ももなど特定部位の骨密度を測定できる検査です。狙った部位の骨密度を測れるため、治療の効果を判定するときにも役立ちます。

MD法と超音波法はDXA法と比較して簡便な検査法です。MD法は手の骨密度、超音波法は踵の骨密度を測定します。

脊椎圧迫骨折の治療方法

脊椎圧迫骨折を治療する際には、患者の生活状況や症状などを総合的に判断して、治療方法が選択されます。

一般的に、軽度な骨折であればコルセットやギプスのような保存療法から治療を始め、症状に改善がみられない場合や神経症状の経過に応じて、手術が検討されます。

以下から、脊椎圧迫骨折の主な治療方法について解説します。

コルセットやギプスの装着

脊椎圧迫骨折が発生すると、骨折部位は1カ月程度不安定な状態が続きます。コルセットやギプスで適切な固定を行わなければ、骨折部位がつぶれて変形が進行し、症状が悪化する可能性があります。

コルセットやギプスには、骨の変形の予防だけでなく、骨折部位を安静にすることによって骨癒合(骨がくっつくこと)を促進する効果もあります。

脊椎圧迫骨折と診断された場合は、医師の指示に従って、コルセットやギプスを着用し、患部を安静に保つことが重要です。

手術

保存療法でも痛みが改善しない場合や患者の生活状況によっては手術療法が行われます。

医学の進歩に伴い、骨折の手術は従来の大掛かりな手術に加えて、30分程度で終わる手術方法もあります。

脊椎圧迫骨折の手術には以下のような方法があります。

- 経皮的椎体形成術(BKP、PVP)

- 椎体固定術(TLIF、PLIF、XLIF)

経皮的椎体形成術は比較的軽度の圧迫骨折に用いられる手術方法です。BKPは圧迫骨折発生後3〜4週間以上痛みが続く場合に適応が検討され、PVPは発生後3カ月以内の圧迫骨折に効果的とされています。

椎体固定術は、麻痺症状がみられるような比較的重度の圧迫骨折に用いられる手術方法です。複数の椎体骨折がある場合はTLIFやPLIF、脊椎圧迫骨折後の変形に対する治療はXLIFという選択肢もあります。

それぞれ、保険が適用されるか否か、メリットやデメリットなどがあるので、詳しい内容は医師に相談をすると良いでしょう。

リハビリ

麻痺がみられない軽度な脊椎圧迫骨折と判断された場合は、保存的治療を選択されることが一般的です。保存的治療の場合、リハビリが重要になります。新しい脊椎圧迫骨折と診断され、保存的治療をする場合、原則として安静を保ちます。安静にすることで症状の悪化を防げるからです。

ただし、安静にすることはメリットばかりではありません。長期間の安静は筋力低下や関節が硬くなりやすく、寝たきりリスクを高めます。寝たきりを防ぐためにも、リハビリが必要です。リハビリは、医師や理学療法士などの専門職が判断しながら、骨折部に負担をかけずに動く練習をしたり、転倒を防ぐためにバランス力や下半身の筋力を高めていきます。

脊椎圧迫骨折は強い痛みをもつ疾患です。体が上手く動かせないことも考えられるため、介護ベッドや歩行器などを活用するのも良いでしょう。

痛み止めなどの服薬

脊椎圧迫骨折の治療では、保存療法や手術に加えて、痛み止めなどの薬物療法も選択肢の1つです。

NSAIDsやアセトアミノフェンなどの痛み止めは痛みを軽減し、患者がリハビリを受けやすい環境を整えるために使用されます。骨粗しょう症が原因とされる脊椎圧迫骨折の場合、再発の可能性が高く、カルシトニンといった骨粗しょう症の悪化予防の薬が処方されることもあります。骨のもろさが骨折の引き金となっているため、骨粗しょう症予防の服薬が脊椎圧迫骨折の予防にも役立つのです。

「ヤマシタ すぐきた」では、介護ベッドから介護予防の杖や歩行器など多くの品数を揃えています。次の項目から、脊椎圧迫骨折に役立つ介護用品を紹介します。

脊椎圧迫骨折の方に役立つ介護用品

脊椎圧迫骨折は、痛みや体の不自由さを引き起こすだけでなく、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。しかし、適切な介護用品を利用することで、体の回復をサポートし、生活の質を向上できるでしょう。

楽匠プラス Hタイプ 3モーション

「楽匠プラス Hタイプ 3モーション」は、骨盤から体を起こし、体がずれ落ちにくいという特徴の介護ベッドです。

骨盤が後ろに倒れたまま体を起こすと背骨が過度に丸まります。そのため、骨折部位の痛みが強くなったり、骨が変形したりする恐れがあります。

専用アプリを利用すれば、スマホから操作することも可能です。脊椎圧迫骨折によって生活動作にお困りであれば、体を上手く動かし、骨折の症状の悪化を予防できる介護用ベッドの活用を検討しましょう。

| サイズ | 幅99.4×長さ201.4(212.4)×高さ61.6~105.1cm |

|---|---|

| 背上げ角度 | 0〜75度 |

| 膝上げ角度 | 0〜30度 |

| 金額(非課税) | ・介護保険利用時 負担額:1,100円/月 ・レンタル料:11,000円/月 ・販売価格:520,000円 |

関連記事:電動ベッドのメリット・デメリットを解説!介護用ベッドの選び方も紹介

アルコー1S-T型

「アルコー1S-T型」は、室内での使用に最適な四輪歩行器で、脊椎圧迫骨折の治療中やリハビリに使用できます。歩行速度を調整する機能が付いているため、脊椎圧迫骨折中の痛みの変化に対応でき、転倒リスクを軽減できるでしょう。

歩行器を使用して体を支えることによって、背骨にかかる荷重負担を軽くできます。歩行速度調整も可能なため、安全性が高まります。

| サイズ | 幅51.5×奥行57×高さ87.5~107.5cm(折りたたみ時:幅22×奥行57×高さ104cm) |

|---|---|

| 重さ | 13kg |

| 金額(非課税) | ・介護保険利用時 負担額:424円/月 ・レンタル料:4,240円/月 ・販売価格:77,000円 |

関連記事:歩行器の選び方とは?種類や介護保険を利用したレンタルも紹介

ご自宅での介護に関してお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

営業所は安心の365日体制。

お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。

メールは365日24時間受付

受付時間 9:00~18:00

脊椎圧迫骨折の予防方法

脊椎圧迫骨折の原因となる骨粗しょう症は、女性や高齢者に多くみられます。加えて、年齢や性別もまた、転倒する危険度も増してきます。

年齢や性別といった変えられない要因がある一方で、食生活や運動習慣は、今日からでも改善可能です。たとえば、食べるものを意識してみたり、散歩をしたりすることで、脊椎圧迫骨折の予防を図ると良いでしょう。

骨を丈夫にする食生活

骨粗しょう症の原因には栄養素の不足が挙げられます。

しかし、栄養素の不足は食生活によって解消できるため、骨粗しょう症を予防するためには骨がもろくならないような食生活が重要です。

骨粗しょう症を予防する栄養素は以下のとおりです。

- カルシウム

- ビタミンD

- ビタミンK

カルシウム・ビタミンD・ビタミンKが、不足すると骨粗しょう症のリスクが上がります。一方、食塩は過剰な摂取によってリスクが上がるとされています。

骨粗しょう症を予防するための各栄養素を含む、おすすめの食品を以下に紹介します。

- カルシウム:低脂肪乳

- ビタミンD:まいわし

- ビタミンK:皮付き鶏もも肉

骨の主な成分はカルシウムです。カルシウムは骨を強くするためには欠かせません。乳製品を摂ることによって多くのカルシウムを摂取できますが、脂肪分が多いため、低脂肪乳などが良いでしょう。

ビタミンDやKはカルシウムの吸収を助けます。紹介した食品を塩分控えめで調理すると骨粗しょう症予防のために良い食事となるでしょう。

適度な運動

脊椎圧迫骨折を予防するためには、食事に加えて適度な運動も重要です。筋力トレーニングや有酸素運動などの運動は、骨密度の維持に効果があるとされています。

たとえば、エアロビクスなどの有酸素運動と荷重を利用した筋力トレーニングを組み合わせることで腰椎の骨密度が1.79%上昇したという報告があります。

ほかには、群馬県中之条町の調査では、適度に歩行をしていると骨粗しょう症が予防でき、骨折のリスクが低くなるという報告もあります。加えて、外を歩くことによって日光を浴びるため、ビタミンDが体に作られやすくなるのです。

適度な運動は、転倒や転落を予防するための筋力を保ち、強くします。骨粗しょう症の予防効果も期待できるため、適切な予防方法だといえるでしょう。

無理なく日常生活の中でウォーキングやジョギングなどを取り入れ、脊椎圧迫骨折の予防するようにしましょう。

まとめ

脊椎圧迫骨折について総合的に解説してきました。脊椎圧迫骨折は、原因から症状に至るまで、さまざまな要素が複雑に絡みます。現在の身体の状態に注意を払いながら予防しましょう。

もしも、すでに脊椎圧迫骨折を疑うような痛みが生じているのであれば、無理な動作は禁物です。痛みが悪化する前に、早急に医師の診察・検査を受けるようにしましょう。

脊椎圧迫骨折の検査は、レントゲン検査だけではすぐに判断がつかない場合もあります。適切な診断や治療をするためにも、専門家の指示に従い、対応していく必要があるでしょう。

脊椎圧迫骨折の予防や治療のサポートには、介護用品の使用も検討すると良いでしょう。歩行解析アプリや歩行に伴う介護用品について相談があれば、ぜひヤマシタにお問い合わせください。

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

営業所は安心の365日体制。

お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。

メールは365日24時間受付

受付時間 9:00~18:00

森田 亮一

理学療法士・ケアマネジャー

理学療法士10年目。山梨県内で新卒時点から介護業界で働き続けています。経験したことのある事業形態は、通所系・訪問系・入所系などさまざまであり、管理に携わったこともあります。2021年から、資格と経験を活かして文筆業に挑戦し始めました。多岐にわたる経験から得た知見を活かし、悩みを抱えた方の問題解決のお役に立てたら嬉しく思います。