更新日:

要介護認定区分変更のメリット・デメリット!介護度の見直しで適切な支援を

介護保険サービスを受けるためには、要介護認定を受ける必要があります。認定で定められた要介護度に応じて、利用できるサービスの上限や利用できるサービスが異なります。

そのため、ADL(日常生活動作)や認知症の進行状況などの変化に伴い、要介護度の再審査を受け、区分変更を行う必要があるのです。

本記事では、適切な介護サービスを受けるための要介護度の区分変更について説明します。

現在の介護度では必要なサービスが受けられない、認定を受けた時点から状況が変化している方は、要介護度の区分変更を検討してみてください。

要介護認定の区分変更とは?

介護認定の区分変更とは、要介護認定において受けた「要支援」「要介護」の区分を変更することをいいます。

要介護認定とは、介護サービスの必要度(どのくらいのサービスが必要か)を客観的に判断するものです。そのため、疾患の重症度や疾患名とは切り離して考える必要があります。

たとえば、重篤な疾患であっても日常生活に大きな変化がない段階の方と、疾患はなくても認知症が進行し日常生活が困難な方では、後者のほうが介護度は高い場合もあります。

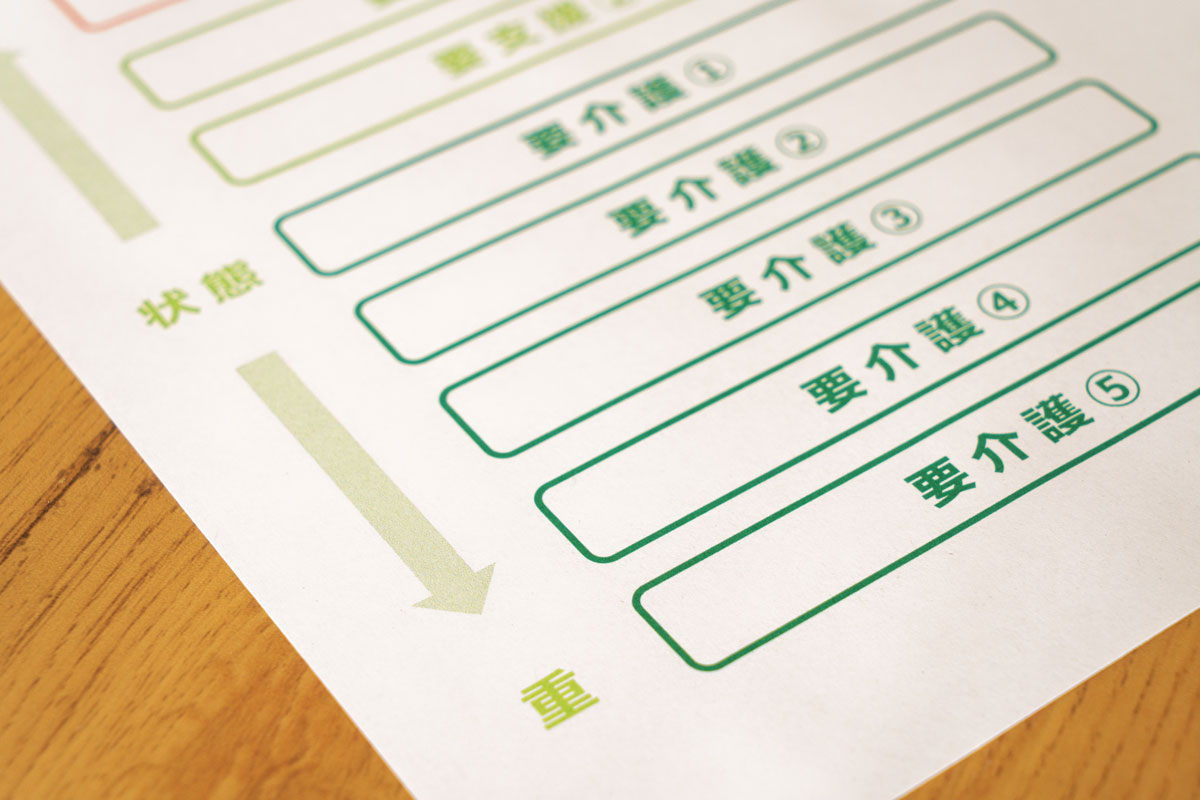

要介護認定は以下の8段階です。

- 自立

- 要支援1

- 要支援2

- 要介護1

- 要介護2

- 要介護3

- 要介護4

- 要介護5

介護度は「要支援1」が最も軽く、「要介護5」が最も重いです。

要介護認定については、以下の記事でも詳しく紹介しています。

関連記事:介護認定調査とは?調査項目や流れ、当日の注意点を分かりやすく解説

区分変更のメリット・デメリット

区分変更を受けるメリットは、介護度が上がり、より多くのサービスを受けられる可能性があることです。介護度が上がれば介護サービスの負担限度額が増え、利用できるサービスも増えます。

ADLなどが変化して、現在の介護サービスでは不足している場合にはメリットがあるでしょう。

ただし、区分変更を受けることにはデメリットもあります。

介護度が変更になることで、現在利用している施設が利用できなくなったり、サービス内容によっては利用料が上がる可能性があります。

たとえば、特別養護老人ホームやデイサービスの場合、同じ施設を利用していても介護度が高くなれば利用料金が高くなり、金銭的な負担は大きくなります。

また、介護認定を受けることで必ずしも介護度が上がるとは限りません。

退院直後に調査を受けて認定された介護度が、その後の生活で心身機能が改善され、次の認定時に介護度が下がることはよくあるケースです。

介護認定の区分変更を受ける際には、現在の状況をさまざまな点から検討し、ケアマネジャーとも相談するとよいでしょう。

以下の記事では、要介護度別に利用できるサービスについて紹介しているため、参考にしてみてください。

関連記事:要支援とは?要介護度の違いや利用できる施設、サービスをわかりやすく解説

区分変更を行うタイミング

介護認定の区分変更は、疾患の進行や怪我などで身体状況が変化した時などに申請します。

介護サービスの不足や家族による支援が困難に感じた際は、ケアマネジャーに相談してみるとよいでしょう。

主な区分変更を行うタイミングを紹介します。

介護の必要性が上がった場合

疾病などでADLが低下した場合には、より多くの介護が必要になります。

食事や排泄、入浴などの介助は介護保険サービスを利用することで、家族の負担を軽減できますが、1日のなかでも多くのサービスが必要となるでしょう。

また、清潔保持や排泄、移動、整容などの身体的支援、体調管理や必要な医療的ケアを在宅で受けるためには、訪問看護や訪問診療などのサービスも必要です。

以下の記事では、介護度別に利用できるサービスをまとめています。

関連記事:自宅介護で受けられるサービスやメリットとは|便利な介護用品も

特定の施設入所を検討する場合

介護施設の入所を検討する際は、施設ごとに設定された入居要件に該当している必要があります。そのなかのひとつが要介護度です。

施設ごとに必要とされている要介護度は以下の表にまとめました。

| 施設名称 | 入所要件(要介護度) |

|---|---|

| 特別養護老人ホーム | 要介護3以上 |

| 介護老人保健施設 | 要介護1以上 |

| グループホーム | 要支援2以上 |

| 小規模多機能型居宅介護 | 要支援1以上 |

サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームでは、独自に設定された要件があるため、希望する施設がある場合は問い合わせることをおすすめします。

介護度が実態よりも低いと感じた場合

介護の実態よりも認定された介護度が低いと思われる場合にも区分変更を行います。

実態と認定に乖離が生じてしまうのは、認定調査時の状況が結果に影響するためです。

たとえば、認知症の状態に変化が大きい方の場合、たまたま調査日の状態がよい場合には介護認定が低くなることがあります。

認定調査には調査時の状況が参考とされてしまうため、介護の実態と認定された介護度が違うと感じた場合には区分変更を検討しましょう。

区分変更の流れ

区分変更を行う際には、市区町村の窓口で区分変更の申請をします。

現在持っている介護認定の期限に関係なく申請は可能です。

申請は原則として本人か家族が行いますが、契約している事業所や入所している施設がある場合には、ケアマネジャーなどが代行して手続きできます。

区分変更の流れを見ていきましょう。

ケアマネジャーと相談

区分変更を申請する際は、ケアマネジャーとよく相談してから申請を行いましょう。

前述した通り、区分変更にはデメリットもあります。

身体的な状況や環境、生活に支障をきたしている現状などを相談し、適切な判断をしましょう。

区分変更後は、利用できるサービスが増減したり、費用負担が増えたりするため、どの程度変わるのかを正しく理解しておくと安心です。

必要書類の準備

要介護認定の区分変更には以下の書類が必要です。

- 介護保険要介護(要支援)認定区分変更申請書

- 介護保険被保険者証

- 主治医の意見書

上記のなかで、1と2は申請者側で準備し、市区町村の窓口または郵送で申請します。

3の「主治医の意見書」は市区町村から主治医に依頼するため、申請時の準備は不要です。

認定調査

申請後は、認定を受ける本人に対して聞き取り調査が行われます。介護認定調査員が自宅や施設を訪問し、現状の心身状態を確認します。

主な確認事項は、「身体機能・起居動作」「生活機能」「認知機能」「精神・行動障害」「社会生活への適応」「医療ケア」などです。

認定調査の結果は、認定するうえで重要な判断材料となるため、できる限り正確な情報を伝える必要があります。

認定調査には日頃から介護に関わっている家族が付き添いし、普段の様子や困りごとをメモにまとめ、不足なく伝えられるようにしておくと安心です。

また、主治医の意見書は、市区町村から主治医に直接依頼し、書類は本人や家族を経由せずに一次判定にわたります。

認定調査の詳細は以下の記事をご覧ください。

関連記事:介護認定調査とは?調査項目や流れ、当日の注意点を分かりやすく解説

一次判定

一次判定では、認定調査の結果や主治医の意見書を基にコンピューターによる判定を行います。

判定に用いるのは厚生労働省が作成した介護認定用のシステムで、国内の統計データから申請者の介護に必要な時間を推定して判定します。

二次判定

一次判定後、「介護認定審査会」による二次判定が行われます。

介護認定審査会とは、専門的な知識を持つ医師や看護師などにより構成され、一次判定の結果が適切かどうかなども含めて総合的に介護度を判定します。

調査員の記載した詳細な情報や主治医の意見書も再検討されます。

認定結果の通知

二次判定の結果は、自宅に郵送で通知されます。

原則として、申請から30日以内には申請者のもとに届きます(諸事情で遅れる場合にはあらかじめ通知されます)。

認定結果には「要介護度」「介護認定の有効期限」などが記載された介護保険被保険者証も同封されています。

ケアプランの作成

介護認定の結果通知書が届くと、介護度に応じた単位が明らかになるためケアプランの作成が可能になります。

これまでの介護度では利用できなかったサービスも含めて、申請者と家族の希望も加味しながら、使用できる単位(限度額)以内で可能な支援を組み合わせて計画を立案します。

最終的に申請者本人と家族の同意をいただくことでケアプランに基づいた支援が開始できるのです。

ケアプランは原則として毎月見直され、その時のその方に適した支援が計画されているか、実施にあたって困難な点や不具合はないかなどが検討されます。

以下の記事では、介護保険の申請手続きの流れについて詳しく紹介しています。

関連記事:介護保険の申請手続きの流れ|窓口・条件・必要書類を解説

区分変更を行う前に検討すべきこと

介護度の区分変更には「必ずしも希望する介護度への変更ができない」「要介護度が決定するまで時間がかかる(約30日)」「通常よりも有効期限が短い」など注意点もあります。

区分変更の必要性を精査する

区分変更を行うのは、申請者の現状と介護認定にズレがある場合です。

多くの場合、現在利用しているサービスよりも多くの支援を必要として区分変更を申請しますが、多くのサービスが利用できる一方で金銭的な負担が増えるケースもあることを理解しておく必要があります。

たとえば、介護度が上がることで従来利用していた施設の利用料が高額になることもありますし、認定までに時間がかかり福祉用具や自宅改修に利用したい場合でもすぐに利用できないこともあります。

また、認定調査の際に要介護者の症状や状況を正しく伝えられなければ、目的としていた判定結果が得られないこともあります。

区分変更の際は、メリットだけに目を向けずデメリットも考慮し、本当に必要がどうかを良く考えてから申請することが望ましいでしょう。

被介護者とその家族の理解を得る

区分変更において、最も大切なのは本人と家族の意思です。

本人が区分変更に納得されない、または結果に対して納得できないケースがあります。区分変更の結果、要介護度が高くなっても、サービスを利用しないケースも珍しくありません。

また、要介護度が高くなったことで自身の身体に対して不安を抱えることもあるのです。変更前と同じサービスでも利用料が上がることも多いため、慎重に検討しましょう。

支援者が必要な支援だと考えている場合でも、必ず本人と家族の理解を得て区分変更を行うことが重要です。

まとめ

介護認定の区分変更は、よりよいサービスを利用するために必要な手続きです。

安心して生活するためには、より実情に沿った支援が利用できるよう、環境を整える必要があり、介護認定の区分変更もその一つといえます。

ただし、区分変更には時間や手間がかかります。

さらに、介護認定が上がることで金銭的な負担が大きくなるため、事前に「本当に区分変更の必要があるか」「現在のサービスの見直しで対応できないか」などもよく考えることが大切です。