更新日:

介護認定調査とは?調査項目や流れ、当日の注意点を分かりやすく解説

介護認定調査とは、要介護認定の審査後に行われるご本人の心身の状態を確認する調査です。

介護認定調査について「どのようなことを聞かれるのか?」「どのような人が調査に来るのか?」不安に思う方もいるでしょう。

本記事では、介護認定調査の流れと調査当日の注意点をわかりやすく解説します。この記事を読めば安心して調査を受けられるでしょう。

これから介護サービスの利用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

介護認定調査の概要と流れ

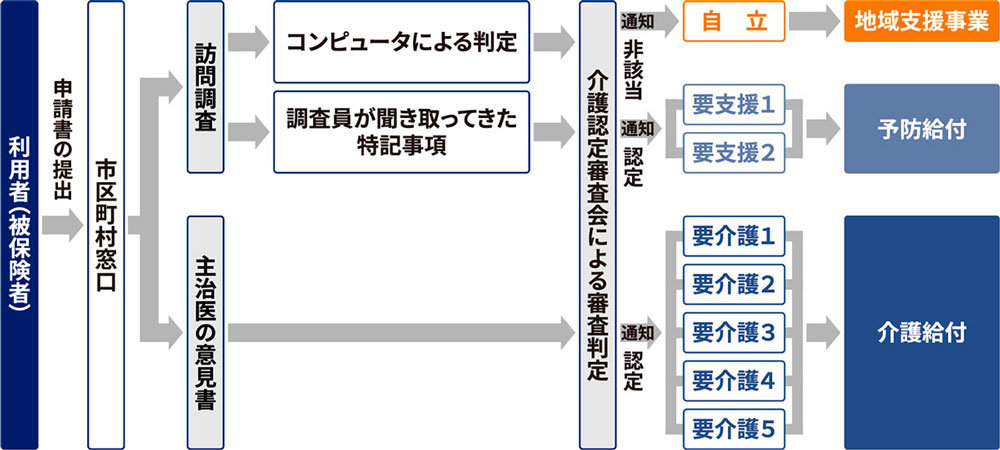

介護認定調査とは、介護が必要な方がどの程度の介護が必要なのかを8段階で評価する制度です。要介護認定の申請後に認定調査員が自宅を訪問し、身体機能や生活機能などを評価します。

介護認定調査は次のような流れで行われます。

- 要介護認定の申請:市町村の窓口または地域包括支援センターで申請

- 訪問日時の連絡:介護認定調査の訪問日時について連絡

- 介護認定調査員の訪問:認定調査員が自宅を訪問し、身体機能や生活機能などを評価

- 認定審査会:認定調査の結果に基づいて、認定審査会で要介護度が決定

- 結果通知:決定した要介護度を通知

認定結果に基づいて、訪問介護やデイサービスなど介護サービスが利用でき、介護保険を利用すると介護サービスの一部を公費でまかなえます。

要介護認定について詳しくは以下の記事をご参照ください。

介護認定調査の内容

介護認定調査では「基本調査」と「概況調査」の2つの調査が行われます。

基本調査は6つの項目(「特別な医療」を含む)に基づいて調査対象者の心身の状態を詳しく確認します。調査項目は全国共通で定められたものです。

概況調査では利用中のサービスの状況や家族状況、自宅の状況などの確認をします。

以下で詳しく見ていきましょう。

出典:厚労省・要介護認定認定調査員テキスト2009改訂版(令和6年4月)

1.身体機能・起居動作

高齢者が生活する上で必要とされる基本的な生活動作を確認します。

安全を確認したうえで歩く、足を上げるなど実際の動作を確認します。

調査項目

- 麻痺の有無

- 関節が動く範囲

- 寝返り、起き上がりができるか

- 座った姿勢が保てるか

- 両足で立っていることができるか

- 歩行できるか

- 椅子などから立ち上がれるか

- 片足で立っていることができるか

- (お風呂で)全身が洗えるか

- つめ切りができるか

- 視力、聴力

2.生活機能

日常生活で行う動作や外出頻度などの生活活動について確認します。

調査項目

- 乗り移りの動作ができるか(ベッドから車椅子へ、車椅子から便座へなど)

- 食べ物を飲み込むことができるか

- 食事を摂ることができるか

- 排尿・排便ができるか

- 歯磨きができるか

- 洗顔ができるか

- 整髪ができるか

- 衣類の着脱ができるか

- 外出頻度

3.認知機能

意思の伝達や短期記憶、場所の理解などの認知機能について確認します。

調査項目

- 意思の伝達ができるか

- 毎日の日課を理解しているか

- 生年月日や年齢が答えられるか

- 面接調査の直前に何をしていたか思い出せるか(短期記憶)

- 自分の名前が答えられるか

- 今の季節を理解しているか

- 自分がいる場所を答えられるか

- 目的もなく動き回るか(徘徊)

- 外出して戻れないことがあるか

4.精神・行動障害

精神症状や普段の行動について確認します。

調査項目

- 「物盗られ妄想」など被害的な行動があるか

- 事実とは異なる話をすることがあるか

- 感情の不安定さがあるか

- しつこく同じ話をすることがあるか

- 大声を出すことがあるか

- 介護に抵抗することがあるか

- 「家に帰る」など落ち着きがない行動があるか

- 一人で外に出たがり目が離せないことがあるか

- いろいろなものを集めたり、無断で持ってくることがあるか

- 物や衣類を壊すことがあるか

- ひどい物忘れがあるか

- 独り言や独り笑いをするか

- 自分勝手な行動をすることがあるか

- 話がまとまらず、会話にならないことがあるか

5.社会生活への適応

社会生活への適応について確認します。

調査項目

- 薬の内服ができるか

- 金銭管理ができるか

- 日常で意思決定ができるか

- 集団への不適応があるか

- 買い物ができるか

- 簡単な調理ができるか

6.特別な医療

過去14日間に受けた特別な医療の有無を評価する項目です。

この項目における「特別な医療」とは、医師または医師の指示に基づいて看護師などが行う医療行為に限定されます。

継続して実施されている特別な医療のみが対象です。

そのため、調査日に医療行為が終了して完治している場合は、過去14日間に医療行為をしていても、継続して行われていないため該当しません。

「特別な医療」には、次の12項目が定められています。

- 点滴の管理

- 中心静脈栄養

- 透析

- ストーマ(人工肛門)の処置

- 酸素療法

- レスピレーター(人工呼吸器)

- 気管切開の処置

- 疼痛の看護

- 経管栄養

- モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和等)

- 褥瘡(じょくそう)の処置

- カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等)

概況調査

利用中のサービスの状況や家族状況、自宅の状況などを確認します。

利用中のサービス状況は、調査時に介護サービスを利用している人のみに対する質問です。

利用中の介護サービスの種類は、ケアマネジャーが作成した「介護サービス計画書(ケアプラン)」の記載を確認し、把握しておくと答えやすいでしょう。

介護認定調査当日の注意点

介護認定調査で調査員の質問に答えるだけでは適正な認定結果が得られません。

介護認定調査は、調査当日の受け答え方次第で判定が変わります。

介護認定調査当日の注意点は次の3つです。

- 現状を正しく伝える

- 家族も立ち会う

- 心配なことを伝える

以下で詳しく確認していきましょう。

現状を正しく伝える

調査員からの質問に誇張して答えたり控えめに答えたりすると、正確な認定結果につながりません。場合によっては現状にそぐわない認定結果となるでしょう。

介護保険は介護度によって利用できるサービスの上限が決められています。

そのため、適切な要介護認定を受けられなかった場合は、介護保険の範囲内で希望する介護サービスが利用できない可能性が出てきます。

介護認定調査はわずか1時間で行われます。介護認定調査の時間内で調査員に正しく状況を伝えるためには、日頃の具体的なエピソードや言動などの生活状況をメモに残しておきましょう。

調査当日に質問されてもメモを見ながら答えられるため便利です。

家族も立ち会う

調査当日は本人のことをよく知る家族が必ず立ち会いましょう。

本人だけで介護認定調査を受けると、現状よりも低く認定されてしまう可能性があります。

例えば、高齢者はできるだけしっかりしているところを見せたくて、普段できないことを「できる」と答えてしまうことがよくあります。

認知症の方では正確な状況を伝えられない場合もあるでしょう。

正しい情報を伝えるためにも、認定調査には必ず家族が立ち会うようにしましょう。

心配なことを伝える

適切な要介護認定を受けるためにも心配なことや困っていること、介護をしていて大変なことがあれば調査員へ伝えるようにしましょう。

そのなかで重要なエピソードは調査員が「特記事項」として調査票に記入します。

この「特記事項」も要介護度を判定するうえで重要な情報です。

介護するうえで困った場面や日常の様子をメモに残しておくと、介護認定調査のときに役に立ちます。

介護認定調査員はどんな人?

介護認定調査を実施するのは、原則的に市区町村の職員です。

しかし、地域によっては職員だけで対応しきれないため、市区町村から委託を受けた指定市町村事務受託法人に所属する介護支援専門員や、保健、医療、福祉に関する専門的な資格を持つ調査員が行なう場合もあります。

介護認定調査は介護支援専門員のほか、次に挙げる条件を満たす調査員が行います。

- 必要資格を有し介護実務に5年以上従事もしくは過去、認定調査に1年以上従事している

(必要資格:医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、視能訓練士、義肢装具士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師) - 都道府県らが実施する認定調査員研修、委託元市町村が実施する研修を修了している

介護認定調査員の仕事は、本人やその家族から要介護認定の判定に必要な情報の聞き取り、その内容を調査票にまとめることです。

介護認定調査員が作成する調査票の内容は、調査対象者の要介護度の決定に影響するため、慎重に行なわれます。

要介護認定を受けることで利用できるサービス

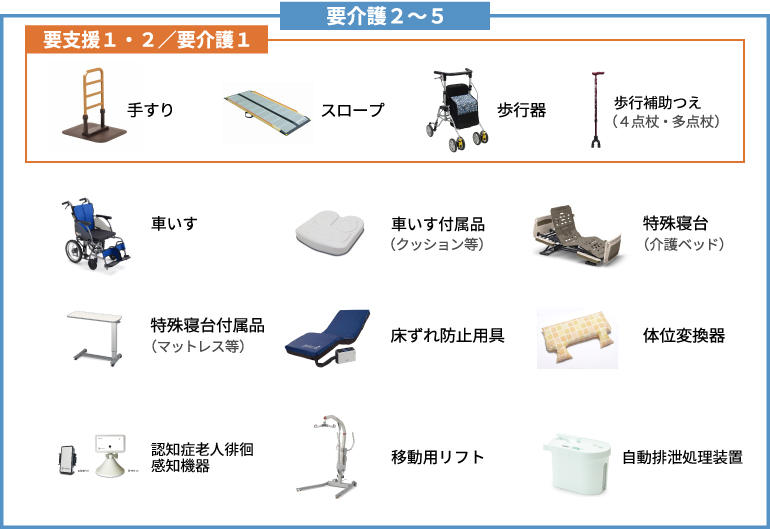

要介護認定を受けると、介護保険を利用してさまざまなサービスを受けることができます。

- 福祉用具のレンタル:車いす・歩行器など、必要な福祉用具をレンタルができる

- 訪問介護:身体介護(食事・排泄など)や生活援助(掃除・洗濯など)を自宅で受けられる

- 通所介護(デイサービス):日中の間、施設に通い、入浴・食事・レクリエーションを行う

- 短期入所:短期的に施設に入所し、介護サービスを受けられる。

- 訪問看護:看護師が自宅に訪問し、医療処置や健康管理を行う

- 訪問リハビリ:理学療法士や作業療法士が自宅に訪問しリハビリテーションを行う

- 住宅改修:手すりの取り付けなど、自宅を介護に適した環境にするための費用が一部

詳しくは以下の記事でご紹介していますので、あわせてご参照ください。

介護認定調査後の流れ

介護認定調査を受けた後から介護サービスの利用開始までの流れを解説します。

介護認定調査後の流れは次のとおりです。

- 審査・判定

- 認定

- 介護(介護予防)サービス計画書の作成

- 介護サービスの利用開始

以下で詳しく解説します。

審査・判定

介護認定調査で聞き取られた調査内容は、主治医の意見書とともにコンピューターにかけられ判定がなされます。(一次判定)

次に「介護認定審査会」によって一次判定内容について必要なチェックや修正が行われ、要介護度を決定します。(二次判定)

認定

市区町村は介護認定審査会の判定結果をもとに要介護認定をします。

一般的に、申請日から30日以内に認定結果通知書と認定結果が記載された被保険者証が申請者へ郵送されるでしょう。

介護サービス計画書の作成

介護サービスを利用する場合は、ケアプラン(介護サービス計画書)の作成が必要です。

ケアプランを作成する担当窓口は、認定結果によって異なります。要支援1~2の方は「地域包括支援センター」が受け持ち、要介護1以上の方は居宅介護支援事業者のケアマネジャーが担当します。

介護サービスの利用開始

ケアプランが作成されると、介護サービスの利用が始まります。

介護サービスにはさまざまな種類があり、自宅でサービスを受ける「在宅サービス」、介護施設へ入居してサービスを受ける「施設サービス」、「介護環境を整えるサービス」の3つに分けられます。

「住宅環境を整えるサービス」を使う場合、福祉用具を利用して住環境を整備するのがおすすめです。

手すりやスロープなど、合計13品目が介護保険を利用してレンタルできます。

福祉用具のレンタルについて、詳しくは以下の記事もご参照ください。

福祉用具を利用したいとお考えの方は、同時にヤマシタへ問い合わせいただくと、

担当のケアマネジャーと連携し、スムーズに利用開始いただけるでしょう。

営業所は安心の365日体制。

お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。

メールは365日24時間受付

受付時間 9:00~18:00

認定の有効期間

認定には有効期間が決められています。

新規申請の場合は原則として6カ月です。ただし、申請者の状態により3~12カ月の範囲内で設定される場合もあります。

また、要介護認定の有効期間が満了した後も介護サービスを継続利用したい場合は、要介護認定の更新が可能です。

更新認定の申請は、有効期間の満了日の60日前から行えます。

一般的に市区町村から更新申請の通知が届きますので、通知書の内容に沿って手続きしましょう。

認定結果に納得できないとき

認定結果が実際の状態に比べて軽すぎるなど納得できない場合は、市区町村の担当窓口に相談してみましょう。

認定調査票のデータや一次判定の結果、医師の意見書など、認定結果のもとになった情報を閲覧できます。なぜその結果になったかを把握しておくことが大切です。

認定結果の見直しには「不服申し立て」「区分変更申請」の2つがあります。

「介護保険審査会」に不服申し立て(審査請求)を行い、妥当と判断されれば再調査がおこなわれます。

しかし、この手続きは結果が出るまで数カ月かかります。

「区分変更」の申請の場合は1カ月程度で結果が出るため、急いでる方には「区分変更」がおすすめです

区分変更の詳細については以下の記事で説明しております。

まとめ

介護認定調査は、要介護度の判定に大きな影響を与えます。

要介護度によって受けられるサービスの限度額が変わるので、正確な評価で結果を出してもらうのが重要です。

適切な要介護認定を受けるには、現状を正しく伝える、家族が立ち会うなど気をつけるべき注意点があります。

本記事を参考に介護認定調査についてしっかり理解し、安心して調査を受けられるようにしておきましょう。

営業所は安心の365日体制。

お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。

メールは365日24時間受付

受付時間 9:00~18:00