更新日:

傾眠傾向とは?症状やトラブル事例、対処方法などをそれぞれ解説

高齢になると、日中ウトウトと眠っている方を見かけます。このような状態を傾眠と呼ぶ場合があります。

傾眠はただ居眠りをしているのではなく、さまざまな病気のサインかもしれません。また、傾眠から体力の低下や肺炎につながる場合もあり、早急に対処が必要です。

今回は傾眠について、その症状やトラブルの事例、対処方法などを解説します。ぜひ参考にしてください。

傾眠傾向とは

傾眠傾向とは、単に眠気でウトウトする状況とは少し異なります。高齢になると傾眠される方が多くなるため、単なる居眠りであると思われがちですが、もしかすると大きな病気のサインが隠れているかもしれません。

まずは、傾眠の特徴について見ていきましょう。

意識障がいの一つ

傾眠は意識障がいの一種です。意識障がいには以下の4段階があります。

- 意識清明(正常)

- 傾眠

- 昏迷

- 昏睡

それぞれについて見ていきましょう。

意識清明(正常)

意識がはっきりしている状態です。周囲の状況を把握し、意思疎通も問題なくできます。

傾眠

意識障害の中でもっとも軽い意識障害です。呼びかけたり触れたりなど、外部からの軽い刺激だけでも目が覚めます。しかしそのまま放置していると、居眠りしてしまうこともあります。

昏迷

大きな声をかけたり体を揺さぶったりするなどの強い刺激がないと、意識が戻りません。こちらのアクションに対して、顔をしかめたり、嫌がったりするなどの反応が見られる場合もあります。

昏睡

目を閉じたまま、外部からの刺激に対してまったく反応しない状態です。また、強い刺激に対して顔をしかめたり、刺激を避けようしたりするなど体の一部が反応を示す半昏睡状態があります。

認知症の場合、目が覚めていても無気力や不注意が続き、自分がどこにいていつなのかがわからなくなり(見当識障がい)、傾眠状態につながってしまうこともあります。

傾眠の症状が進むと幻視・幻覚・混乱などの徴候が表れるため、「居眠りをしているだけ」と思い込み放置していると事態を悪化させてしまいます。

睡眠障がいとの違い

睡眠障がいとは、睡眠に関してなんらかの問題が生じている状態です。睡眠は体や精神状態の回復に重要な行為で、正常に行えないとさまざまな支障をきたします。

睡眠障がいの主な症状は、以下のとおりです。

- 夜間眠れない

- 昼夜が逆転する

- 眠りが浅い

- 寝すぎる

睡眠障がいは、どれも生活リズムを崩してしまう原因になります。睡眠障害がきっかけになり、日中の傾眠につながったり、精神状態や体調を崩す原因になったりします。

睡眠障がいの原因はさまざまです。心身のストレスや環境などによって起こるため、規則正しい生活を送り、生活環境を改善させましょう。

通常のウトウトとの違い

通常のウトウトとしている状態は、意識障害ではなく単に睡眠不足や疲労といった、病気以外の原因である場合が多いです。声をかけたり揺さぶったりすればすぐに起きるだけでなく、起きた後も覚醒状態を維持できます。

また、眠気として感じてはいるものの、意識的に覚醒状態を維持できます。一方傾眠の場合は意識障害であるため、自分でコントロールできません。そのため、刺激を与え続けていなければ再び眠ってしまいます。

似た症状の過眠症との違い

夜間にしっかりと睡眠をとっていて、寝不足ではないにもかかわらず、強烈な眠気によって起きていられないような状態が過眠症です。何かしらの原因となる病気があって過眠症の症状が表れます。

たとえば、睡眠時無呼吸症候群は睡眠中に呼吸が止まってしまう病気であり、過眠症の代表的な原因です。眠りにつくと呼吸が止まって睡眠がさまたげられ、再び眠りにつくとまた呼吸が止まってしまいます。この繰り返しにより、浅い睡眠しかとれなくなるため、日中の眠気につながってしまうのです。

傾眠につながる要因

傾眠状態につながる要因には、さまざまなものがあります。一つずつ見ていきましょう。

脱水症状

脱水状態になると、意識レベルが低下し、傾眠状態を引き起こす場合があります。

特に高齢者は、自ら水分を控えたり、食事の摂取量が少なかったりと、水分不足になりやすいため注意が必要です。また、高齢者本人は水分が少ないことを自覚していない場合が多いため、食事や水分の摂取量を確認しておきましょう。寒い時期は特に脱水に対する意識が薄れるため、まわりの人が水分の摂取を促すことが大切です。

脱水についてはこちらをご覧ください。

脱水症状のチェック方法とは|主な発症原因や対処法を徹底解説

認知症

認知症になると脳の働きが低下して無気力状態となり、傾眠状態につながる場合があります。

また、見当識障がいによって昼夜が逆転してしまい、生活リズムを崩してしまうことも少なくありません。夜間の睡眠が十分にとれず、昼間に強い眠気を引き起こしたり、無気力状態につながったりしてしまうでしょう。

夜間ゆっくり眠れるようにするためには、日中の活動量を増やせるように、声をかけたり生活環境を見直したりすることが大切です。

慢性硬膜下血腫

慢性硬膜下血腫は、頭を強く打った後に脳とそれを覆う膜(硬膜)の間に血腫ができてしまう病気です。

血腫が脳を圧迫し、さまざまな症状を引き起こします。頭痛や歩行障がい、さらに認知症の症状が表れることもあります。

高齢者の場合、バランス機能や反射神経の低下から転倒して頭を打つことも少なくありません。転倒時に「どこも打っていない」と言うこともありますが、本人の自覚がない場合もあるため、早めに受診すると良いでしょう。

慢性硬膜下血腫を防ぐためには、転倒しないようにまわりの人が見守ったり、万が一転倒してもけがを最小限に抑えられるように環境を整えたりすることが重要です。

体力低下

高齢になると、徐々に体力が低下してしまいます。そのため、疲れやだるさを感じやすく無気力になる方が多くなる傾向があります。その結果、刺激が少なくなって神経伝達機能が低下し、傾眠につながってしまうのです。

しかし、高齢になると体力が低下するのは自然なことであり、日中にウトウトしてしまうことは珍しくありません。そのため、傾眠状態を見落とし、重篤な病気の徴候に気づかない場合があります。

普段よりもウトウトしていることが多かったり、覚醒しにくい様子が見られたりするようであれば、病気の徴候を疑った方がよいでしょう。

臓器への異常

肝臓や腎臓に異常がある場合、傾眠状態になることがあります。

ほかにもウイルス感染や便秘など、身近な病気が原因となり、意識がはっきりしない場合もあるでしょう。

身体に不調があると、人体は休ませようとする機能が働くため、傾眠状態につながりやすくなります。治療を終えて体調が改善すれば解消される場合がほとんどですが、生活リズムが崩れてしまう場合もあります。その際、傾眠の症状が残る場合もあるため、治療後は生活リズムを整えるように努めましょう。

また、治療薬が原因で傾眠につながっている場合もあります。

代表的なものでは、アレルギーの治療薬です。眠気を誘発する成分が入っているため、傾眠の症状を引き起こす場合があります。ほかの薬にも副作用として眠気につながるものがあるため、お薬手帳などで確認したり、医師や薬剤師に確認したりしておくと良いでしょう。

傾眠で生じる3つのトラブル例

傾眠は単なる居眠りとは異なります。傾眠状態が続くとさまざまな症状を引き起こす可能性があります。

以下で、傾眠によるトラブルの例を3つ見ていきましょう。

せん妄状態になる

傾眠状態が続くと、せん妄につながる可能性があります。

せん妄は時間や場所がわからなくなる見当識障がいから始まり、集中力や思考の低下など、さまざまな徴候や症状を引き起こす可能性があります。症状や徴候は、一日を通して改善や悪化を繰り返し、夜間に悪化しやすいのが特徴です。

せん妄は認知症とは異なり、意識がはっきりしていれば症状が落ち着いているものです。しかし生活リズムが崩れたり環境が変わったりすると表れやすくなるため、原因がある程度はっきりしている場合は、それを取り除くようにしましょう。

筋力低下による事故

傾眠状態が続くと、活動量が低下してしまいます。活動量が低下すると筋力や意欲が低下して、転倒や転落などの事故につながるおそれがあります。高齢になるとさらにそのリスクは高まり、骨折や頭部の外傷などにより入院を余儀なくされる場合もあります。

事故が原因で要介護状態となり、最悪の場合死亡してしまうことも考えられます。

転倒や転落事故は、活動の制限や意欲の低下を招きます。さらに傾眠状態を引き起こす負のループに陥ってしまう可能性があるため、事故を起こしにくい環境を整備したり、まわりの人が見守れる状況をつくったりしましょう。

食事中の誤嚥

食べ物や飲み物を飲み込むと、正常であれば食道へ運ばれます。

しかし傾眠状態だと、嚥下反射(摂取したものが気管に入らないように蓋をする機能)が遅れてしまいます。摂取したものが気管から肺に送られてしまうことを誤嚥と呼び、状況によっては誤嚥性肺炎(誤嚥によって起こる肺炎)を引き起こす原因となります。

誤嚥しそうになった際はむせ込んで吐き出そうとしますが、傾眠傾向の場合はこの機能が働きにくく、喉に詰まって窒息する可能性もあるのです。

そのため特に高齢者が食事する際は、しっかりと覚醒しているかどうかをまわりの人が確認し、誤嚥の徴候を注意深く観察しましょう。

誤嚥についてはこちらもご覧ください。

誤嚥(ごえん)とは?予防策や対処法をわかりやすく解説

傾眠になった場合の対処方法

傾眠にはさまざまなリスクが生じるため、発生した場合は早急に対処しましょう。主な対処方法は以下のとおりです。

水分を積極的に摂取する

もし傾眠になってしまった場合は、水分を積極的にとりましょう。先述したように、傾眠は脱水によって引き起こされる可能性があるからです。

一度にたくさんの水分をとるのではなく、こまめに摂取することが大切です。

また、一日中眠くならないようにするためには、朝一番に水を飲みましょう。脳が覚醒し、気持ちの切り替えにつながります。

認知症ケアの一環としても水分摂取は推奨されているため、健康維持のためには積極的な水分補給が大切です。

食事の内容や薬の服用タイミングを考える

栄養不足は疲れと密接に関係があり、傾眠状態を悪化させる可能性があります。そのため食欲不振に陥った場合は、食習慣や栄養摂取量を記録し、医師の指示を仰ぎましょう。

不足している栄養素を補う食事の内容について、アドバイスをもらってください。

また、薬の副作用による眠気が疑われる場合も、医師に相談して薬を調整してもらうと良いでしょう。眠気を感じた時間や状況を報告できるようにしておいてください。

運動を通じて睡眠の質を高める

日中運動して活動量を上げると、ほどよく体が疲れて、良質な睡眠をとれるようになります。ラジオ体操や散歩などの軽い運動でも良いので、体を動かす機会を増やしましょう。夜間良質な睡眠がとれれば、生活リズムが改善されて傾眠を解消できます。

また、睡眠導入剤の使用を控えられれば副作用による倦怠感や眠気も軽減され、生活リズムの改善に大きな効果が期待できるでしょう。

傾眠予防につながる福祉用具

ここからは、傾眠予防につながる福祉用具を紹介します。

今回は体を起こして活動するときに効果的なものをピックアップしています。

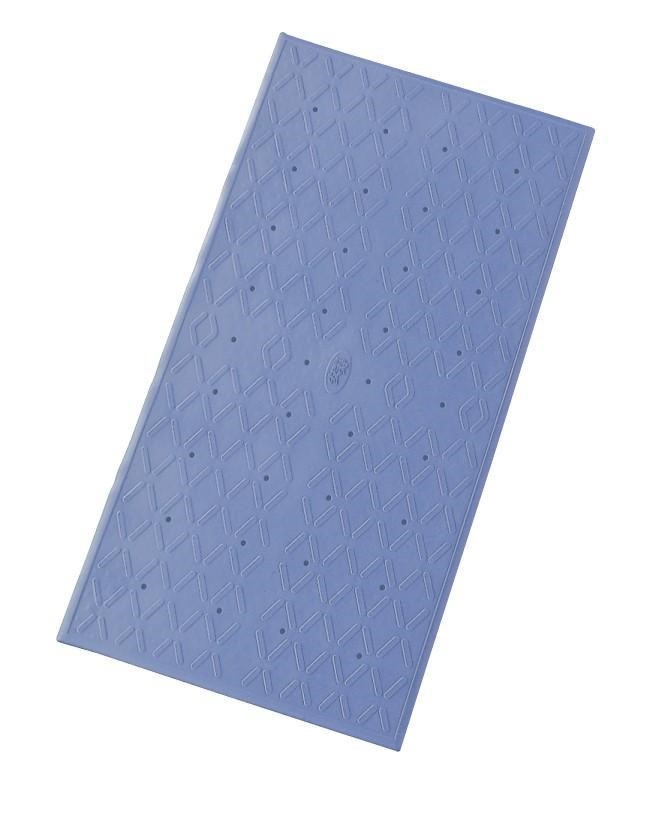

吸着すべり止めマットMサイズ

お風呂に入ると眠りにつきやすくなり生活リズムが整うため、傾眠予防につながります。しかし、お風呂場は転倒しやすく危険も伴います。そのような場面で活躍するのが、お風呂場で使用する滑り止めマットです。

安寿吸着すべり止めマットMサイズは、たくさんの吸盤があり、設置面にしっかりと吸着します。しっかりと固定されるため、滑りにくく安心して移動することができます。

湯船の中でもマットが反りにくく、踏んでもずれないため安心です。

| カラー | レッド・ブルー・グリーン |

|---|---|

| サイズ | 幅70cm、長さ36cm、厚さ0.8cm (Sサイズや2枚入りタイプもあり) |

ミケーレ

先述のとおり、日中の活動量を上げると睡眠の質が高まるため、傾眠を予防できます。

お散歩や日中の運動時におすすめの福祉用具は、押して使える歩行器です。

ミケーレは左右に折りたためるため、狭い箇所でも便利に収納できます。また、前面のキャスターは足で蹴り上げることができ、段差も楽に乗り越えられます。運動不足を解消して生活のリズムを整えたい方にもおすすめです。

| サイズ | 幅53.5×長さ60.5×高さ79~95cm(6段階) |

|---|---|

| 折りたたみ時 | 幅23.5×長さ60.5×高さ79~95cm(6段階) |

| 重さ | 5.9kg バッグの積載量5kg |

マイチルト・コンパクト-3D

スリム・コンパクトでありながら高機能な、ティルト・リクライニング型車いすです。座位姿勢が不安定な方のために背張りを細かく調整できる設計になっており、正面・側面・上面(3D)から安定させてくれます。また、背張りを左右独立させて調整できるため、背骨の変形がある方でも快適に座っていられます。

小柄な方だと頭が届きにくかったヘッドレストも、左右・前後・角度と調整可能な「スネークヘッドサポート」により、頭部や首への負担を軽減してくれるでしょう。

ティルト機能とリクライニング機能が独立しているため、背中の傾き具合を個々に合わせて調整できるのもたいへん便利です。

リフトアップユニット付きタイプであれば車輪が浮き上がり、真横への移動やその場での方向転換もでき、自宅などの限られたスペースでの旋回も可能です。

折りたたんでコンパクトにすれば軽自動車の後ろにも積め、お出かけもしっかりとサポートしてくれます。

外出や活動への参加がしやすくなり、脳が活性化して傾眠予防にもつながるでしょう。

| サイズ | 幅53×長さ99.5~108×高さ108.5cm 座幅40cm・座面高43~45cm 前輪:6cm・後輪16cm |

|---|---|

| 可動域 | リクライニング:90~125度 ティルト角度:0~30度 |

| 重さ | 24kg |

まとめ

今回は傾眠について解説しました。傾眠は、単なるウトウト寝ている状態とは異なり、重篤な病気が隠れている場合もあるため、注意が必要です。

傾眠状態が続くと、生活の質の低下や誤嚥性肺炎などの病気につながることもあります。

認知症や意欲の低下、内服などの影響から傾眠状態を引き起こす可能性もあります。生活習慣の改善が必要になるため、医師と相談し、薬や食事から見直していきましょう。

日中の活動をサポートする、さまざまな商品があるため、ぜひヤマシタに相談してください。

ご利用者の状態にあわせた福祉用具を選定させていただきます。

営業所は安心の365日体制。

お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。

メールは365日24時間受付

受付時間 9:00~18:00

ゆづる(渡口将生)

介護支援相談員・ライター

介護福祉士として10年以上介護現場を経験。その後、介護資格取得のスクール講師・ケアマネジャー・管理者などを経験。介護の悩み相談ブログ運営中。NHKの介護番組に出演経験あり。現在は、介護相談を本業としながら、ライター活動を行っており、記事の執筆や本の出版をしている。また、マーケティング事業として起業サポートやコンサル業も行う。