更新日:

高齢者の体操には何がある?中止基準や楽しく安全に行うポイントも解説!

高齢者が行う体操は、心身の機能を維持・向上させ、意欲的な生活を送るための大切な活動です。

本記事では、高齢者が行う体操を「座ってできるもの」と「立って行うもの」に分けて紹介します。

また、体操のもつ役割や運動の中止基準、安全に行うポイントなどもあわせて解説していきます。

高齢者向けに体操を実施する方は、参考にしてください。

座ってできる体操

座ってできる体操には、首・肩・腰など上半身の運動があります。

座って行うため、安全に実施できる点が特徴です。

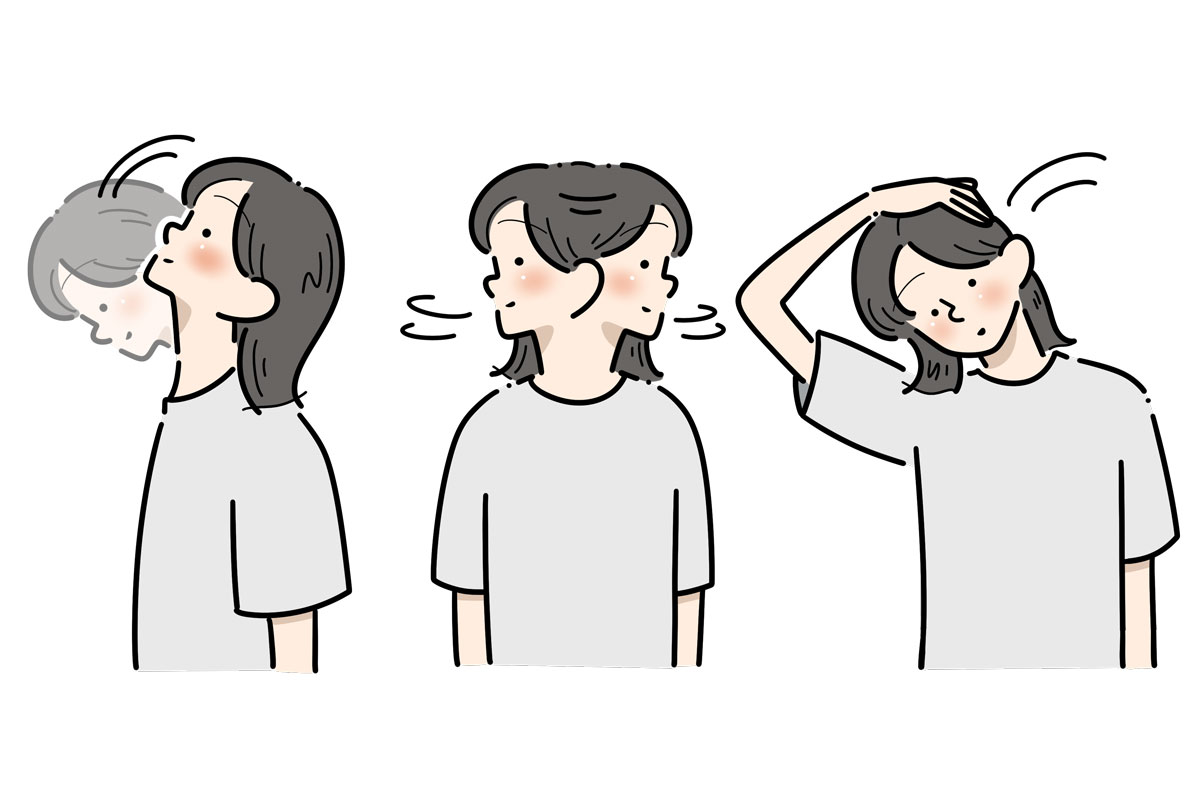

首の運動

首の運動には、以下3種類の動きがあります。

それぞれ10回ほど行いましょう。

- 前後に倒す

- 左右を向く

- 左右に倒す

期待できる効果は以下のとおりです。

- 肩こりの予防

- 噛む・飲み込む力がつく

- バランス能力を保つ

- 首の筋肉がゆるんで動く範囲が広くなる

首を動かすと頭の位置が変わるため、痛みやめまいを起こす方もいます。

無理せずゆっくり行いましょう。

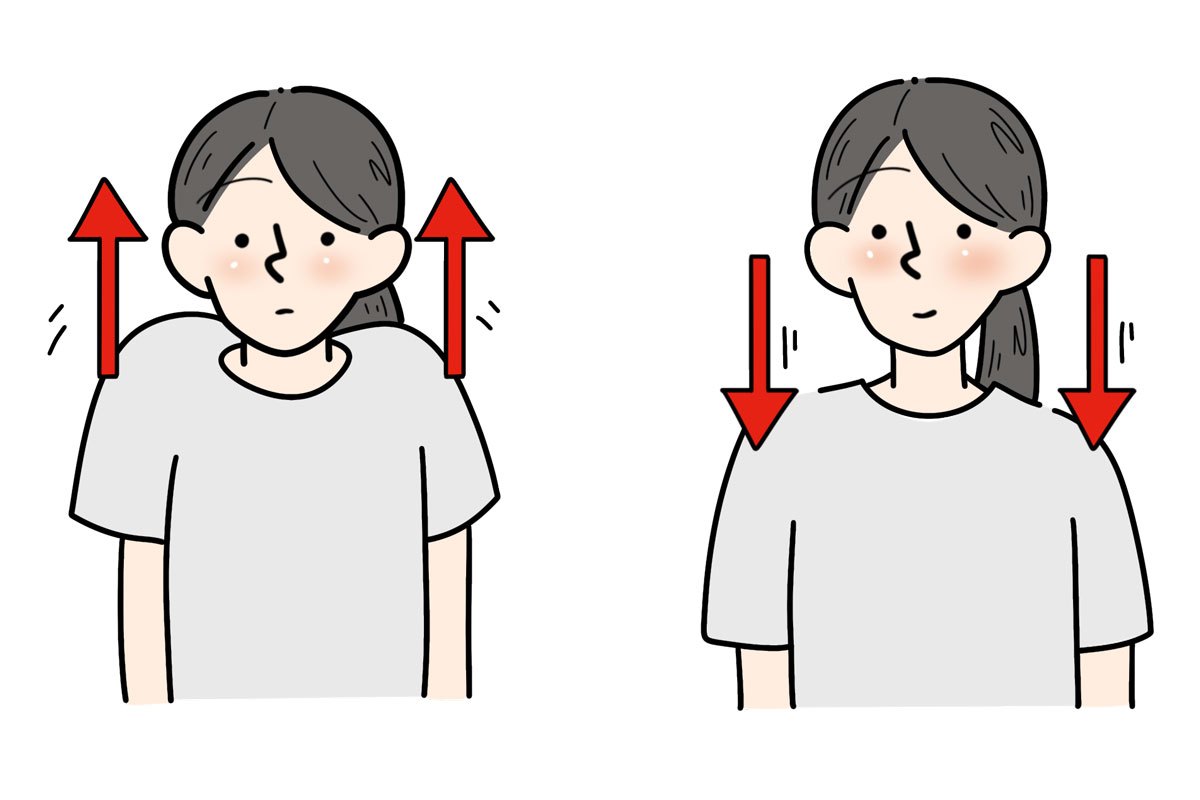

肩の運動

肩まわりの筋肉をほぐし、動く範囲を広げる運動です。

着替えや入浴時の洗体・洗髪などが楽に行えるようになります。

肩は関節が球状になっているため、前後・上下・左右といろいろな方向に動きます。

運動は以下のように行いましょう。

- 肩の上げ下げ(すくめてストンと落とす)

- 肘をまわす(弧を描くように大きく)

それぞれ10回ほど行います。

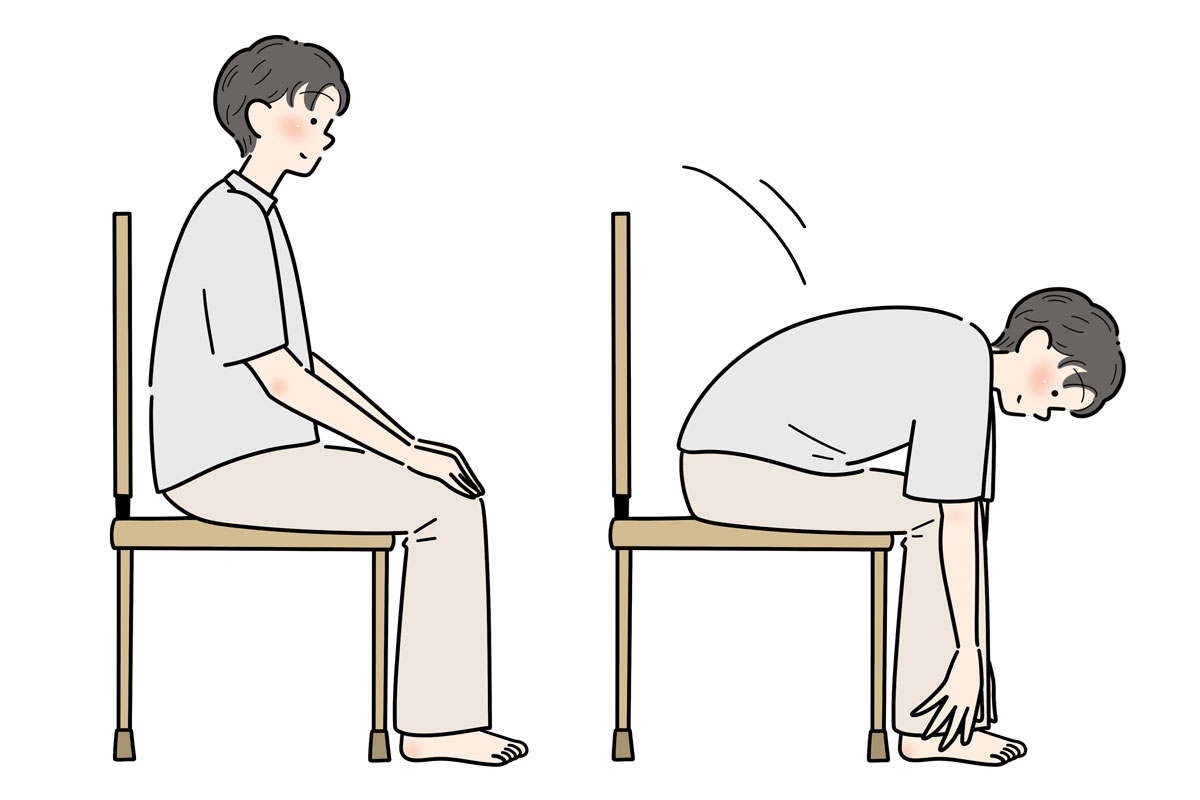

腰の運動

背中・腰・股関節の柔軟性が改善され、靴や靴下の脱ぎ履きが楽にできるようになります。

また、腰痛予防の効果も期待できます。

以下の順に行いましょう。

- 両手を太ももにおく

- 両手を膝・足首へと滑らせながら身体を曲げる

腰や背中の筋肉が伸びているのを感じることが大切です。

ゆっくりと20秒ほどを目安に行いましょう。

【参考】

e-ヘルスネット ストレッチングの実際

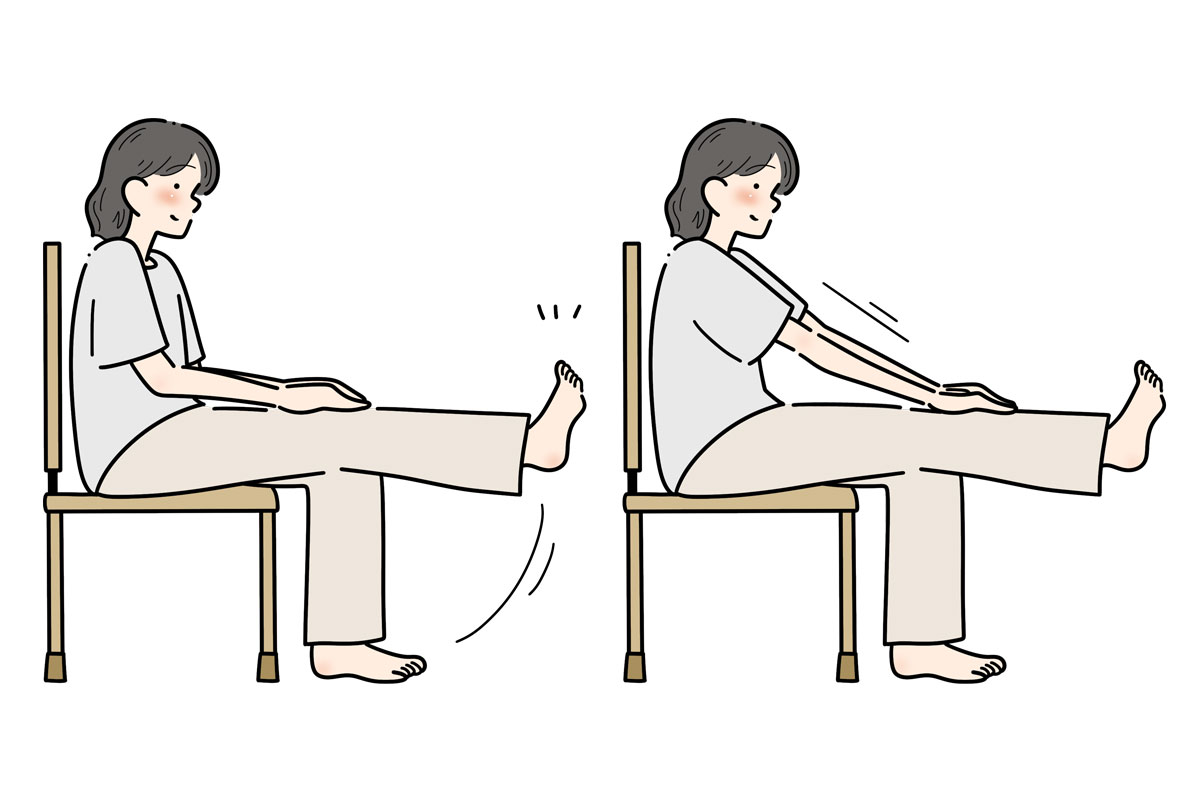

太ももの運動

太ももの裏にある「ハムストリングス」という筋肉をストレッチする運動です。

腰痛や神経痛の改善が期待できます。

以下の順に行いましょう。

- 椅子に座って片足を伸ばし、つま先を上に向ける

- 身体を起こしたまま、両手を膝からすねに向かって伸ばしていく

腰痛や、足に電気が走るような痛みが出た場合は、中止してください。

捻りの運動

捻りの運動には、腰や背中がやわらかくなる効果があります。

歩行中に急に引き返したり、トイレの水洗レバーを操作したりするときのバランスがとりやすくなります。

身体を左右に捻りながら、両腕を一緒にまわしましょう。

いっぱいまで捻じったところで20秒姿勢をキープします。

脇腹の運動

脇腹の運動は、姿勢の改善や呼吸機能の維持・向上が期待できます。

以下のように左右行いましょう。

- 右手を上げながら左に身体を倒す

- 左手を上げながら右に身体を倒す

脇腹から腰の付近が伸びているのを確認しながら、20秒ほど伸ばします。

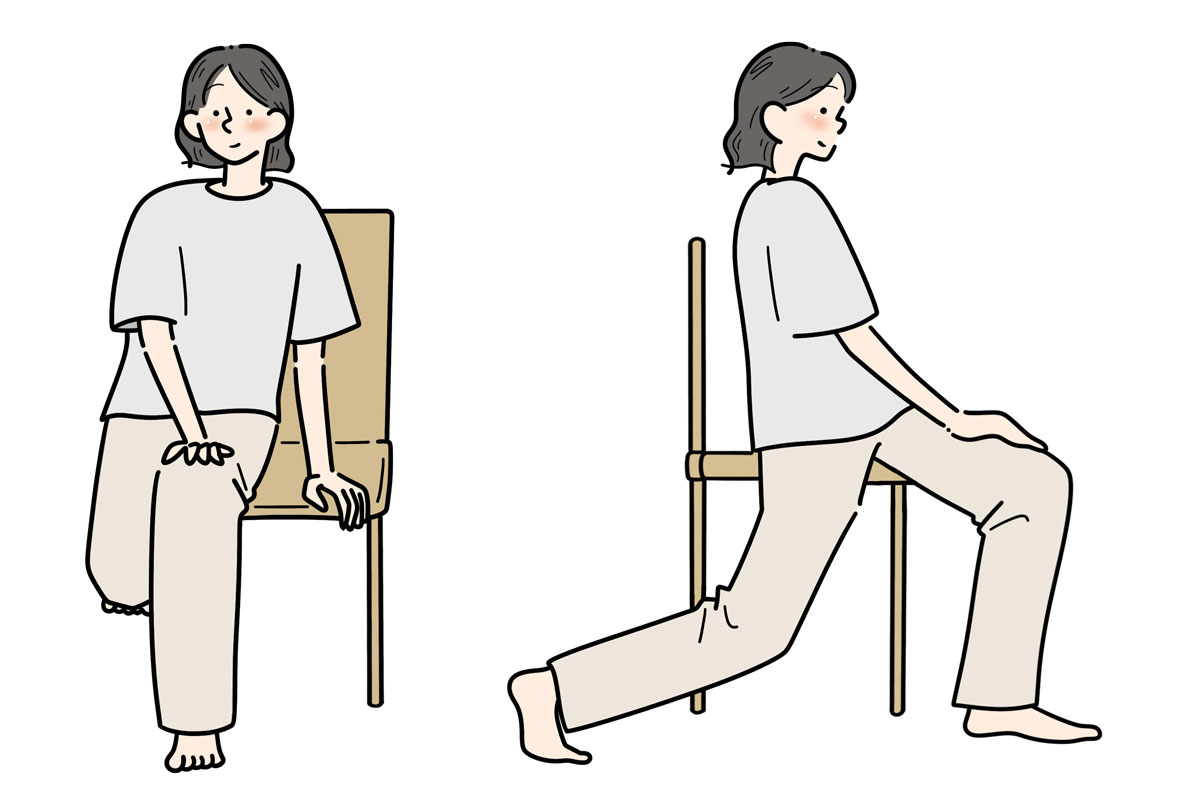

股関節の運動

股関節の運動では、足のつけ根にある腸腰筋をよく伸ばしておきましょう。

腸腰筋がやわらかくなると、姿勢や腰痛の改善が期待できます。

以下の順に行いましょう。

※右の腸腰筋を伸ばす場合

- 椅子の右端に座り、右足を後ろへ伸ばす

- 左足は膝を曲げ、足の裏全体を床につける

- 身体をまっすぐに起こしたまま、骨盤を後ろに倒すようにする

20秒ほどを目安に行いましょう。

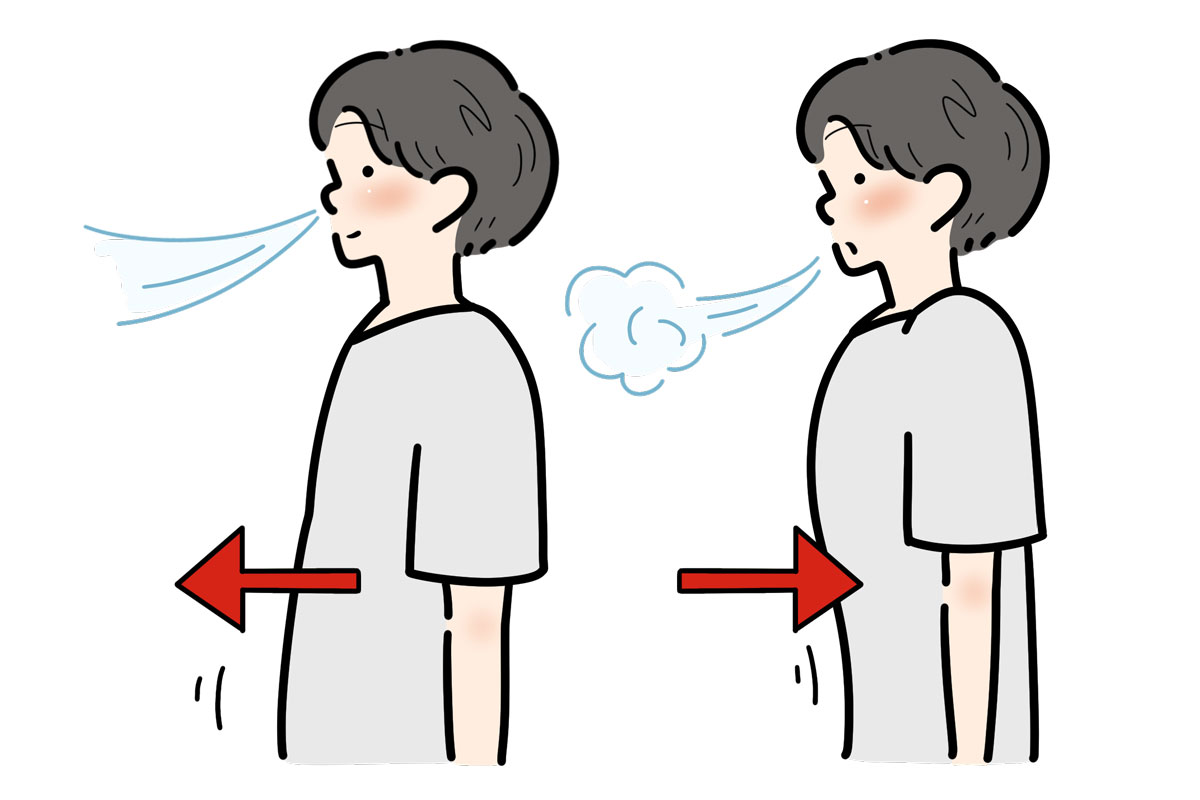

深呼吸の運動

深呼吸の運動では横隔膜が鍛えられ、腹式呼吸を意識すると腹筋にも効果があります。

腹筋が鍛えられると、姿勢の安定や腰痛予防につながります。

以下の順に行いましょう。

- 鼻からゆっくりと息を吸い込みながら、おなかを膨らませる

- 口からゆっくりと息を吐きながら、おなかをへこませる

10回ほどを目安に行ってください。

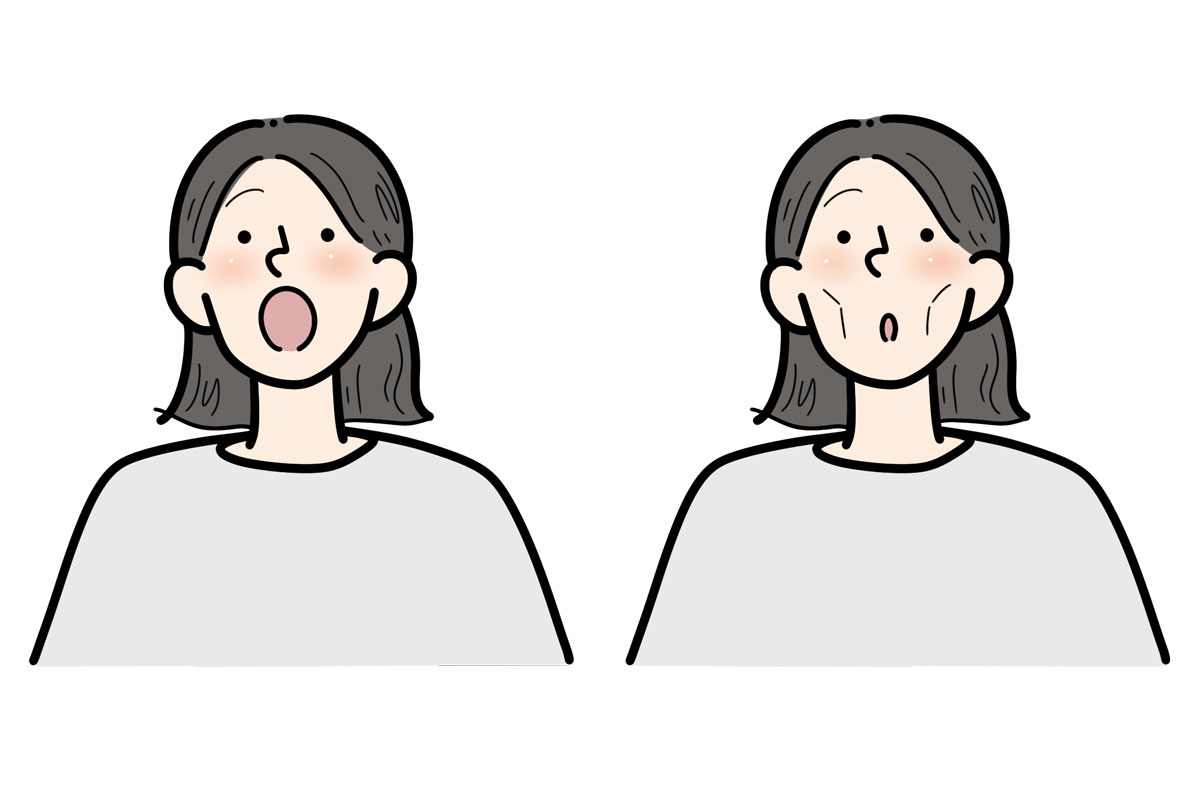

口腔体操

口・頬・舌・のどの筋肉を鍛え、以下の機能に効果があります。

- 咀しゃく(噛む)

- 嚥下(飲み込む)

- 表情をつくる

- 会話を楽しむ

以下の体操を行いましょう。

- 口を開けしめする

- 口をすぼめた後、横に引く

- 頬を膨らませたりすぼめたりする

- 舌を出し入れしたり、口の中で舌をまわしたりする

- 「パ」「タ」「カ」「ラ」をくり返したり「パパパ」「タタタ」など発音したりする

それぞれ10回ほど行ってください。

立って行う体操

立って行う体操では、主に足と体幹(胴体)の筋肉を鍛え、転倒予防の効果が期待できます。椅子や机を用意し、軽く手を添えて行いましょう。

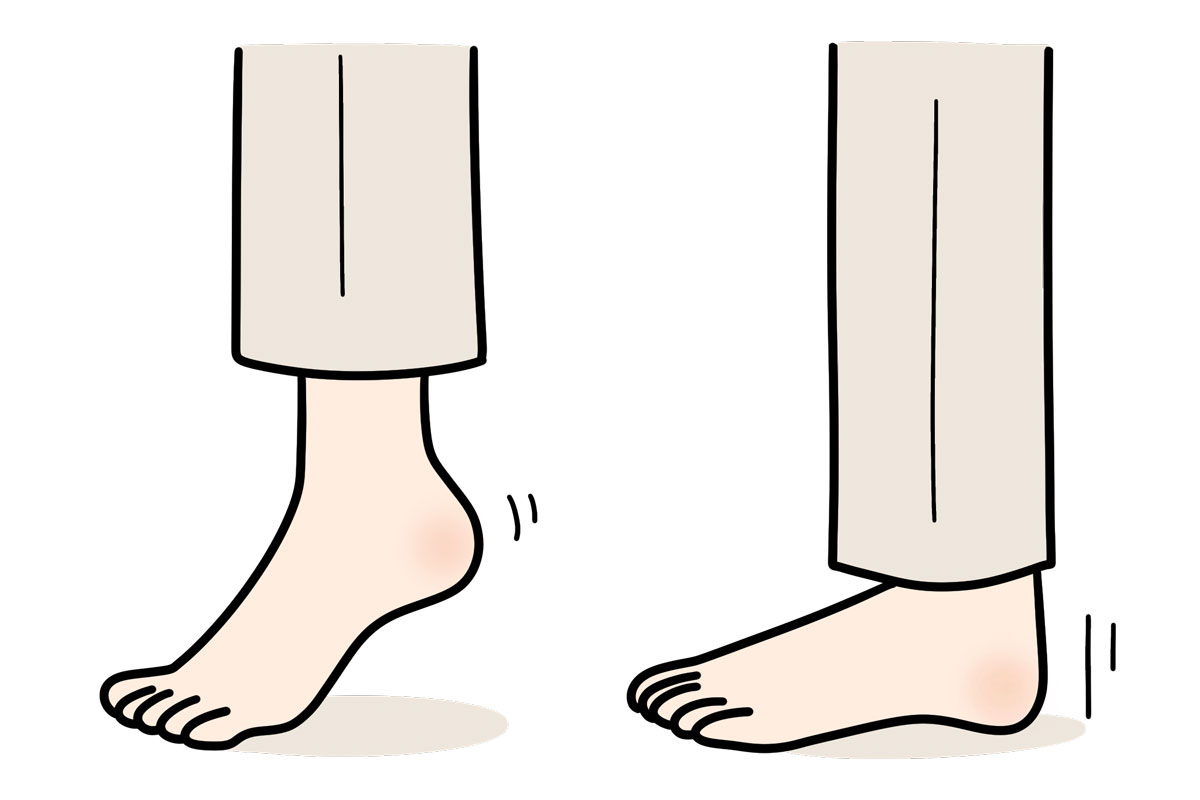

ふくらはぎの運動

歩くときに足で蹴り出す力や、身体をまっすぐに起こす力をつける運動です。

以下の順に行いましょう。

- 足を肩幅にひらく

- 両方の踵を軽く上げ下ろしする

- 慣れてきたら、勢いよく上げてからゆっくり下ろす

3と4はそれぞれ10回ほど行います。

身体を前に倒さず、まっすぐ起こして行うのがポイントです。

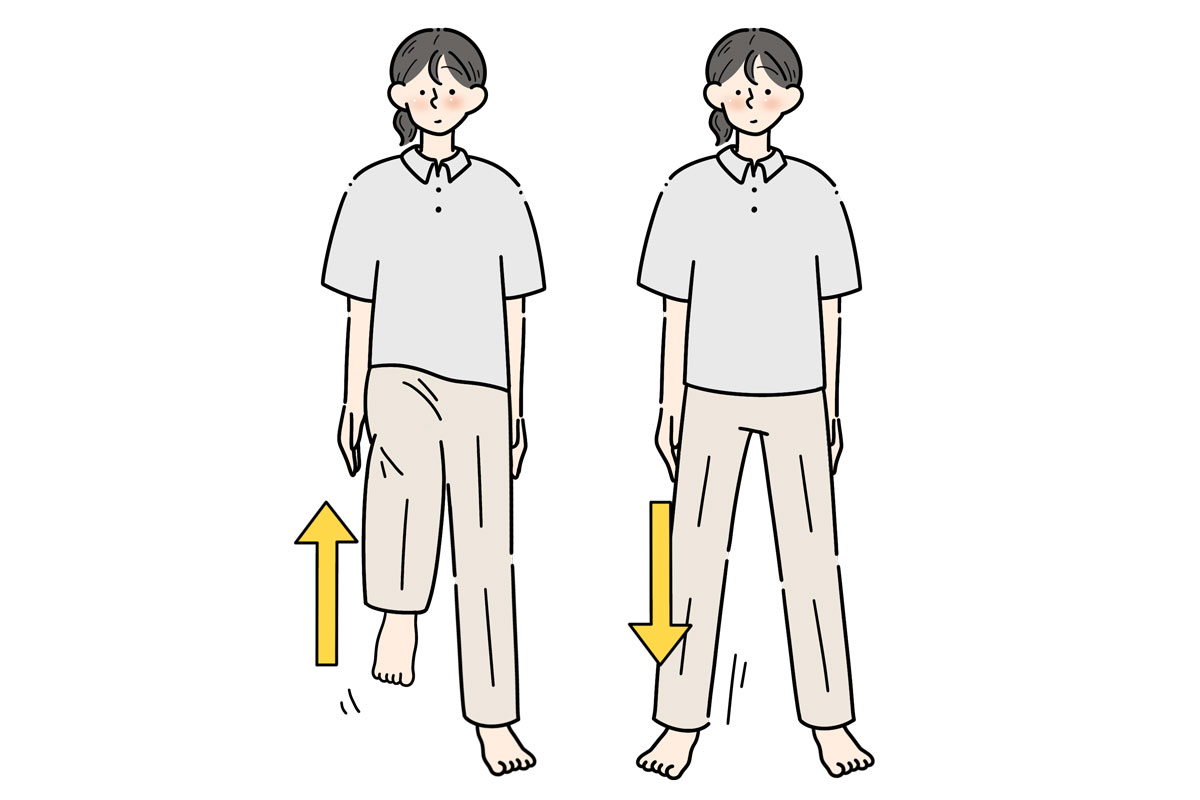

軸足の運動

上がっていない方の足に体重をかけ、軸足として支える練習です。

左右の体重移動が円滑になり、片足で立つバランスが向上します。

以下の順に行いましょう。

- 足を肩幅にひらく

- 片足を小さく5回上げて下ろし、もう片方も同様に行う

- 慣れてきたら大きく5回上げて下ろし、もう片方も同様に行う

3は下ろす際、床につま先がほとんど触れないようにしましょう。

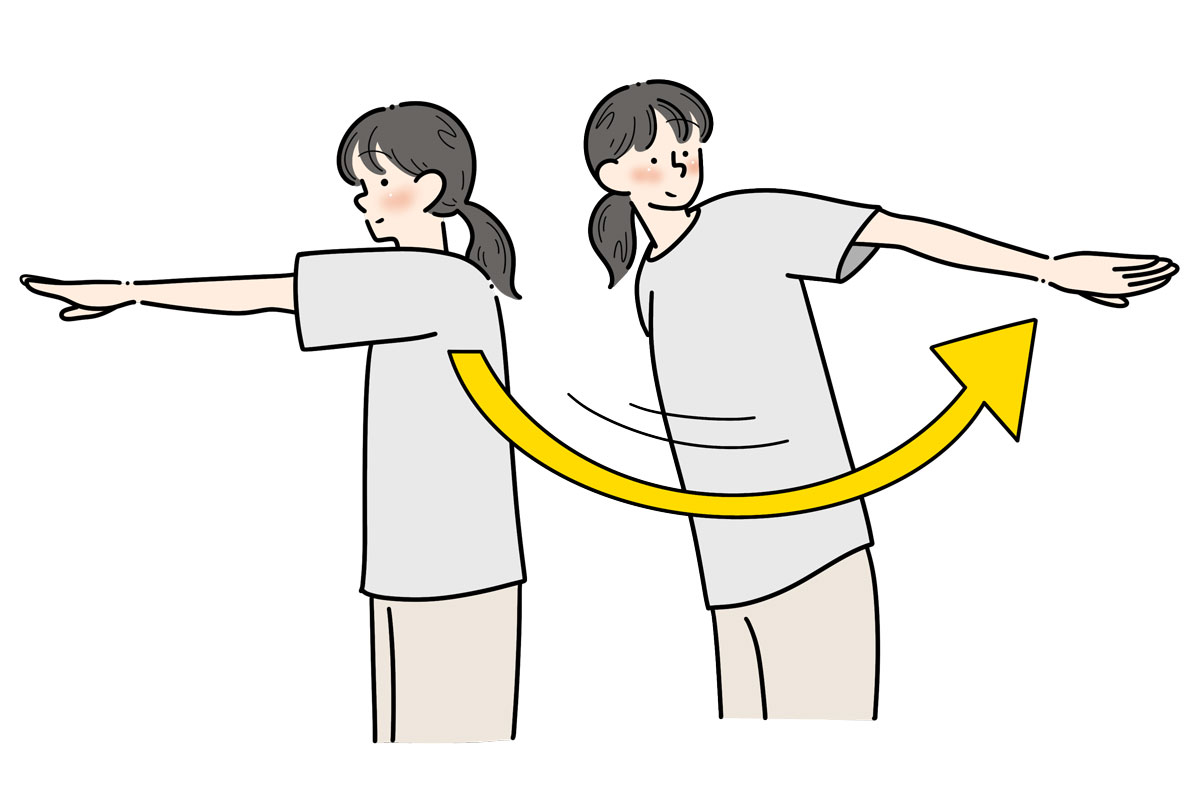

体幹の運動

体幹の運動には、胴体の柔軟性が改善し、歩くときに腕を振りやすくする効果があります。

以下の順に行いましょう。

- 腰より少し広く足をひらく

- 片手を前に伸ばし、上げた手を後ろにまわしながら手の方に振り向く

- 8カウントで1回とし、左右2回ずつ行う

手の動きを意識しすぎて、体幹の動きが小さくならないようにします。

身体全体で手を追いかけるように、行いましょう。

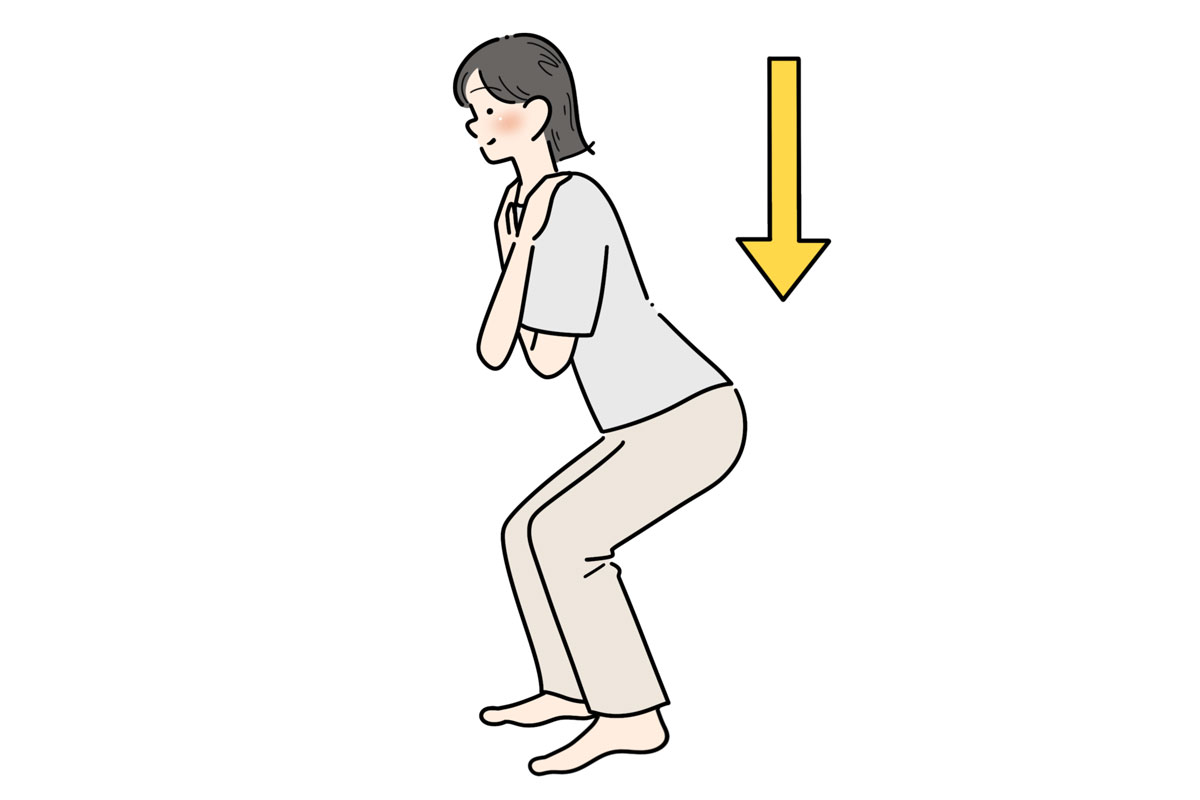

スクワット

スクワットは、太ももの前と後ろの筋肉や、足全体を効率的に鍛える運動です。

以下の順に行いましょう。

- 足を腰の幅ほどにひらく

- 「1、2、3、4」で膝を曲げ、「5、6、7、8」で伸ばす

膝を曲げるときはお尻を後ろに引きながら行います。

一方で、伸ばすときは足全体で身体を押し上げるように踏ん張りましょう。

足踏み・踵上げの運動

足踏みは、股関節の前側にある「腸腰筋(ちょうようきん)」を鍛える運動です。

歩くときの足を上げるのを助け、転倒予防につながる効果があります。

また、姿勢をまっすぐに保ち、背骨の正常なS字カーブをつくって腰痛予防にもなります。

左右の足を交互に「1、2、3、4」で小さく、「5、6、7、8」で大きく足踏みしましょう。

8までカウントして1回とし、2回行います。

体操のレクリエーションが重要な理由

高齢者にとって体操のレクリエーションが重要な理由は、以下の目的があるからです。

- 運動習慣を身につける

- 他者との交流をとおして孤立感を解消する

- 日常生活に楽しみを見出す

高齢になると身体の機能が衰えやすくなります。

適度な運動習慣を身につけることで、身体機能の維持・向上が期待できます。

体操のレクリエーションは、集団で行うものです。

他者とはげましあって行うと連帯感がうまれ、集団に溶け込みやすくなります。

そして日常生活に楽しみを見出すことで、意欲的な生活が送れるようになります。

このように体操のレクリエーションには、心・身体・社会生活といったさまざまな側面から、高齢者の健康を保つ重要な役割があるのです。

体調によっては体操を行ってはいけない場合もある

体調によっては、体操を行ってはいけない場合もあります。

「アンダーソン・土肥の基準」という運動の中止基準を紹介します。

【運動を行わない方がよい場合】

- 安静時脈拍数が120回/分以上

- 上の血圧が200mmHg以上

- 下の血圧が120mmHg以上

- 労作性狭心症がある(動くと胸が痛む・苦しい)

- 心筋梗塞を起こしてから1ヶ月以内

- うっ血性心不全の所見が著しい不整脈がある

- 心房細動以外の著しい不整脈がある

- 運動前からすでに動悸・息切れがある

【途中で中止する場合】

- 中等度の呼吸困難、めまい、吐き気、胸の痛みなどが出た

- 脈拍が140回/分以上

- 1分間に10回以上の期外収縮が出る、または頻脈性不整脈(心房細動、上室性または心室性頻脈)あるいは徐脈(50回未満/分)が出た

- 上の血圧が40mmHg以上、または下の血圧が20mmHg以上上昇した

【一旦中止して回復してから再開する】

- 脈拍数が運動時の30%をこえた、ただし2分間の安静で10%以下に戻らない場合は中止するか極めて軽い運動に切り替える

- 脈拍数が120回/分をこえた

- 1分間に10回以下の期外収縮が出た

- 軽い動悸や息切れを訴えた

上記の基準を守らずに運動を続けると、体調の悪化を招く恐れがあり、場合によっては生命の危険にもつながってしまいます。

必ず基準を守り、安全に体操を楽しみましょう。

体操を楽しく安全に行うポイント

体操を楽しく安全に行うためには、いくつかのポイントを押さえておきましょう。

高齢者によってできる動きは異なるため、椅子やテーブルを用意し、レベルに合わせた内容や環境の準備が大切です。

また、アップテンポの音楽を流すことで気持ちを高め、意欲的に行えるよう配慮します。

服装は、ジャージやスウェットなど伸縮性のある物を着用し、運動靴を履いて行いましょう。

このように、楽しく安全に行える配慮が大切です。

まとめ

高齢者の体操にはさまざまなバリエーションがあります。

体操のレクリエーションは、運動習慣を身につけることだけが目的ではありません。

他者との交流を促進し、心身ともに健康的な生活を送る意味もあります。

一方で、体操は一定の基準に合わせて行わないと、体調を崩す恐れがあります。

楽しく安全に行える配慮が、高齢者の体操には重要です。