更新日:

清拭とは?目的や正しい手順、注意点を解説

清拭(せいしき)とは利用者の全身または身体の一部をタオルなどで拭く行為です。皮膚の汚れを落とし、清潔を保つためにおこないます。

介護場面での清拭は入浴ができない方にとって重要な役割を果たします。しかし、身体を拭くと言っても、どのように行えばよいのか悩む方も多いでしょう。

この記事では清拭の方法や効果的におこなうコツ、注意点を説明します。あわせて清拭により期待できる効果についても紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

清拭とは

清拭は蒸しタオルなどを使って身体を拭く行為を指します。

主に怪我や病気などで入浴できない方に対して、清潔を保持するために必要な支援です。清拭には「全身清拭」と「部分清拭」の2つの方法があります。

清拭の部位は、対象者の身体状態や希望にあわせておこない、足や手などの一部分を入浴させる「部分浴」とあわせておこなう場合もあります。

入浴が困難な方の心身にさまざまな効果やメリットが期待できるため、清拭をおこなう側も受ける側も目的や役割を理解しておくとよいでしょう。

清拭の目的

清拭には身体の汚れを落とし、皮膚を清潔に保つ以外にも目的があります。目的は次のとおりです。

- ストレス解消や免疫力の向上を図る

- 床ずれ(褥瘡)などの異常を早期発見する

- 傷口を清潔に保つことで感染症を防ぐ

- 清拭時に身体を動かすことで関節の硬直(拘縮)を防ぐ

上記のようにさまざまな目的や役割があります。目的をしっかりと理解しておくことで、より効果的に清拭をおこなえるでしょう。

清拭による効果

清拭によって得られる主な効果は次のとおりです。

- かゆみ解消や爽快感につながる

- 血行促進が期待できる

- リラックス効果が期待できる

- 清拭時の腹部マッサージで便秘予防が期待できる

清拭には、爽快感と同時にリラックス効果があります。そのほかにも便秘予防や筋肉の緊張をほぐす効果が期待できるでしょう。

また、着替えや寝具の交換のタイミングにもなり、清潔な状態を保持することもできます。

清拭の事前準備

清拭中に慌てないためにも、事前準備が大切です。

清拭に必要な準備物は次のとおりです。

- 着替え

- 洗面器

- バケツ(汚水入れ)

- 熱めのお湯(50~60℃)

- バスタオル

- 清拭部位ごとの替えタオル(5~7枚)

- 石鹸

- 使い捨て手袋

- 陰部洗浄用のボトル

- 必要に応じて塗布薬や保湿剤、爪切り

- 床濡れ防止のためのビニールシートや新聞紙

タオルは部位ごとに交換するため、多めに用意しましょう。清拭を行う場所の床が濡れないようにビニールシートや新聞紙を敷いておきます。

清拭中は肌の露出が増えるため、周りから見えないようにカーテンやドアを閉めてプライバシーを確保します。また、清拭中に寒くないよう室温を高めにしておきましょう。

お湯はすぐに冷めることを防ぐため、熱めのものを用意して、清拭後は湯冷めしないように室温や衣類などに注意が必要です。

清拭準備のほかにも、清拭を受ける対象者の体温や体調の確認、これから清拭をおこなうことを説明しておきましょう。また、トイレは事前に済ませておくと落ち着いて清拭ができます。

石鹸だけではものたりない場合は、以下のようなお湯に溶かして使用できる清拭料もあり、清拭後にお肌をさっぱりさせたい人や夏場のベトベト感を軽減できるためおすすめです。

介護でお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

営業所は安心の365日体制。

お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。

メールは365日24時間受付

受付時間 9:00~18:00

正しい清拭方法を部位別に解説

清拭のポイントは、基本的には身体の上から下に向かって順番に行うことです。一度にすべての服を脱いでしまうと冷えてしまうため、清拭をおこなう部分だけ脱衣して順番におこないましょう。

タオルを濡らす場合は温度に気をつけ、水分はなるべく残さないように硬くしぼりましょう。清拭が終わった部位は乾いたバスタオルで水分を拭き取り、冷えないように別のタオルなどで覆います。

その都度、対象者とコミュニケーションを取りながら体調変化がないか確認しましょう。拭き終わった箇所に塗布薬が必要であれば医師・看護師の指示のもとおこないます。

ここからは、部位ごとの正しい清拭方法を詳しく紹介します。

- 頭

- 顔

- 腕・腹部

- 背中・足

- 陰部

1. 頭

頭皮を洗うときは事前に髪をブラッシングした後、蒸しタオルで頭を覆っておくと効果的に汚れが落ちやすくなるほか、血行促進によるリラックス効果が期待できます。

ある程度蒸らしたら、ドライシャンプーを使って頭皮を洗浄していきます。シャンプーをする際は指の腹を使って、頭皮を丁寧に優しくマッサージするように揉みほぐしましょう。

頭皮にはたくさんのツボがあるため、意識しながらマッサージをするとより高いリラックス効果が期待できます。

シャンプーが終わったら綺麗な蒸しタオルで泡を拭き取り、乾いたタオルとドライヤーを使って髪を乾かしましょう。

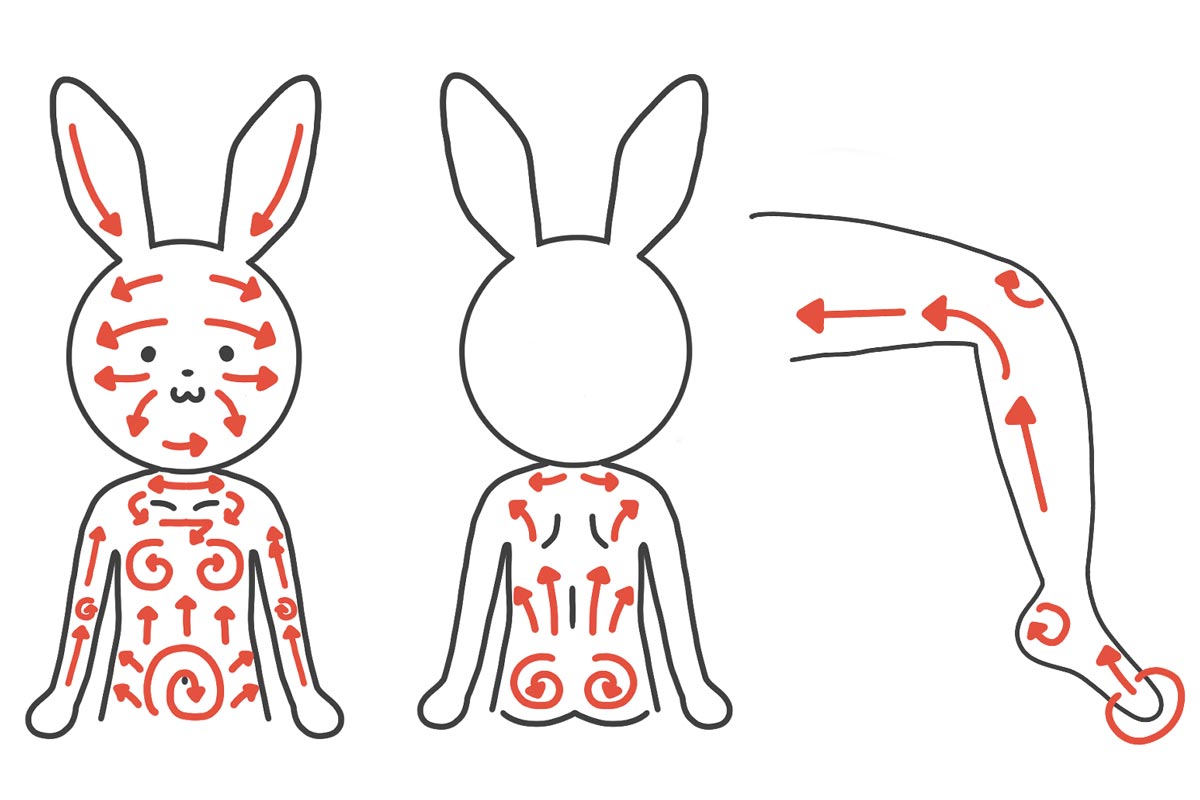

2. 顔

顔の清拭では未使用の綺麗なタオルを使用しましょう。顔の皮膚はデリケートなため柔らかい生地のものが最適です。

デリケートな顔は中央から外側に向かって清拭を行うことがポイントです。

目元から拭き始め、一度拭くごとにタオルの面を変えるなど、毎回綺麗な部分を使うようにするとよいでしょう。目ヤニがある場合は無理にこすらず、少しずつふやかして拭き取ります。

目元を拭く際は目頭から目じりに向かって拭きます。続いて鼻、口、額、頬と清拭していきます。

鼻は口に向かって拭きます。小鼻は皮脂などの汚れがたまりやすいため、注意が必要です。

額は髪の毛の生え際に向かって拭きます。どの部位も顔の中心から外側へ向かって拭くと覚えておくとよいでしょう。

最後の頬が終わったら耳や顎、首を拭いていきます。耳は後ろや中も拭きましょう。

3. 腕・腹部

首から下の清拭では手・腕を先におこないます。

腕部の清拭は心臓から遠い指先側から拭いていきます。このとき対象者の手首を軽く支え手首から脇の方向に向かって拭きましょう。

手指の間や肘の内側、わきの下などは汚れやすいため、念入りに拭いていきます。血行促進のためにも血流を意識しながらおこなうと効果的です。

続いて胸・腹部を拭きます。鎖骨に沿って拭いた後、胸は片方ずつ円を描くように優しく拭きましょう。

腹部はおへそを中心に「の」の字を描くように優しく円状に拭いていきます。「の」の字を描くことで大腸運動を促します。このとき腹部を温めることと、腸の動きを意識すると便秘予防に効果的です。

わき腹は上から下に向かって縦に拭きます。身体を冷やさないように、拭いている部分以外の場所はタオルなどで覆いましょう。

4. 背中・足

寝た状態で背中を拭く際は横向きになってもらいます。うつ伏せは対象者が呼吸しづらいため、なるべく横向きでおこないましょう。

背部は、背骨から身体の外側に向かって拭いていき、肋骨や肩甲骨まわりは骨に沿って優しく拭いていきます。

臀部は左右片方ずつ、円を描きながら優しくなでるように拭いていきます。

床ずれ(褥瘡)のリスクが多い部分でもあるため、優しく丁寧に拭きながら、あわせて皮膚の状態もチェックしましょう。

背中や臀部の清拭をおこなう際も寒くならないように、拭いている部分以外はタオルなどで覆います。

5. 陰部

陰部の清拭はとてもデリケートな部分であるため、なるべく対象者本人に拭いてもらいます。タオルは新しいものや専用のものを準備しておくとよいでしょう。

介助でおこなう場合は対象者の性別によって対応が変わります。

【男性の場合】

- 陰茎(いんけい)

- 陰嚢(いんのう)

- 肛門

しわになっている部分など、汚れがたまりやすい部分は念入りに優しく拭いていきます。

【女性の場合】

- 恥骨から肛門へ一方向に

- 大陰唇・小陰唇

恥骨から肛門に一定方向に拭きましょう。女性は尿道が短く、尿路感染を起こしやすいため肛門へ向かって一方向に拭くことが大切です。

大陰唇や小陰唇など汚れがたまりやすい部分は念入りに優しく拭きます。

介助でおこなう場合は、1回拭くたびにタオルの面を変えて綺麗な部分で拭くようにしましょう。また、必要時は陰部洗浄をおこない、特に清潔を保つように意識してください。

清拭中は、対象者とコミュニケーションを取りながら体調変化がないか確認しましょう。

また、注意をしていても清拭中に皮膚を傷つけてしまうこともあるので、対象者の表情の変化にも注意を向けることが大切です。拭き終わった箇所に塗布薬が必要であれば医師・看護師の指示のもとおこないます。

清拭での注意点

清拭をおこなう上で気をつけるポイントを5つ紹介します。

- 体調の確認を行う

- 保湿をする

- プライバシーを確保する

- 必要な物、手順の確認する

- 身体を冷やさないようにする

身体を拭く際は対象者の体調の変化に注意しましょう。

事前の体調確認のほかに「寒くないですか」や「痛くないですか」など体調の変化に気づけるようにコミュニケーションを取ることが大切です。

さらに体勢が変わるタイミングなどは、体調の変化が起きやすいのに注意しましょう。

対象者の体調によっては部分清拭への変更や、清拭部位の調整が必要です。体調のほかにも、皮膚状態のチェックや肌を傷つけないように優しく拭き取るなどの配慮を忘れないようにしましょう。

また、濡れタオルで拭いた後は身体が冷えやすいため、清拭をおこなっていない場所は乾いたタオルなどで覆います。部屋を適温にしておくなどの準備をしておくとよいでしょう。

そのほか清拭をおこなう際には、対象者の尊厳を守り、作業スペースが見えないようにカーテンを閉めるなど環境に配慮します。

対象者への負担を軽減するためにも、必要なものや作業の手順はしっかり確認し、準備不足により対象者を待たせてしまうことがないようにしましょう。冷えの原因にもなります。

終了時には必要に応じて保湿クリームや軟膏薬を塗布しましょう。

清拭時に起こりやすいトラブルと対処法

対象者に安心して清拭を受けてもらうために気をつけるポイントと、それぞれの対処法を紹介します。

トラブル例①皮膚が傷つく

ひとつ目は清拭中に皮膚を傷めてしまうことです。

高齢者の肌は若い方よりも傷つきやすく、トラブルも起こりやすくなっています。また、できてしまった傷は若い人に比べて治りづらいため注意が必要です。

傷つけないために、肌の弱い部分は優しく丁寧に拭くのはもちろんのこと、柔らかい素材のタオルを使うなど工夫するとよいでしょう。

皮膚が柔らかい部分はこすらずに、とんとんと押し当てて拭くようにします。肌に優しい素材でできたおしりふきシートなどの利用もおすすめです。

トラブル例②床がぬれて危険

清拭中は何度もタオルをしぼるため、水が飛び散る可能性があります。床を汚してしまうほか、濡れた床で滑って転倒する場合もあり危険です。

目の前の作業に一生懸命になるあまり周囲が見えづらくなるため、広い視野を持って作業するように心がけましょう。

また、足元に桶やバケツを置く場合は、作業の邪魔にならない場所に置きます。このとき桶やバケツの下に新聞紙やビニールシートを敷くとよいでしょう。

トラブル③身体が冷えて不調が起きる

清拭直後は身体が冷えやすいため注意が必要です。身体の冷えから体調不良につながるリスクがあることを認識しておきましょう。

予防策としては、なるべく手早く作業をおこない、清拭していない部分はタオルで覆うなどして保温します。

全身清拭に時間がかかってしまう場合は、部分清拭に切り替えることで対処可能です。その場合、1日ごとに清拭する部分を変えていき、全身を2~3日に分けておこなうようにするとよいでしょう。

まとめ

本記事では清拭の内容や目的を説明し、清拭によって得られる効果やメリットを紹介しました。

- 清拭は入浴が難しい方の健康を維持する上で重要な役割を持っている

- 清拭は身体の上から順番におこない、肌が柔らかい部分は優しくおこなう

- 清拭中は対象者の体調に配慮し、不調が出た場合は中止する

この記事を参考に清拭の重要性や清拭によるメリットを理解した上で、効果を意識しながらおこなってみてください。

清拭は、ただ身体を拭くだけの行為ではありません。思いやりを持って丁寧なコミュニケーションを意識すると、安心感からか対象者もリラックスして受けられるでしょう。

介護でお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

営業所は安心の365日体制。

お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。

メールは365日24時間受付

受付時間 9:00~18:00