更新日:

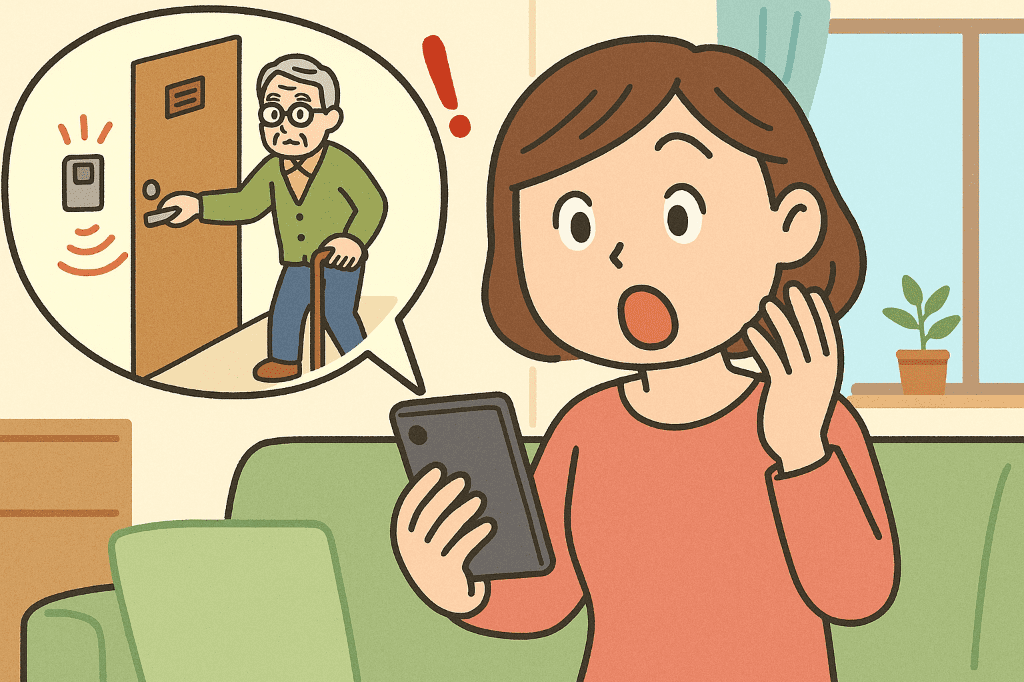

徘徊防止の玄関センサー活用ガイド

高齢者の徘徊リスクを減らすためには、玄関での見守り体制が不可欠です。センサーを適切に選び、設置・運用を工夫すれば、安心できる日常を実現できるでしょう。

本記事では、製品選びのポイントから運用のヒントまでをわかりやすくまとめます。

見守りの考え方

センサー導入は、機器だけでなくケアの輪全体を見直すきっかけとなるでしょう。

出入口・時間帯

外出が懸念される出入口(玄関・勝手口)にセンサーを設置し、夜間や早朝など徘徊リスクが高まる時間帯を優先して見守るのがおすすめです。音や光による知らせ機能を備えたセンサーで、家族や介護者が気づきやすい工夫をしましょう。

対応手順と連携

センサーが反応した際の対応手順を事前に家族で共有しておくことが重要です。自宅にいない家族へも通知できるモデルを選ぶと、より広い対応が可能となります。

センサーの種類

設置環境や目的にあわせて最適なタイプを選びましょう。

マット型・ドア開閉・人感

マット型は踏むことで反応し、寝起きの行動にもタイミングよく反応します。ドア開閉センサーは扉の開きで検知し、屋外への動きをキャッチしやすい特徴があります。人感センサーは人の動きそのものを感知できますが、誤作動が起こりやすいため、設置位置や角度には注意が必要です。

設置位置と誤作動対策

人感センサーは直射日光やエアコン風が当たると誤作動することがあるため、設置位置の調整や感度調整が重要です。

ヤマシタすぐきた掲載商品

ヤマシタすぐきたでは、介護保険レンタル対象の徘徊見守りセンサーを複数取り扱っています。

| 商品名 | タイプ | 主な特長 | 1割負担時のレンタル価格 |

|---|---|---|---|

| 家族コール2・Aタイプ | 床マット型 | マットを踏むとメロディーでお知らせ | 772円/月 |

| 家族コール2・Dタイプ | ドアセンサー型 | ドアの開閉を検知しメロディーでお知らせ | 510円/月 |

運用とプライバシー

見守りと安心の両立には、適切な声かけや記録の習慣化も欠かせません。

声かけ・記録・見直し

センサー作動後は、静かに声かけを行い、状況を確認しましょう。「いつ・どこで・どうしたか」を記録し、見守りの質や対応の改善につなげましょう。

夜間対応と近隣連携

夜間は通知音を調整して介護者の負担を軽減しつつ、安全性を保ちます。また近隣と連絡体制を取り共有することで、万一のときの対応力が高まります。

まとめ

玄関センサーは認知症等による徘徊リスクを早期に把握し、安全を守るための有効な手段です。用途・環境・家族の構成に応じて最適なタイプを選び、設置や運用の工夫を進めれば、ご家庭の安心度を大きく高めることができるでしょう。