更新日:

床ずれを防止|原因や症状、シーン別の防止用具と使い方を解説

- 床ずれとは?

- 床ずれができやすいところ

- このような症状がありませんか?

- 床ずれの改善方法

- 床ずれを予防するために

- 床ずれ防止用具に求められる機能

- 床ずれ防止用具を利用するメリット

- 床ずれ防止用具の種類と効果的な使い方

- 床ずれの分類とマットレス使用の目安

- まとめ

床ずれとは?

床ずれはどうしてできるの?

床ずれは骨の突出したところなどに外力(圧力やズレや摩擦)が加わることにより発生します。外力が加わると、皮膚の内部に応力が発生し、これらが様々な方向に働き、皮膚の組織損傷を起こします。こういった原因は目に見えないため、注意が必要です!床ずれができやすいところ

|

仰向けに寝ている場合

後頭部、肩甲骨、仙骨部など

|

横向けに寝ている場合

耳、肘、腰の付け根、くるぶしなど

|

床ずれはどんな人がなりやすいのでしょう?

- マヒや拘縮があり自分で寝返りができない方

- 栄養状態が悪い方

- 痩せている方

- むくみがある方

- 排泄物や汗により皮膚のふやけがある方

- 薬の副作用で免疫力が低くなっている方

- 圧迫だけでなく摩擦やずれなどの刺激が繰り返されている方など。

床ずれの深さと重症度

床ずれは傷の深さによって重症度が決まります。 具体的には4つのステージと深さ判定不明、深さ判定不能の全6分類で、以下のような内容です。| 床ずれの深さ | 床ずれの状態 |

|---|---|

| 深さ判定不明 | 皮膚損傷・発赤なし |

| ステージⅠ | 圧迫なしでも発赤が続いている |

| ステージⅡ | 真皮まで損傷、薄い水疱やびらん、浅い潰瘍 |

| ステージⅢ | 真皮を超えて皮下組織まで損傷 |

| ステージⅣ | 皮下組織を超えて、筋肉や骨までに及ぶ損傷 |

| 深さ判定不能 | 皮膚または組織の全層欠損 |

このような症状がありませんか?

- 肘やかかと、おしりの

つけ根あたりが赤みがかっている - 近頃めっきり

寝返りをしなくなった - 栄養をとれずやせてきた、

もしくはやせている など

床ずれは一度できてしまうと 完治するのに時間がかかります!

床ずれは一度できてしまうと完治するのに多くの時間と労力を必要としますので日ごろから予防を心がけることが大切です。詳しくは医療従事者または当社スタッフにお問い合わせください。商品選びに迷ったら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

営業所は安心の365日体制。

お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。

メールは365日24時間受付

受付時間 9:00~18:00

床ずれの初期症状

床ずれの初期症状は、皮膚に見られる発赤です。その後は以下のように進行します。- 内出血や水疱、びらんが見られる

- 重症化すると皮膚が壊死する

- さらに進行すると皮下脂肪や筋肉、骨にまで傷が広がる

床ずれによって起きる合併症

床ずれは進行し続けると、合併症を引き起こす可能性があり、最悪の場合死に至ります。 合併症の原因は、床ずれから細菌が感染するためで、以下のようなことが起こります。- 感染が骨まで達する骨髄炎

- 感染が血流にまで広がる菌血症

- 発熱や悪寒を引き起こす

- 脳や心臓にまで感染が広がる髄膜炎や心内膜炎

- 治らない床ずれの場合、蜂窩織炎(ほうかしきえん)や瘻孔(ろうこう)が生じる

床ずれの改善方法

床ずれを早期発見できた場合、初期段階の改善方法は圧迫を取り除くことです。具体的には以下の方法があります。

床ずれを早期発見できた場合、初期段階の改善方法は圧迫を取り除くことです。具体的には以下の方法があります。

- こまめな体位交換(1〜2時間おき)

- 体位交換用のクッションの使用

- エアマットなどの体圧分散用具の使用

床ずれを予防するために

-

適切なマットレスを選びましょう

床ずれができていなくても、むくみや骨突出、関節拘縮が見られると床ずれ発生リスクが高くなります。マットレス上での動きを制限しないよう、ある程度の硬さを備えつつ、体圧分散効果のあるマットレスを使用してリスクを軽減しましょう。特殊寝台付属品ラインナップ

詳しくはこちら -

十分な栄養補給をしましょう

全身の栄養状態をよくするために、バランスの良い食事をとりましょう。エネルギー不足や、血中のたんぱく質不足だと肌も弱くなり、床ずれができやすい状態になってしまいます。また、水分の補給を心がけ、脱水症状を防ぎましょう。食事用品商品ラインナップ

詳しくはこちら -

清潔を保ちましょう

入浴や清拭を行って、肌を清潔に保ちましょう。こまめなオムツ交換や自動排泄処理装置を使用し、排泄物によるスキントラブルに注意しましょう。また、皮膚が弱い方は寝間着やシーツのシワも床ずれの原因となることがあります。排泄用品商品ラインナップ

詳しくはこちら -

スライディングシートを使用して 摩擦を軽減しましょう。

寝返りや体位変換の際に、身体とマットレスの間にスライディングシートを敷いて摩擦を軽減することで、ズレによる床ずれを防ぐことができます。また、圧抜き用の専用グローブを使用することで、容易に体位変換ができ、また衣服のシワを直したり、リラックス効果が得られます。体位変換シート商品ラインナップ

詳しくはこちら -

ポジショニングクッションを使用して 身体への負担を軽減しましょう。

寝ている際に体重がかかっている部分を、なるべく広い面積で支えることにより、体への負担が軽減され、床ずれ防止の効果が得られます。特に拘縮が見られる方には隙間にクッションを入れるのではなく、体重のかかる箇所を確認して対応しましょう。体位変換クッション

詳しくはこちら

商品ラインナップ -

手すりを使用してベッドから 離床しましょう。

ベッド上であまり身体を動かさず、必要以上に安静な状態を保つ生活が続くことで、筋肉や骨が弱くなり、関節も固まってくることがあります。ベッド脇などに手すりを設置することで、立った姿勢を保持したり、安全にベッドから離床することができます。手すりラインナップ

詳しくはこちら -

リフトを使用してベッドから 離床しましょう。

ベッドからの乗り移りが難しくなっても、リフトを使用することにより、ベッドから車いす等へ移動することができます。特に床ずれのある方は、ズレや摩擦の影響の少ないリフトを使用した移乗が適しています。床ずれのある方は、影響の少ない吊り具を選びましょう。介護リフト

詳しくはこちら

商品ラインナップ

介護用品の購入やレンタルについては、ヤマシタでもご相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

営業所は安心の365日体制。

お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。

メールは365日24時間受付

受付時間 9:00~18:00

必要にあわせて介護サービスを利用しよう

前述で、床ずれ予防には体位交換や体圧分散などが効果的であり、介護者が物理的にかかわることが必要であると解説しました。

しかし、床ずれを予防するためには、24時間を通して介護を受ける方にかかわる必要があり、介護者にとっては大きな負担と言えます。

特に、夜間の体位交換は介護者の睡眠不足や体調を崩す原因にもなります。

そのため、介護者の負担軽減を図る上でも、必要に応じた介護サービスの利用がおすすめです。

昼前の負担を減らすのであれば通所介護が有効です。

夜間や早朝のみなど、ピンポイントの時間でサポートしてもらいたい場合は、訪問介護が有効になるでしょう。

最も大切なのは、介護者が無理をしてサポートできなくなるのを防ぐことです。

前述で、床ずれ予防には体位交換や体圧分散などが効果的であり、介護者が物理的にかかわることが必要であると解説しました。

しかし、床ずれを予防するためには、24時間を通して介護を受ける方にかかわる必要があり、介護者にとっては大きな負担と言えます。

特に、夜間の体位交換は介護者の睡眠不足や体調を崩す原因にもなります。

そのため、介護者の負担軽減を図る上でも、必要に応じた介護サービスの利用がおすすめです。

昼前の負担を減らすのであれば通所介護が有効です。

夜間や早朝のみなど、ピンポイントの時間でサポートしてもらいたい場合は、訪問介護が有効になるでしょう。

最も大切なのは、介護者が無理をしてサポートできなくなるのを防ぐことです。

床ずれ防止用具に求められる機能

床ずれ防止用具には、以下の4つの機能が求められています。- 圧力分散

- ずれ対策

- 湿潤対策

- 安定性

| 圧力分散 | ずれ対策 | 湿潤対策 | 安定性 | |

|---|---|---|---|---|

| エアマットレス | 高い | 普通 | 低い | 低い |

| ウレタンマットレス | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |

| ゲルタイプ | 低い | 高い | 低い | 高い |

| シープスキン | 低い | 低い | 高い | 高い |

床ずれ防止用具を利用するメリット

床ずれ防止用具を利用すると、以下のようなメリットがあります。- 体圧分散がしやすくなる

- 体位交換の負担が減る

- 介護を受ける方の楽な姿勢につながる

- 床ずれにならない

床ずれ防止用具の利用状況

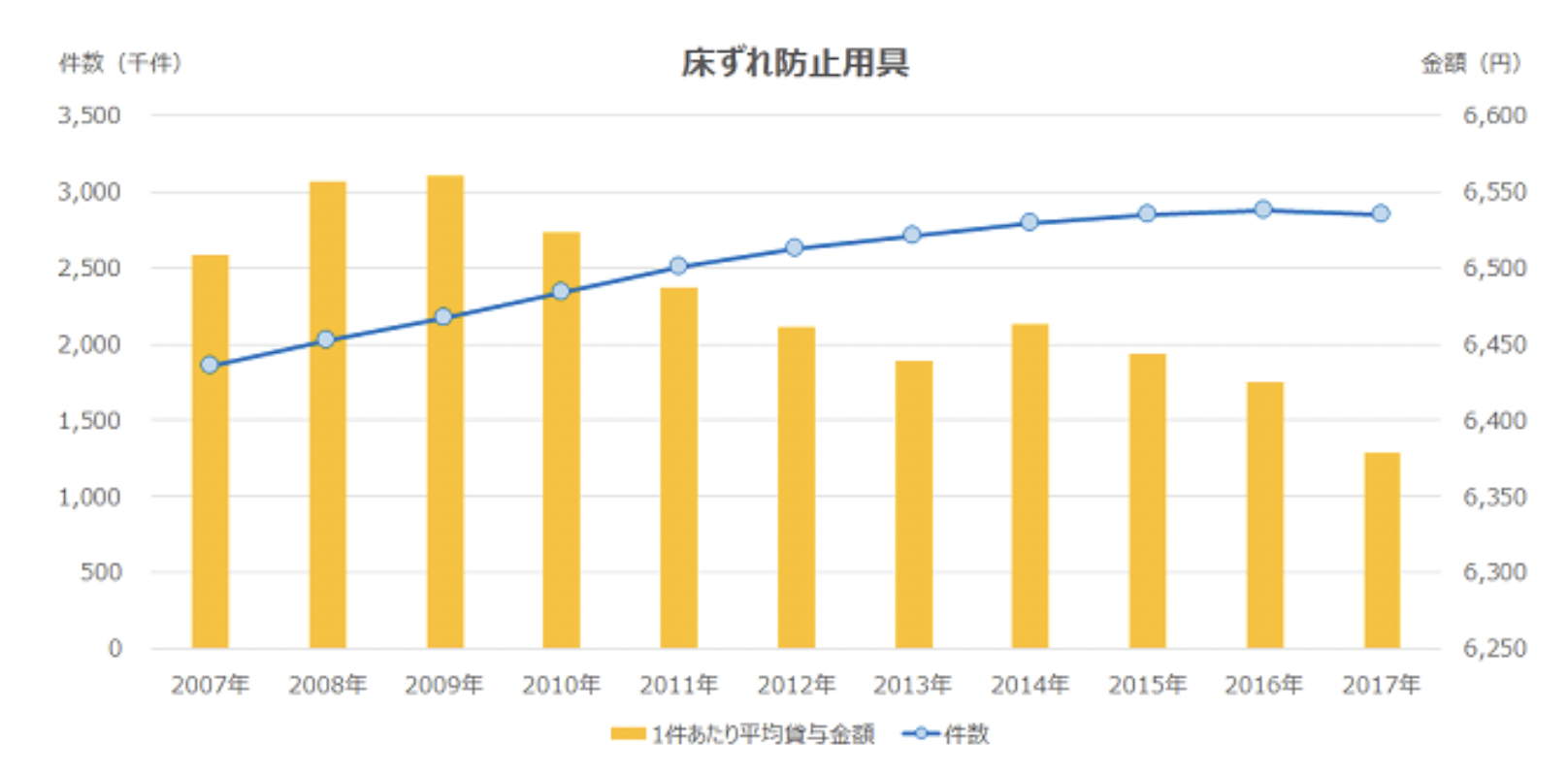

床ずれ防止用具を利用する人は、年々増加しており、2007年〜2017年までの10年間は、増え続けていました。 逆に、床ずれ防止用具の1件あたりのレンタル料については、10年間で減少しています。 出典: 健康長寿ネット「床ずれ防止用具とは」

出典: 健康長寿ネット「床ずれ防止用具とは」

ヤマシタでは、さまざまな床ずれ防止用のマットレスやエアマットを取り扱っており、介護保険を利用したレンタルが可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

営業所は安心の365日体制。

お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。

メールは365日24時間受付

受付時間 9:00~18:00

床ずれ防止用具の種類と効果的な使い方

床ずれ防止用具には、さまざまな素材があり、素材に応じた効果的な使い方があります。 今回は、以下の4つの素材を例に、それぞれの特徴や効果的な使い方をご紹介します。- エアマットレス

- ウレタンフォームマットレス

- ゲルマットレス

- シープスキンマットレス

1.エアマットレス

エアマットレスは、エアセルと言われる空気の筒がいくつも内蔵されており、周期的に膨張と収縮をすることで、身体の一部の圧力を分散してくれます。 前述の4つある機能の圧力分散効果が最も高いのが、このエアマットレスです。 エアマットレスを利用するメリットは、エアセルが利用する人の身体によくなじみ、接触面積を大きくすることで、非常に効果的な体圧分散を実現しています。 利用する方ひとりひとりの環境やリスクに応じてモードを変えることができ、骨突出や拘縮(こうしゅく)があるなど、さまざまな環境下でも最適な状態で利用可能です。2.ウレタンフォームマットレス

ウレタンフォームマットレスは、ポリウレタン樹脂を発泡させた素材でできており、弾性と粘性により身体がマットレスに沈みこむことで体圧分散を実現しています。 ウレタンフォームマットレスのメリットは、電気を必要としないことと、弾性と粘性のバランスを調整できる点です。 弾性と粘性を2層、3層と重ね合わせたり、表面に凹凸やスリット加工を施したりすることで、体圧分散効果を高められます。 長時間使用すると、へたりがおこるというデメリットがあります。3.ゲルマットレス

ゲルマットレスは、ジェルを膜で封じ込めた素材を使ったマットレスで、素材が変形する特徴を利用して身体のずれを吸収します。 耐久性に課題があると言われてきましたが、最近は改善傾向にあります。 ゲルマットレスを利用するメリットは、多少薄くてもしっかりと身体のずれを防止し、安定性を保つことが可能です。 車いすクッションや上敷きマットレスなど、部分的な床ずれ防止用具として広く使われています。 デメリットとしては、マットレスの表面温度が低いことと、重さがあるので在宅介護にあまり向いていないことでしょう。4.シープスキンマットレス

シープスキンマットレスは羊の毛皮100%の素材のため、皮膚に優しく、柔らかい肌触りです。 上質なものであれば、1cm2あたり約5,000本の毛が身体を支えてくれます。 シープスキンマットレスのメリットは、湿潤対策効果が高く、吸湿量が木綿の約2倍、ポリエステルの約40倍です。 通気性や断熱性にも優れており、睡眠時の湿度を快適な状態に保ってくれるため、汗かきの方や夜間寒くて眠れない方などに有効と言えるでしょう。 シープスキンマットレスは、レンタルでの取り扱いがありませんが、介護用品を充実に取りそろえている「ヤマシタオンラインストア」などで購入できます。 ヤマシタオンラインストア「ナーシングラッグ」床ずれの分類とマットレス使用の目安

※あくまでも目安になります。詳しくは当社スタッフへご相談ください。

-

静止型マットレス (体圧分散マットレス)

ベッド上で寝返りが自分でできる方、寝返りの際に安定感を求める方におすすめです。 長時間使用していると、常に体圧がかかっている部分がへたってくることもあります。体圧分散機能に影響が出る場合には交換が必要です。 -

圧切替型マットレス (エアマットレス)

身体機能が低下し、自力で寝返り、起き上がりができない方におすすめです。ポンプから出てくる空気によってマットレスの圧力を自動で調整し、身体を支える面を変化させることで体圧を分散します。 -

マットレスを選ぶ際の

床ずれ防止用マットレスを使用する方は、排泄によるムレや、体温調節機能低下による発汗がある場合も見受けられます。 その際は通気性にも注意してマットレスを選びましょう。

注意点

商品選びに迷ったら、どうぞお気軽にお問い合わせください。福祉用具専門相談員がお選びします。

営業所は安心の365日体制。

お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。

メールは365日24時間受付

受付時間 9:00~18:00

まとめ

今回は、床ずれを防止する方法や効果的な床ずれ防止商品などを紹介してきました。 床ずれの防止には、以下のような点が重要です。- 適切な栄養管理

- 清潔保持

- 必要に応じた体圧分散

- 床ずれ防止用具の活用

- 床ずれ初期段階での早期発見 など