更新日:

ケアマネジャーに相談できることとは?相談内容や上手な付き合い方を解説

ケアマネジャーに依頼して介護サービスを利用したいけど、実際に何から始めればいいか悩んでいませんか?

本記事では、ケアマネジャーについて「どういったサービスを提供してくれるのか」「サービスを受けるためにはどうすればいいのか」「良いケアマネジャーを選ぶポイント」など、ケアマネジャーとの上手な付き合い方を紹介します。

本記事を読めば、ケアマネジャー選びに失敗せず、適切な介護サービスを受けることができるでしょう。

ケアマネジャーとは?業務内容や役割は?

ケアマネジャーの正式名称は「介護支援専門員」です。

介護や医療の現場で5年以上の実務経験を経て、介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、実務研修を修了した人のみが資格を取得します。

介護支援専門員実務研修受講試験は毎年1回のみ実施され、合格率20%を下回ることもある難関の試験です。

また、資格取得後も5年に一度、更新研修を受講しなければなりません。

そのため、ケアマネジャーは「介護保険制度のスペシャリスト」と言える職種でしょう。

では、ケアマネジャーはどういったことをしてくれるのでしょうか。主な援助の内容は以下の4つです。

- ケアプランの作成と管理

- 介護保険の給付管理

- 要介護の認定にかかる調査

- 介護や生活に関する相談

上記の中でメインになるのが「ケアプランの作成と管理」です。

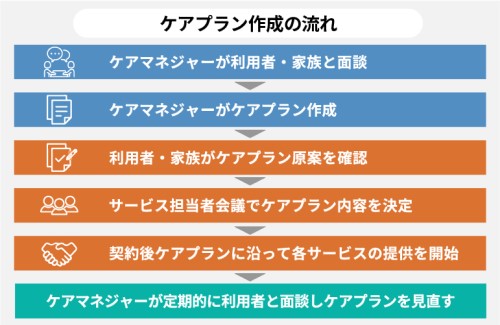

ケアプランは介護保険サービスを受けるために必要な計画書で、正式名称は「介護サービス計画書」です。

ケアプランは、ケアマネジャーがサービス担当者会議を開催し、実際にサービスを提供する介護やリハビリ担当者などの関係者とともに、サービス内容の相談や確認を行います。

意向に対して目標を設定し、希望する生活に必要なサービスや事業所を記し、利用者・家族・関係機関に共有します。

問題がなければ契約が完了し、ケアプランに沿ったサービスの提供が開始される仕組みです。

ケアマネジャーの所属場所別の役割

ケアマネジャーが働いている場所は、大きく分けると以下の3つです。

- 居宅介護支援事業所

- 介護施設

- 地域包括支援センター

それぞれにおけるケアマネジャーの仕事と、どのようなサービスが受けられるのか解説します。

居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所は、要介護認定を受けた人が自宅で生活する上で必要な介護サービスについて相談できる事業所です。

ケアマネジャーが常駐し、自宅で介護を必要とする利用者が住み慣れた地域で安心して生活ができるようケアプランを作成や、介護サービスを提供する事業所との連絡・調整をしてくれます。

ケアマネジャーの主な業務は以下のとおりです。

- 居宅サービス計画書を作成する

- 自宅で生活していくための相談に応じる

- 対象者に合った介護サービスを紹介する

- (必要であれば)介護施設への入居を支援する

サービスが利用できる基本的な対象者は、要介護1〜5の認定を受けている方です。自宅での生活を続けていきたい場合は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーに相談するといいでしょう。

介護施設

介護施設には以下のようなものがあります。

- 特別養護老人ホーム

- 介護老人保健施設

- 有料老人ホーム

- グループホーム

介護施設に所属するケアマネジャーは、施設で生活する利用者のケアプラン作成や家族との連絡調整などを行います。

ケアマネジャーは、基本的には介護現場で介護業務をすることはありません。

しかし事業所によっては、介護職とケアマネジャーを兼務している場合もあり、介護業務を行いながら、ケアプランを作成するケアマネジャーもいます。

介護施設のケアマネジャーは、実際に介護サービスを提供している職員との距離が近く、相談や連携が図りやすいという点が特徴です。

地域包括支援センター

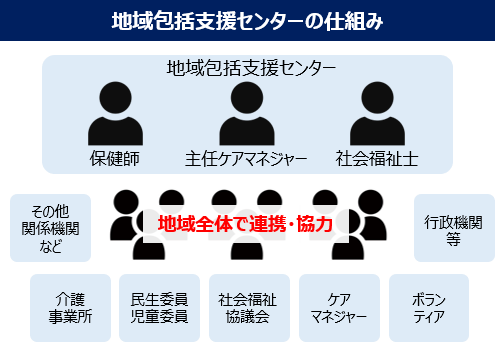

地域包括支援センターは、高齢者を支えるための「総合相談窓口」です。介護、医療、保健、福祉など、さまざまな面からサポートします。

専門知識を持つスタッフが、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、介護サービスや予防サービス(要支援者に対するサービス)、保健福祉サービスなどの相談に対応した事業所です。

また、介護保険の申請窓口としての役割も果たしています。

主に自治体が運営しており、令和5年4月時点で全国に5,431カ所の施設が存在しています。

※参考:厚生労働省「地域包括支援センターについて」

地域包括支援センターのケアマネジャーは、要介護状態になる可能性がある方に対して、介護予防を目的としたケアサービスを提案し、状態が悪くならないようにすることです。

介護予防が目的のため、対象者も要支援1〜2の認定を受けている方や、要支援認定は受けていなくても要介護状態になる恐れがある方を前提としています。

その他にも、保健師や社会福祉士などの専門家が配置されており、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが対応に困った際の相談窓口としても活躍しています。

ケアマネジャーに相談できること

ケアマネジャーには、生活や介護に関してさまざまなことを相談できます。順番に見ていきましょう。

介護保険サービスに関すること

介護保険サービスに関する主な相談内容は以下の通りです。

| 相談内容 | 詳細 |

|---|---|

| 介護保険制度の仕組みと申請方法 | 高齢者や障がい者が必要な介護サービスを受けられるように支援する仕組みです。しかし、利用するための手続きや方法がわからないと悩む方が多い傾向です。 |

| 利用できる介護サービスの種類と内容 | 訪問介護・デイサービス・ショートステイ・特別養護老人ホームなど、さまざまな介護サービスが利用できます。ケアマネジャーと相談して適切なサービスを選択しましょう。 |

| 介護サービス事業所の選び方と特徴 | 介護サービスを提供する事業所を選ぶ際には、サービスの内容やスタッフの対応、施設の設備などを確認し、利用者に合った事業所を見つけることが大切です。 |

| ケアプランの作成と見直し | ケアプランは、利用者の状態や希望に基づいて介護サービスの内容や利用頻度を決める計画です。ケアマネジャーと一緒に作成し、必要に応じて見直しを行います。 |

| 介護保険サービスの利用料金と負担限度額 | 介護サービスの利用料金は、原則として1~3割の自己負担が必要です。ただし、負担限度額が設定されており、所得に応じて上限が決まっています。負担額はケアマネジャーが管理しているため、相談すると良いでしょう。 |

| 要介護認定の更新手続き | 要介護認定は、定期的に更新が必要です。更新手続きは市区町村で行い、申請後に利用者の状況を評価して決まります。更新手続きに迷ったときは、ケアマネジャーを頼ると良いでしょう。 |

| 福祉用具の選び方や住宅改修の相談 | 福祉用具のレンタルや購入、住宅改修は、利用者の生活を安全かつ快適にするための支援です。ケアマネジャーにアドバイスを受けながら、利用者に合ったものを選びましょう。 |

医療に関すること

医療に関する主な相談内容は以下の通りです。

| 相談内容 | 詳細 |

|---|---|

| 医療機関の紹介や受診のサポート | 必要な診療を受けられるように、適切な医療機関を紹介や受診の調整をサポートしてくれます。受診時の付き添いは業務外のため、注意が必要です。 |

| 服薬管理の方法と支援 | 正しく薬を服用できるよう、服薬の管理方法についてアドバイスを受けられます。また、訪問看護や居宅療養管理指導などのサービスについて聞くことができます。 |

| 医療的ケアが必要な場合の対応 | 医療的ケアが必要な場合に利用可能なサービスや医療機関などの紹介を受けられます。医療的ケアには、吸引や胃ろうなどがあります。 |

| リハビリテーションの必要性と種類 | 機能回復や維持を目的に、理学療法や作業療法、言語療法などのリハビリテーションについて確認できます。状態に合わせたリハビリの種類や頻度を調整しましょう。 |

| 認知症の症状と対応方法 | 認知症の症状は個人によって異なりますが、適切な対応が重要です。利用者が安心して生活できるよう、認知症ケアの方法やサービスについて聞くことができます。 |

| 在宅での看取りに関する相談 | 在宅で最期の時間を過ごしたい利用者や家族の希望に応じて、看取りの相談ができます。看取りケアでは、心配や不安が大きくなることもあるため、適宜相談に乗ってもらうと良いでしょう。 |

| 緊急時の対応と連絡体制 | 緊急事態が発生した際には、迅速な対応と連絡が求められます。ケアマネジャーと事前に相談しておき、万が一の時に備えましょう。 |

生活支援・家族支援に関すること

生活支援・家族支援に関する主な相談内容は以下のとおりです。

| 相談内容 | 詳細 |

|---|---|

| 日常生活での介護方法と工夫 | 日常生活で介護を楽にする方法を聞くことができます。食事や入浴、移動のサポートなど、介護が必要な場面に応じて具体的なアドバイスや代替サービスを紹介してもらうと良いでしょう。 |

| 介護者の負担軽減や介護離職防止の相談 | 介護を続けながら仕事も両立させるには、専門的なアドバイスが必要です。利用できるサービスや社会資源を確認し、介護者の負担を減らす方法を確認しましょう。働き方の見直しや介護休暇制度の活用など、介護離職を防ぐための相談も可能です。 |

| 家族介護の不安に関する相談 | 家族による介護に不安や悩みを感じるときも、ケアマネジャーがサポートします。家族間での役割分担や介護のコツ、ストレス対策など、精神的な負担を減らすための具体的なアドバイスが受けられます。 |

| 地域の介護サービス以外の社会資源の紹介 | ケアマネジャーは、地域で利用できるさまざまな社会資源についても詳しい情報を持っています。地域の支援団体・ボランティア・交流イベントなど、介護以外の社会資源を活用する方法についても相談可能です。 |

| 経済的な支援や制度利用の相談 | 介護にかかる経済的な負担を減らしたい場合も、ケアマネジャーに相談するのが一番です。介護保険の活用方法・医療費助成・生活保護などの支援制度を紹介し、申請方法や条件について詳しく説明してくれます。 |

| 成年後見制度や権利擁護に関する相談 | 財産管理や意思決定支援が必要な場合、ケアマネジャーは成年後見制度や権利擁護についても相談に乗ってくれます。利用者の権利を守るための手続きや必要なサポートについて確認すると良いでしょう。 |

| 介護と仕事の両立に関するアドバイス | 仕事と介護の両立に悩んでいる場合も、ケアマネジャーは心強い味方です。仕事のスケジュール調整や在宅勤務制度の活用、介護休業の取得方法など、現実的な両立の手段を提案してくれます。 |

| 介護者のメンタルヘルスケアについて | 介護者が健康を保つためのメンタルヘルスケアも、ケアマネジャーに相談することができます。ストレス対策やリフレッシュ方法などのアドバイスを受けることで、介護を続ける上での心の支えになるでしょう。 |

| 将来的な施設入所の検討や準備 | 施設入所を考えている場合、ケアマネジャーは事前の準備や手続きについて相談に乗ってくれます。適切な施設の選び方や入所までの流れについて、具体的なアドバイスを受けることができ、スムーズな準備が可能になります。 |

ケアマネジャーの探し方

ケアマネジャーを探すには以下の方法があります。

まずは地域包括支援センターへ相談

家族や自分自身に介護が必要な状態かもしれないと思ったら、まずは地域包括支援センターに連絡しましょう。

地域包括支援センターの名称は、自治体によっては「高齢者相談センター」や「シニアサポートセンター」など、異なる呼び方をしている場合もあります。

詳しくは各自治体に問い合わせるか、「〇〇(お住まいの地域名)地域包括支援センター」などで検索してみるとよいでしょう。

地域包括支援センターへ相談すれば、介護を受けるために必要な要介護認定を受けられます。

そのため、介護のことでお悩みなら、地域包括支援センターに相談がおすすめです。

ハートページで探す

ハートページとは、地域別の 介護情報が掲載された冊子です。(ウェブサイトもあります)

ハートページにはケアマネジャーが在籍する事業所のリストが載っており、ケアマネジャーを探す際に、役立つ情報源となります。

冊子版のハートページは地域包括支援センターや各自治体の介護保険課窓口などで受け取り可能です。(無料)

ウェブ版の「ハートページナビ」では、PC・スマホ・タブレットからいつでも地域の介護情報がチェックできます。

ケアマネジャーを選ぶポイント

ケアマネジャーのいる事業所がわかった後は、ケアマネジャーを選ぶ段階に入ります。

ケアマネジャーを選ぶポイントは以下のとおりです。

人柄で選ぶ

ケアマネジャーを選ぶ際は、まず人柄を重視しましょう。

とくに以下のようなケアマネジャーは、良いケアマネジャーといえます。

- 親身になって相談に乗ってくれる

- 介護サービスについて分かりやすく説明してくれる

- 丁寧にアドバイスをしてくれる

一方で、こちらの質問に対して機械的にしか答えず、要望を受け入れてくれなかったり、話をおざなりに聞いている態度を取ったりするケアマネジャーには注意しましょう。

いくら介護に詳しくて経験があるケアマネジャーでも、人柄に問題があり信頼関係を築けない場合は、相談もしにくくストレスに感じる可能性があります。

知識や経験で選ぶ

介護保険サービスは種類も多く内容が複雑です。急に介護が必要になった方やその家族にとっては正直難しいと感じることが多いでしょう。

そのため豊富な知識を持っているケアマネジャーは、より多くの悩みを解決できる可能性が高いといえます。

さまざまな経験をしているケアマネジャーは、人脈も広く、自分の知識では足りない部分を、他の職種と連携して解決する能力も期待できます。

相談の時点で「説明が丁寧で分かりやすい」「色々な提案をしてくれる」など、対応の仕方を気にしてみるといいでしょう。

事業所の特徴で選ぶ

事業所の特徴でケアマネジャーを選ぶのも一つの方法です。

例えば、自宅から近く緊急事態に対応しやすい事務所や、地域との繋がりが強くボランティアなど多様なサービスを展開している事業所は多くのメリットがあります。

また居宅介護支援事業所には「独立型」と「併設型」があります。

独立型は居宅介護支援サービスのみを行っており、併設型は居宅介護支援サービス以外にもデイサービスや介護施設なども運営している事業所です。

全国の居宅介護支援事業所の90%近くが併設型で、併設するサービスの種類が多いほど、併設サービス以外のサービスの利用比率も高くなるという調査結果が出ています(※)。

幅広いサービスの利用を検討したいなら「併設型」を選ぶなど、利用したいスタイルに応じて事業所を決め、ケアマネジャーを選ぶという方法もおすすめです。

※参考:厚生労働省「ケアマネジメントについて」

得意分野で選ぶ

ケアマネジャーになるには、例として以下のような職種の実務経験が通算5年必要です。

- 介護福祉士

- 看護師

- 医師

- 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士

- 精神保健福祉士 など

ケアマネジャーになる前にどの分野で経験があったのかは、ケアマネジャーを選ぶ際の参考になるでしょう。

ちなみに、ケアマネジャーの70%以上は介護福祉士の資格保有者です(※)。

前職の経験はケアマネジメントをする上で影響を与えることもあるため、必要なサービスに応じて、ケアマネジャーを選ぶと良いでしょう。

※参考:厚生労働省「平成30年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査」

ケアマネジャーとの上手な付き合い方

ケアマネジャーとの上手な付き合い方について、3つのポイントをまとめました。

具体的に要望を伝える

ケアプランは介護を受ける方やその家族のためのものであり、具体的な要望を伝えることは大切です。

要望をしっかりと伝えることで、希望に沿ったケアプランになるでしょう。

介護サービスは金銭面など質問しにくい問題もありますが、包み隠さずに相談し、最初の段階で疑問を解消しておくのがおすすめです。

具体的な要望ができれば、ケアマネジャーも解決策を提示しやすくなり、信頼関係の構築にも繋がります。

自分のことをよく知ってもらう

ケアマネジャーと上手く付き合っていくためには、介護を受ける本人や家族の状況をよく知ってもらうことが大切です。

今まで経験したことはもちろん、好きなこと嫌いなこと、体調面・心配ごと・同居する家族・離れて暮らす家族のことなど、話せる範囲でいいのでケアマネジャーに伝えましょう。

ケアマネジャーには個人情報に関する守秘義務があるので、他の人に情報が知られる心配はありません。

人間は相手のことをよく知ることで信頼関係が生まれるものです。

自分のことを知ってもらいながら、ケアマネジャーのことについても聞いてみるといいでしょう。

ケアマネジャーは変更することもできる!

相談する時点では問題なかったケアマネジャーでも、話をすすめていくうちに関係が上手くいかなくなる可能性も考えられます。

その場合は、以下のような方法でケアマネジャーを変更することもできます。

- ケアマネジャー本人、または居宅介護支援事業所に変更依頼をする

- 他の居宅介護支援事業所に相談をする

- 地域包括支援センターに相談をする

現在のケアプランを変更せず、ケアマネジャーだけを変更することも可能です。

ケアプランで決めたサービスを受けるのは家族や自分自身なので、希望する生活を送るためにも信頼できるケアマネジャーを見つけていきましょう。

まとめ

介護サービスを受ける側の視点に立って、ケアマネジャーが実際にしてくれることや、ケアマネジャーの探し方などを解説しました。

初めてケアマネジャーを利用する場合は、何から始めたらいいか分からない場合も多いでしょう。

まずは、お近くの地域包括支援センターを探して遠慮なく相談してみることで、理想の介護保険サービスを利用できます。

介護保険サービスやケアプランに関することを少しずつ理解し、自分に合ったケアマネジャー探しのきっかけにしてみてください。

ヤマシタでもご相談を承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

営業所は安心の365日体制。

お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。

メールは365日24時間受付

受付時間 9:00~18:00