更新日:

訪問入浴の始め方ガイド|自宅で清潔と安らぎを保つ

在宅療養でも「お風呂でさっぱりしたい」という思いは同じです。

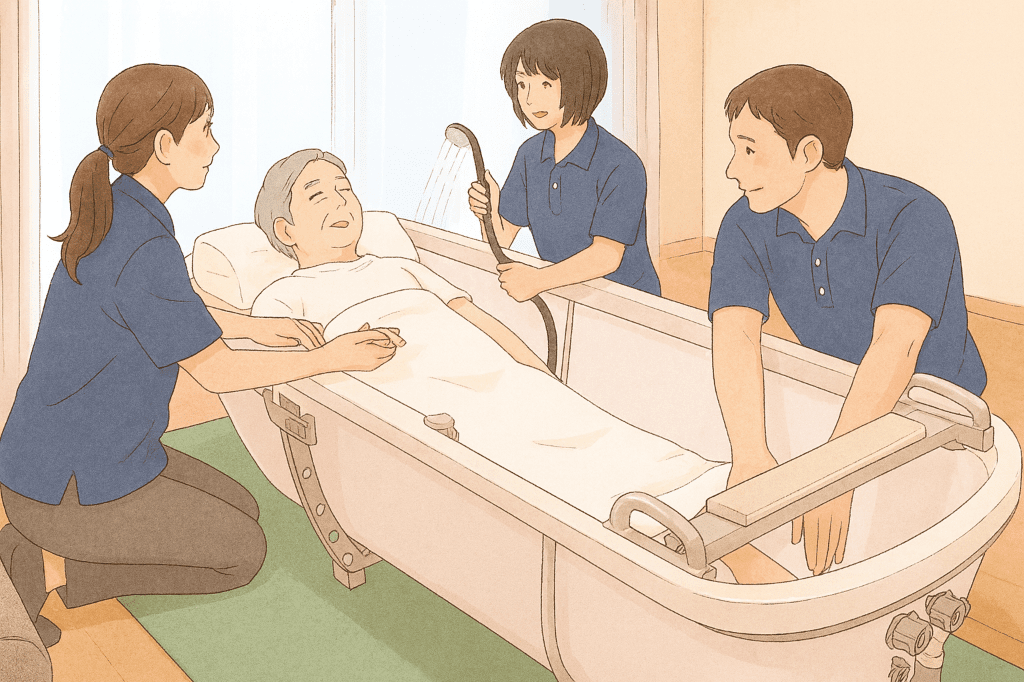

訪問入浴はスタッフが専用浴槽を持ち込み、自宅の一室で短時間かつ安全に入浴を支援するサービス。導入の手順や当日の流れ、安全対策、関連用品の活用まで実務目線で解説します。

訪問入浴とは

自宅の一室に養生を施し、看護職と介護職が連携して入浴を行う在宅サービスです。事前に健康チェックを行い、安全を確保したうえで実施します。

サービスの要点

到着〜健康確認〜床養生・浴槽組立〜お湯張り〜洗身・洗髪〜湯上がりケア〜排水・片付けまでをおおむね60〜90分で完了。給排水や片付けまで事業所が対応するため、家族の負担を最小化できます。

対象者と導入メリット

浴室までの移動や入浴姿勢が不安定な方、退院直後・体力低下時、家族介助のみでは不安があるご家庭に適しています。清潔保持により睡眠・食欲・気分の改善が期待できます。

利用の流れ(当日まで・当日)

相談・計画:ケアマネ連携と事前確認

ケアマネジャーへ希望曜日・時間帯・頻度を伝え、ケアプランに反映。事業所の事前訪問で設置スペース・電源・給排水動線・駐車・体調留意点を確認します。前日までにタオル/着替え/保湿剤/替えパッド等をひとまとめに。

実施:到着〜安全確認〜入浴〜片付け

到着後にバイタル測定と体調確認。問題なければ床養生→浴槽組立→お湯張り→洗身・洗髪→保清・保湿→排水・片付けへ。終了時に記録共有と次回調整を行います。

安全対策と環境づくり

転倒・ヒートショック・漏水を防ぐ段取りが要です。

動線・防滑・手すり配置

玄関〜設置場所の障害物を除去し、コード類を跨がないルートに。脱衣所や設置場所には防滑マット、立ち座りには浴槽手すり/壁面手すりを併用すると安定します。

室温・湯温・プライバシー

冬季は事前に室温を確保し、湯温は高すぎない設定でのぼせを予防。視線配慮のためカーテン・パーテーションを活用し、着替え時の保温タオルを多めに準備します。

費用と制度の基本

介護保険の適用で自己負担は原則1割(一定所得で2〜3割)。回数・時間帯・人員体制等で費用は変動します。世帯の負担が上限に達した場合は高額介護サービス費の払い戻し対象となる場合があります。具体額は事業所・ケアマネジャーに確認しましょう。

運用のコツ

準備・実施・振り返りを小さく回す

前日準備(着替え・タオル・保湿剤・替えパッド)→当日の体調連絡→終了後の湯温・寒暖感・疲労度メモで次回に反映。

季節と体調で時間配分を調整

冬は室温確保のため準備時間を長めに、夏は水分補給の回数を増やします。疲労が強い日は清拭や部分浴へ切り替える柔軟さも有効です。

まとめ

訪問入浴は自宅で清潔と安らぎを両立できる頼れる選択肢。無理のない頻度設定と環境整備で、快適な入浴を続けやすくなります。

まずはケアマネジャーに相談し、住環境に合う方法で小さく始めてみましょう。