更新日:

認知症の種類には何がある?4つの代表的なものから治療可能なタイプまで解説

認知症は原因となる疾患によって、多くの種類に分けられます。4大認知症といわれるものから、治療可能なタイプまでさまざまです。

今回は、それぞれの原因や症状などの特徴を解説します。

認知症とは?

認知症とは、何らかの病気によって記憶・理解力・判断力などの「認知機能」が低下し、日常生活に支障が生じることをいいます。

日本における認知症の高齢者人口が、今後どのように変化していくのかを予測した研究によると、以下のように報告されました。

- 2025年:約650~700万人

- 2040年:約800~950万人

- 2060年:約850~1,150万人

上記のように日本の将来は、認知症者の数が大きく増えていく予測であることがわかります。

日本は少子高齢化が進んでおり、認知症の高齢者を支えるマンパワーやサービスをどのように確保していくかが課題といわれています。

認知症になった方を支えることは大切ですが、認知症の予防や進行を遅らせるための対策も重要です。

4大認知症の特徴

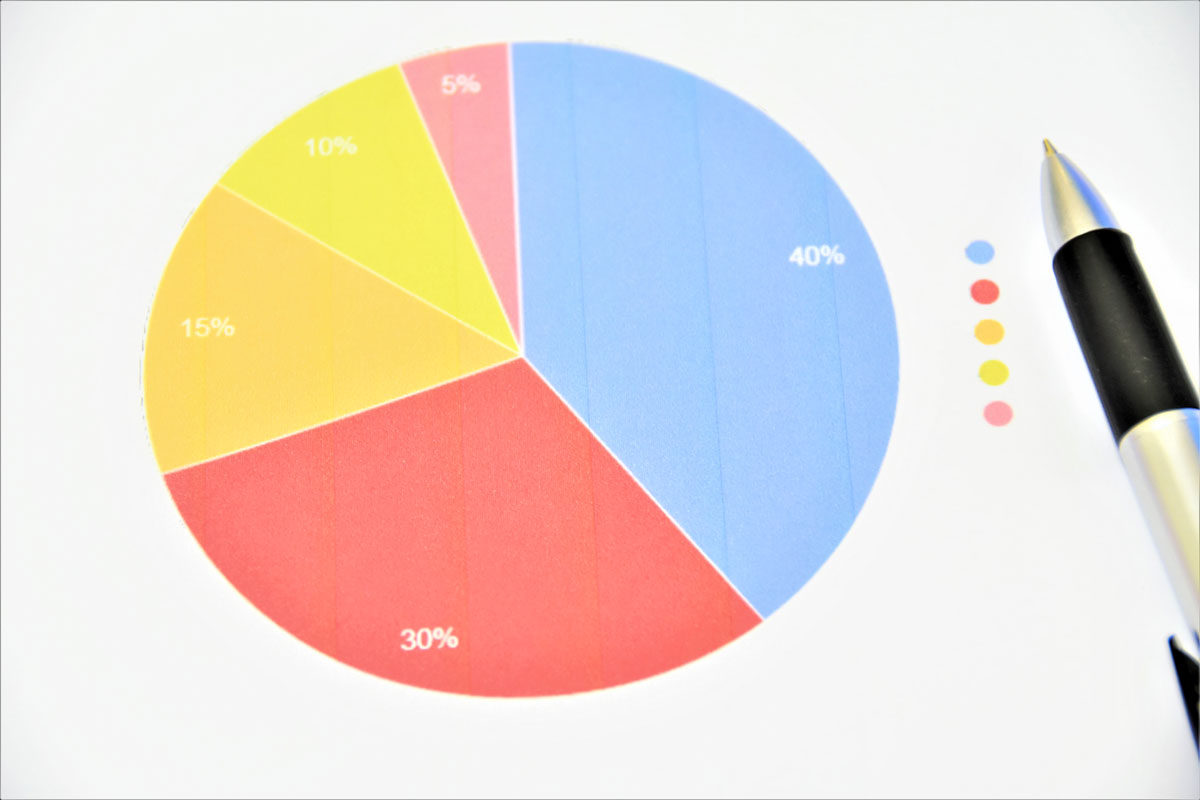

認知症はその原因によって種類が分かれており、中でも代表的なものを「4大認知症」といいます。

それぞれの割合は以下のとおりです。

- アルツハイマー型認知症:67.6%

- レビー小体型認知症:4.3%

- 血管性認知症:19.5%

- 前頭側頭型認知症:1%

これらの認知症は、原因や症状などが異なります。

以下でそれぞれの特徴を解説しますので、参考にしてください。

【参考】

都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応

アルツハイマー型認知症

認知症の中でもっとも割合が多いタイプです。1:2で女性が多いといわれています。

「アミロイドβ」というタンパク質が脳に溜まり、神経細胞が死滅して起こる病気です。

糖尿病や高血圧といった、生活習慣病の人もなりやすいといわれています。

アルツハイマー型認知症にあらわれやすい症状は以下のとおりです。

- 記憶障害:体験そのものを忘れる(食事したことや、数分前に起きたできごとなどを覚えていられない)

- 見当識障害:日付・場所・人などがわからなくなる

- 理解・判断力の低下:物の使い方やものごとの理解ができなくなったり、善悪の判断がつきにくくなったりする

- 実行機能障害:一度に複数のことができない、計画を立ててものごとを進められない

- 失語:話せない、理解できない、読み書きができない

- 失認:目や耳などの器官に問題がないのに、見たことや聞いたことが何だかわからない

- 失行:物の使い方や体の動かし方がわからない

レビー小体型認知症

レビー小体という物質が、脳の神経細胞に溜まって起こる認知症です。

女性よりも男性の方が多く、進行が他のタイプと比較して早いといわれています。

遺伝的要因や不安障害、うつ病などとの関連性がありますが、原因ははっきりとしていません。

アルツハイマー型認知症と同様に記憶障害が出現しますが、より代表的な症状として以下が挙げられます。

- 幻覚:実際にはないものが見えたり聞こえたりする

- 妄想:幻覚が発展して起こり、「誰かが悪口を言っている」「うちの嫁が財布を盗んだ」といった、幻覚をきっかけにあらわれやすい

- パーキンソン症状:手のふるえ・動きの緩慢さ・筋肉のこわばり・姿勢反射障害(バランスがとりにくくなる)など

- 自律神経障害:起きたときの急激な血圧低下による失神・めまい・便秘・尿失禁など

- レム睡眠行動障害:眠りが浅いときに、暴れたり叫んだりする

血管性認知症

脳梗塞や脳出血などの脳血管障害によって起こるタイプの認知症です。

脳血管障害は脳の一部の障害によって起こるため、正常な部位と障害のある部位が混在し、症状がまだらになってあらわれます。

症状の進み方に特徴があり、脳血管障害を繰り返すたびに急激に認知機能が低下するタイミングがあります。まるで、階段を降りるようにして進行していくのです。

血管性認知症は、高血圧・糖尿病・脂質異常症などの生活習慣病の方がかかりやすいといわれています。

主な症状は以下のとおりです。

- 運動麻痺:左右どちらかの手足に麻痺が生じる

- 高次脳機能障害:前述の失認・失行・失語など

- 嚥下障害:口や喉、舌の麻痺による飲み込みにくさ

- 抑うつ・意欲の低下:気分の落ち込みや無気力な状態

- 感情失禁:感情のコントロールを失い、急に泣いたり怒ったりする

前頭側頭型認知症

40~64歳の初老期に発症しやすい認知症です。前頭葉と側頭葉の萎縮が顕著に見られます。

「タウ蛋白」「TDP-43」「FUS」といった異常なタンパク質が脳に溜まって起こりますが、原因はわかっていません。

前頭側頭型認知症の症状は、以下のとおりです。

- 常同行動:同じ場所を歩き回ったり、同じことをしたりする

- 反社会的行動:社会性が欠如し、自己中心的な行動(万引き・痴漢・信号無視など)をとったり、礼節を欠いた行動や発言をしたりする

- 注意障害:ひとつのことに集中して取り組めない

- 言語障害:物の名前や言葉の意味がわからなくなる

治療可能な認知症

認知症の中には治療可能なタイプもあります。

たとえば、以下の要因で認知機能が低下している場合は、症状が改善する可能性があります。

- 腫瘍や血種、液体(脳脊髄液)の貯留などによる脳の圧迫

- ホルモン分泌の異常

これらが脳の働きを一時的に低下させるため、認知症の症状があらわれるのです。

したがって、働きを低下させている原因を取り除けば、症状は改善する可能性があります。

治療可能な認知症は、以下のとおりです。

- 脳腫瘍:頭蓋骨の中に腫瘍ができ、脳を圧迫する

- 正常圧水頭症:脳脊髄液が貯留し、脳の働きを低下させる

- 硬膜下血種:脳を覆う硬膜という膜の下に血種ができ、脳を圧迫する

- 甲状腺機能低下症:甲状腺ホルモンの不足により、脳の働きが低下する

適切に治療すれば症状が改善されるため、専門医に見てもらい原因を特定しましょう。

治療が困難な認知症

治療可能な認知症に対して、根本的な治療が困難なものもあります。前述した4大認知症は治療が困難です。

これらは、脳の神経細胞が死滅する変性疾患といわれています。

脳の神経細胞は再生しないため、認知症の症状を根本的に治療することは困難です。

しかし、症状の進行を抑えることは可能です。

記憶障害や見当識障害といった認知症の代表的な症状は、服薬によって改善できるといわれています。

また、徘徊や暴言・暴力、抑うつといった行動障害に対しては、介護者が寄り添ったりリハビリをしたりすることで落ち着く場合もあります。

認知症の症状を放っておくと、進行して介護者の負担が大きくなるため、早期に診断してもらい適切に対処しましょう。

4大認知症以外の認知症

認知症の約90%は4大認知症が占めていますが、残り10%の中には約70種類もの認知症があるといわれています。

4大認知症以外の認知症には、以下があります。

- 脳挫傷:頭部に強い衝撃を受けて脳が損傷し、運動麻痺や意識障害なども出現することがある

- 低酸素脳症:呼吸不全や心肺停止などによって、脳に十分な酸素が運ばれなくなって障害が起こる

- 髄膜炎:脳や脊髄を覆っている膜のウイルス感染や免疫異常などによって炎症が生じる

- ビタミン欠乏症:アルコールの過剰摂取や偏食などによって、ビタミンB1やB12が不足し、記憶障害や見当識障害があらわれる

高齢者は、転倒による事故や内科的疾患などにより、体調を崩す可能性があります。

状態の変化に伴い認知症の症状が出現することもあるため、周りの方は注意深く変化を観察しておきましょう。

まとめ

高齢化が進むにつれ、認知症者の数や割合は増えています。

認知症にはさまざまな種類があり、原因や症状が異なるため、タイプに合わせた対応や治療が必要です。

認知症全体の9割を占める4大認知症は、根本的な治療が困難なものの、進行を遅らせることは可能です。

適切に対処するためには、どのタイプの認知症であるか正確に診断してもらう必要があります。

認知症を疑ったら、まずは専門医を受診しましょう。